環境科学の座標軸を提示する

Hokkaido University issued a press release regarding the research conducted by the research group including Assoc. Prof. Teppei Yasunari (Divisions of Earth System Science).

URL: https://rmets.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/asl.1231

Detail (Japanese): https://www.hokudai.ac.jp/news/2024/03/pm25-1.html

Hokkaido University issued a press release regarding the research conducted by the research group including Assoc. Prof.Yoshihiro Nakayama(Divisions of Earth System Science ).

URL: https://www.nature.com/articles/s41467-024-47084-z

Detail (Japanese): https://www.hokudai.ac.jp/news/2024/04/post-1426.html

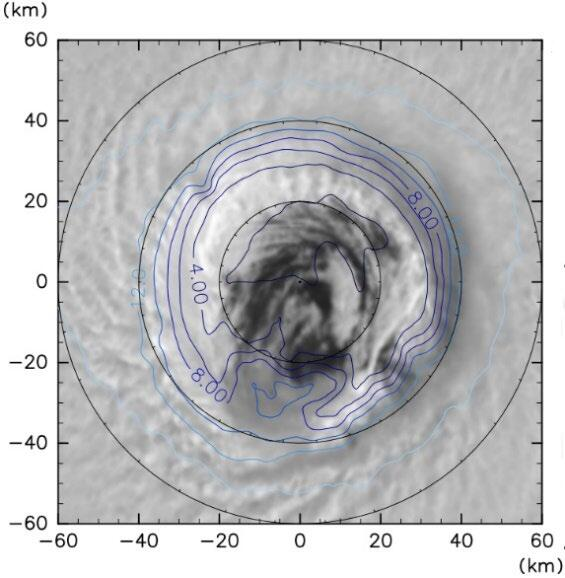

本学院地球圏科学専攻大気海洋物理学気候力学コースの堀之内武教授(地球環境科学研究院)と気象庁気象研究所台風・災害気象研究部第一研究室などからなる研究グループは、気象衛星「ひまわり8号」を用い、30秒という非常に短い間隔で行われた特別観測をもとに、台風の目の中の風速の分布を高頻度・高密度に検出することに初めて成功しました。

同グループは、猛烈な勢力に発達したあと沖縄地方を襲い九州に接近して被害を引き起こした2020年の台風第10号(Haishen)の盛期を対象とする研究を実施し、目の中心付近の回転の速さが短時間に大きく変化したこと、その要因が、これまで見過ごされていた新しいメカニズムによることなどを明らかにしました。台風の予報は、防災上きわめて重要ですが、台風強度の予報は難しいことが知られています。その理由の一つは台風の実況把握が難しいことです。台風はその一生のほとんどを海上で過ごすため、主な観測手段は人工衛星になります。より良い実況把握と予報には、衛星観測とその利用法の向上が求められます。この研究で開発された手法は、今後、台風の変動過程に関する科学的な理解のさらなる増進に貢献し、台風の強度や構造の診断の向上につながること、それが台風の予測の向上につながることが期待されます。

なお、本研究成果は、2023年1月16日(月)の、Monthly Weather Review誌にオンライン掲載されました。

論文名:Stationary and Transient Asymmetric Features in Tropical Cyclone Eye with Wavenumber-1 Instability: Case Study for Typhoon Haishen (2020) with Atmospheric Motion Vectors from 30-Second Imaging(台風の目の中の定常及び非定常構造と波数1不安定:30秒撮像による大気追跡風を用いた台風Haishen(2020)のケーススタディ)

URL:https://doi.org/10.1175/MWR-D-22-0179.1

詳細はこちら

本学院 地球圏科学専攻 雪氷・寒冷圏科学コース のエヴゲニ・ポドリスキ准教授(北極域研究センター)、博士前期課程の今津拓郎氏、杉山慎教授(低温科学研究所)らの研究グループは、グリーンランドの氷河から流出する河川で音響センサを使った測定を行い、河川の流量を音の大きさによって精度良く測定できることを明らかにしました。

夏のグリーンランドでは、氷河の融け水が川となって流れ出します。この河川の脇にセンサを設置して水音を測定したところ、音響シグナルの大きさと河川流量に極めて高い相関関係が判明しました。通常、河川の流量を知るために、高価な装置を激しい水流の中に設置し、冷たい水の中で人力による測定が行われます。本研究で提案する手法を使えば、安価で小さな装置を陸上に設置するだけで、長期間にわたって精度の良い流量観測が可能です。そのような利点を活かして、音響センサを多数の氷河に展開して長期間の測定を行えば、氷や雪の融解が進む北極域の研究で大きな武器となります。また観測地では氷河の融解や大雨によって洪水災害が発生しており、そのメカニズムの理解や、災害対策への応用も期待されます。

本研究成果は、2023年4月26日(水)公開のGeophysical Research Letters誌にオンライン掲載されました。

論文名:Acoustic Sensing of Glacial Discharge in Greenland(グリーンランドの氷河から流出する河川の流量を音響シグナルによって測定)

URL:https://doi.org/10.1029/2023GL103235

詳細はこちら

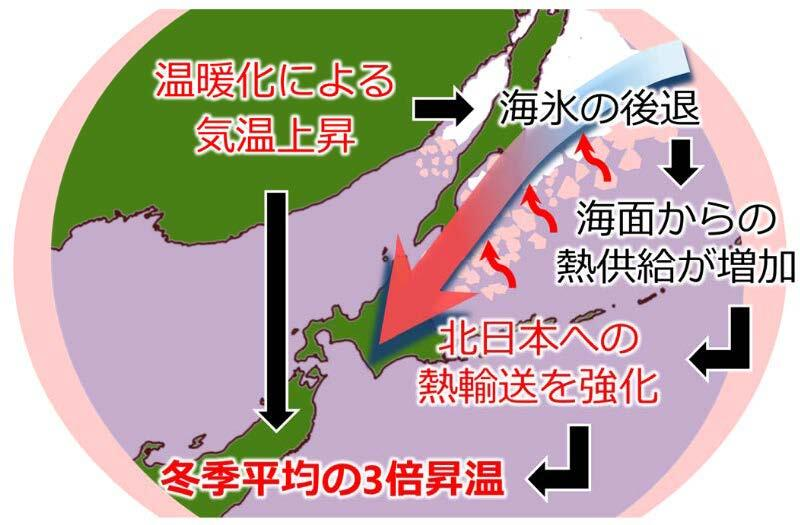

本研究院の田村健太博士研究員、佐藤友徳准教授(環境起学専攻人間・生態システムコース、地球環境科学研究院)の研究グループは、機械学習を用いて過去44年分の日々の気象データを解析し、気温や大気中に含まれる水蒸気量の長期的な変化の傾向を気圧配置毎に分けて評価することに成功しました。これにより、北海道周辺における長期的な気温の上昇は、いわゆる西高東低の冬型の気圧配置の場合には、冬季平均の3倍以上のペースで進行していることが分かりました。

従来から知られているように、冬型の気圧配置では、ユーラシア大陸やオホーツク海からの寒気の流入により、日本海側の地域を中心に厳しい寒さや大雪となることがあります。本研究では、日本に流入する寒気の起源が気圧配置毎に異なることに着目し、日本周辺における気温や水蒸気量の経年変化を気圧配置毎に解析しました。オホーツク海を起源とする寒気が日本に流入するような気圧配置の日に着目して調べたところ、北海道周辺の気温の上昇率は、冬季平均の上昇率に比べて3倍以上大きく、同時に大気中の水蒸気量も増加していることが分かりました。水蒸気量の増加は降水量の増加に繋がりうることから、本成果は、大雪などの顕著現象に対する地球温暖化の影響を正確に見積もる、新たな手法の開発に繋がることが期待されます。

なお、本研究成果は、2023年6月6日(火)公開のGeophysical Research Letters誌に掲載されました。

論文名:Localized Strong Warming and Humidification over Winter Japan Tied to Sea Ice Retreat(海氷の後退による冬季日本の局所的な強い温暖化と湿潤化)

URL:https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2023GL103522