環境科学院について

学院長あいさつ

環境科学院は、1977年に国内で初めて「環境科学」を冠する環境科学研究科として発足し、地球環境科学研究科を経て、2005年に現在の4専攻体制を擁する環境科学院へと整備され、今日に至っています。この間、地球環境に関する諸問題の実態把握、背景メカニズムの解明、解決方法の提示などを通じて、SDGsの根幹となる地球環境の持続可能性に関する多くの科学的知見と成果を蓄積するとともに、自然科学・社会科学・人文科学を横断する総合的な知の創出を目指してきました。

今、世界は大きな転換点にあります。大国の自国優先的な行動が目立ち、それに呼応するように反グローバリズムやアカデミズム軽視の風潮が広がり、国際協調や科学の力を十分に活かすことを難しくしています。その間にも、記録的猛暑、豪雨、豪雪などの異常気象が私たちの生活を脅かし、地球温暖化の現実を突きつけています。環境負荷の増大は、未来の世代の可能性を奪いかねません。

だからこそ、私たち科学者は、既存の自然科学分野の伝統を大切にしつつ、その枠を超えた新しい知の座標軸を自ら描く必要があります。環境科学は、普遍的な自然の原理を探究すると同時に、人間社会と協働して未来を築くための道筋を示す学問です。本学院の4専攻が体現するように、多様で広範な環境科学のすべての学術活動を包含する1つの座標軸を定めることは容易ではありませんが、2030年以降のポストSDGsの時代には、学際領域としての環境科学の役割はいっそう重要になるでしょう。

本学院は、まもなく設立から50年を迎えます。論語に曰く「五十にして天命を知る」。この節目にあたり、北大の環境科学もポストSDGs時代を見据えて「天命を知る」段階に来ているといえます。環境科学を志す皆さんにも、既成の枠を越え、自由な発想と情熱をもって、自分だけの問いを見つけ、その答えを探し、そして社会と共有する「天命」に挑戦してほしいと願います。未来は、待つものではなく、ともに創り出すものです。

北海道大学大学院環境科学院

学院長 小西 克明

充実した教育を提供

- 環境科学院は、北海道大学の7つの研究院・研究所・センター(教員が属する組織)の教員が関わる学院(大学院生が属する組織)です。

- 多様な研究分野と教育資源、広大な研究林・最先端の計測機器などを有しており、南極学カリキュラムに代表されるユニークな取り組みも行っています。

学生の多様性と柔軟な教育進路

さまざまな経歴を持つ学生を受け入れます

- 環境科学の基盤学問学部を卒業した学生に加え、経済学や医学といった他分野出身の学生も基礎学力に基づいて評価し、広く受入れます。

- 社会人を受入れるため、長期履修制度を設けています。

- 外国人留学生には、英語による体系的な授業により、英語のみで修了できる体制を整えています(EPEES)。

柔軟な教育進路

- 基盤専攻の修士課程と博士後期課程で、環境科学の基盤となる学問領域に集中する。

- 基盤専攻修士課程の後、環境起学専攻博士後期課程で目的指向型の研究を通じた教育を受ける。

- 修士入学時から一貫して、環境起学専攻で目的指向型研究を行い博士をとる。

- 環境起学専攻の修士課程で、環境問題に対する広い視点を養う。

専攻紹介

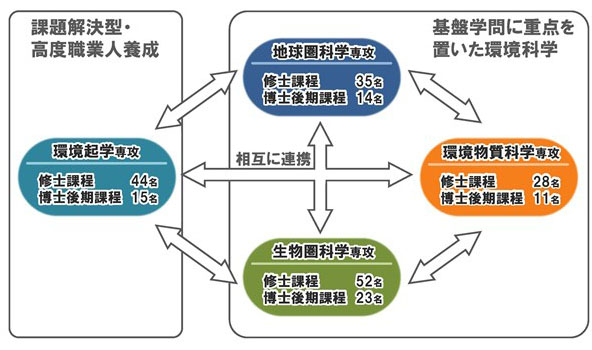

環境科学院の専攻構成と入学定員

目的指向型専攻と基盤学問分野専攻が互いに支え合う

環境科学院・四つの専攻

環境起学専攻

環境問題の解決を目指す君に。

地球圏科学専攻

雪と氷と海と空を知ろう。基礎科学から自然災害研究まで。

生物圏科学専攻

生物圏の研究なら、我が国最大のフィールドサイエンスの拠点で。

環境物質科学専攻

グリーンケミストリー/環境修復・浄化プロセス/生物資源利用