令和7年度環境科学院オープンキャンパス開催

2025-07-08-1024x755.jpg)

-1024x769.jpg)

★参加申し込みは以下専用サイトから!

★会場(環境科学院)までの経路はこちら

★リーフレットのダウンロードはこちら

環境科学の座標軸を提示する

-1024x755.jpg)

-1024x769.jpg)

★参加申し込みは以下専用サイトから!

★会場(環境科学院)までの経路はこちら

★リーフレットのダウンロードはこちら

開催日時:6月8日(日)10:00~16:00

参加・入場無料の施設公開です。皆様のお越しをお待ちしております。

【公開講座概要】

1.開講日程 令和7年8月26日(火)~9月24日(水)

18:00~19:30(質疑応答時間含む)

2.実施場所 地球環境科学研究院内講義室(対面)及びオンライン

3.受講資格 高校生または満18歳以上の方であればどなたでも受講できます。

4.受講方法 対面講義 70名 / オンライン講義 100名

(どちらかを選択してください。併用受講はできません。)

5.受講料 5,000円

※大学生・高専生・高校生は無料です。(生徒手帳コピー等の提出が必要)

※納入後の返金はできません。

6.修了証書

3回以上受講した方のうち希望者には、最終講義終了後に修了証書を交付します。

【申込方法】

1.申込方法

以下の①及び②を完了することで受講申込みが完了となります。

詳細はパンフレットをご覧ください。 → パンフレットをダウンロード

① 仮申込み(受講登録):令和7年6月9日(月)~ 7月7日(月)【必着】

Googleフォームからお申し込み願います。 https://forms.gle/mfUskFpSE1YoTkxK7

② 本申込み

①の「仮申込み」により受講可となった方へ7月下旬までに「本申込み」に必要な

手続書類(本申込書・受講料振込用紙等)を郵送します。

手続書類が届きましたら、同封されている受講料振込用紙(払込取扱票)により

金融機関にて受講料を納付の上、手続要領に基づき必要書類を送付してください。

※大学生・高専生・高校生は、受講料納付は不要です。生徒手帳・学生証のコピー等を提出してください。

※「本申込み」受理後、受講許可の通知を送付します。

※本申込みの手続き完了をもって受講申込み完了となりますので、ご注意ください。

※定員充足により受講いただけない方へもその旨お知らせします。

【講義日程】

8月26日(火) 触媒科学研究所 中島 清隆 教授

植物資源から工業製品をつくる科学技術

食品廃棄物、農業廃棄物、廃木材、古紙などありふれた植物由来品から基礎化学品を製造する革新的な科学技術を紹介します。この技術開発の進展は石油依存の脱却のみならず、北海道を含む農業地帯を化学工業活動の中心地へと変動させることができます。「次世代の持続可能な科学技術」に関する最新の研究成果や今後の展望をわかりやすく紹介します。

9月2日(火)大学院地球環境科学研究院 梅澤 大樹 准教授

天然有機化合物とは:環境にやさしい船底防汚剤開発に向けた研究

紅麴問題で報道されたプベルル酸を始めとする天然有機化合物について紹介します。天然有機化合物は生物が作る化合物です。2024年3月に発覚した紅麴問題では有害物質(毒)としての側面が注目されましたが、有益なもの(薬の候補など)も多数知られており、歴史や応用なども解説します。

9月9日(火)大学院地球環境科学研究院 大友 亮一 准教授

大気環境の保全に貢献する触媒技術

人為活動によって生成する排ガスには多くの健康被害や環境汚染の原因物質が含まれます。これらの物質を大気中に放出することは法律によって禁止または規制されています。例えば、自動車などの排ガスは、触媒を用いた高度な技術によって“キレイ”な排ガスに変えてから大気に放出されています。今回は排ガス浄化を担う触媒技術について紹介します。

9月16日(火)大学院地球環境科学研究院 廣川 淳 准教授

大気酸化反応の環境科学

空気中に存在する多くの微量成分が、酸化反応を通して別の物質へと変化します。このような大気酸化反応は、酸性雨、光化学スモッグ、気候変動などの大気環境問題と密接に関わっています。本講義では大気酸化反応のメカニズムと環境影響を概説するとともに深い理解を目指した最新の研究をご紹介します。

9月24日(水)大学院地球環境科学研究院 八木 一三 教授

水素・酸素と水で循環する水素社会

2025年に道内でも定置型水素ステーションが設置され、水素社会の到来が近づいています。既に家庭用燃料電池(エネファーム)の普及も進んでいます。しかし今なお水素は化石燃料を元に作られるグレー水素が多く、再生可能エネルギーを元に作られるグリーン水素への移行が必要です。将来の水素社会に向けた取り組みや先端技術開発をお話しします。

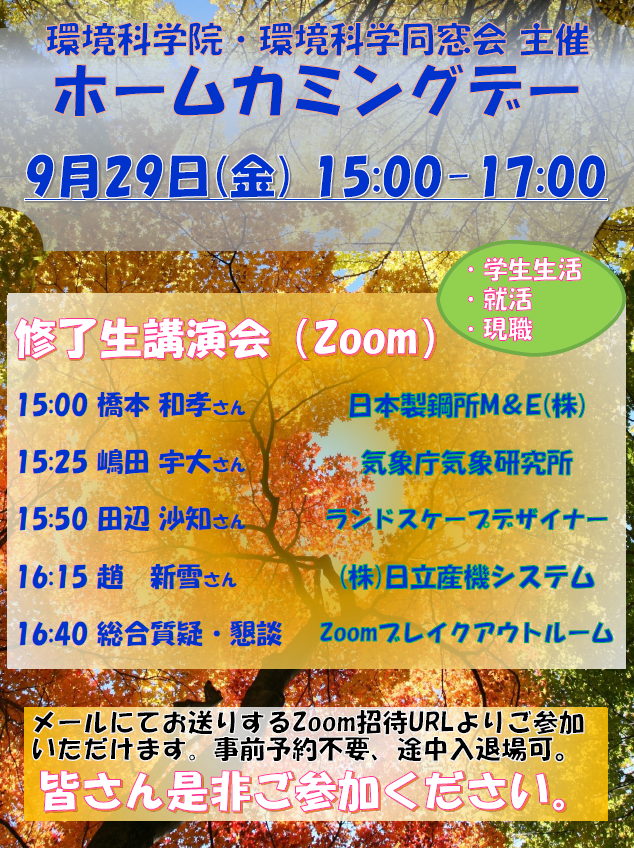

ホームカミングデー2024

9月27日(金) 15時~17時

修了生講演会(オンライン開催!)

環境科学院の学生・教職員の皆様には、Zoom招待URLをメールにてお送りします。

事前予約不要、途中入退場可。皆さん是非ご参加ください。

お問い合わせ:環境科学同窓会事務局

★参加申込は専用サイトから!

⇓

★会場(環境科学院)までの経路はこちら

⇓ ⇓

北大正門から 北12条駅から

★リーフレットのダウンロードはこちら ⇒ 令和6年度オープンキャンパスリーフレット

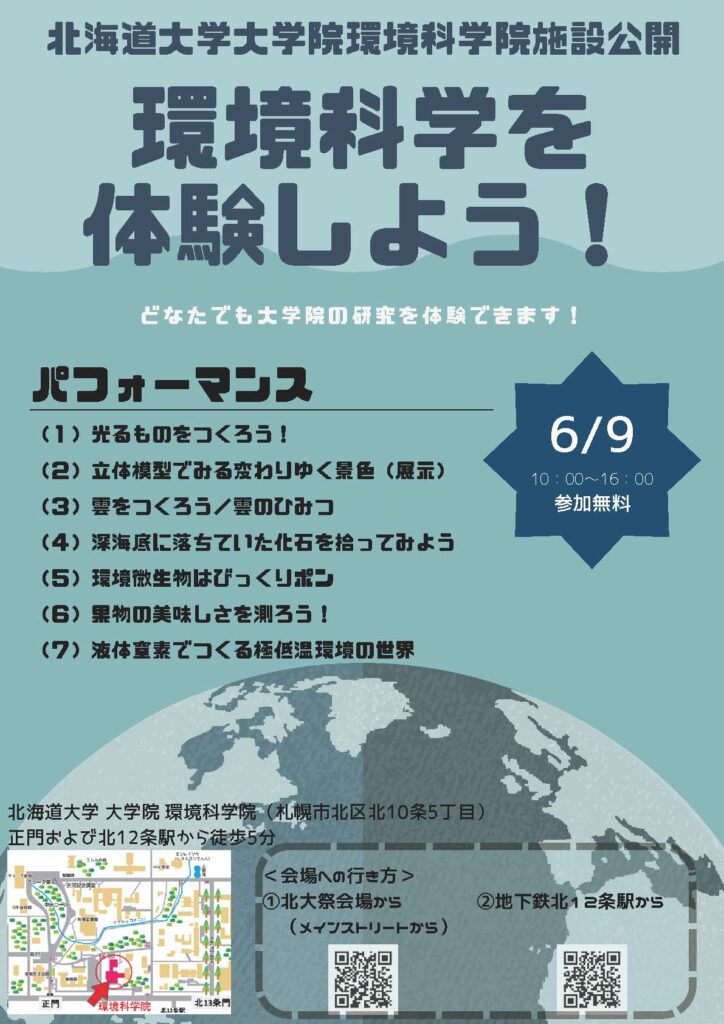

開催日時:6月9日(日)10:00~16:00

参加・入場無料の施設公開です。皆様のお越しをお待ちしております!

修了生による講演会(Zoom)<学生生活・就活・現職>

9月29日(金) 15:00~17:00

環境科学院の学生・教職員の皆様には、Zoom招待URLをメールにてお送りします。事前予約不要、途中入退場可。皆さん是非ご参加ください。

お問い合わせ:環境科学同窓会事務局

_A4両面_修正版JPG_ページ_2-5.jpg)

リーフレットダウンロードは下記リンクから!

http://www.ees.hokudai.ac.jp/ees/wp-content/uploads/2023/07/R5_オープンキャンパス_リーフレット(完成版)_A4両面_修正版PDF.pdf

(配布版リーフレット裏面に誤植がございましたことをお詫びいたします)

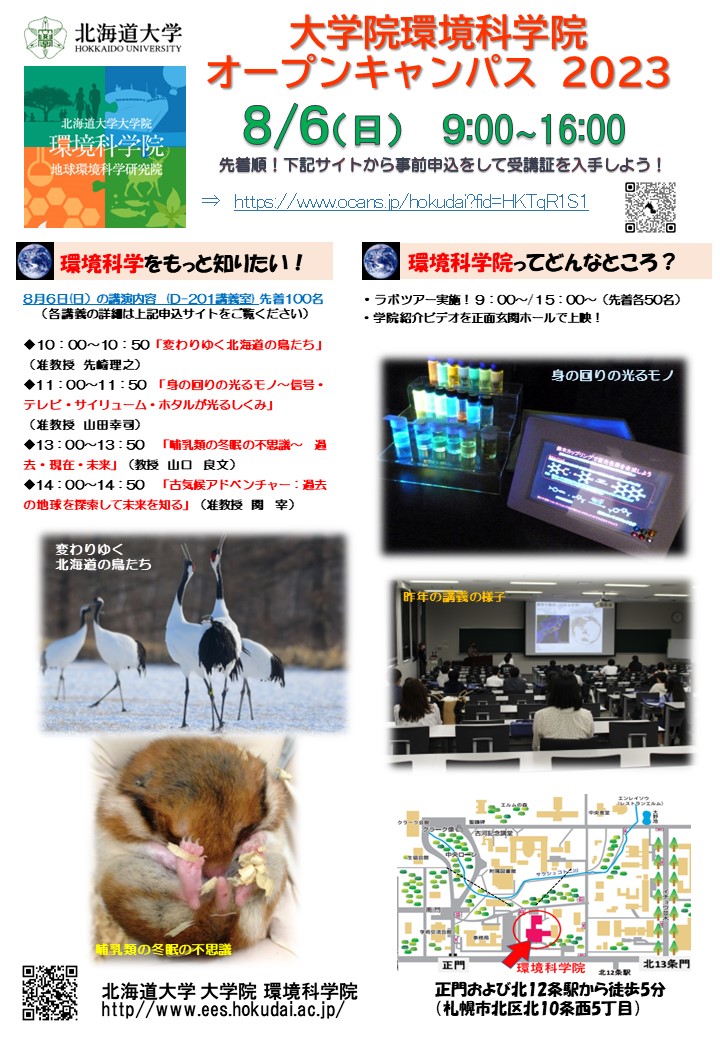

大学院環境科学院オープンキャンパス2023

令和5年8月6日(日)9:00 ~ 16:00

・ラボツアー(午前・午後)(満席御礼)

・模擬講義 10時~、11時~、13時~、14時~(各回50分間、先着100名)

まだ間に合います!!

参加申込は下記サイトから!

https://www.ocans.jp/hokudai?fid=HKTqR1S1

◎公開講座開講にあたって

《北海道大学大学院地球環境科学研究院長 谷本 陽一》

気象と気候は、日々の暮らしや環境に大きな影響を与え、ときに災害をもたらします。その研究は、北海道大学を含む世界中の研究機関で精力的に進められています。本講座では、本研究院に所属する5名の教員が、それぞれの専門性を活かして、研究の最前線をわかりやすく紹介します。本講座では、社会的関心が高く防災に重要な台風(第1回)、気候変動に重要な役割を果たし降水のもととなる大気と海洋の相互作用(第2回、4回)、はるか上空にありながら環境に大きな影響を与える成層圏(オゾン層)(第3回、5回)に焦点をあてます。これらの話題について、全地球的な把握の基礎となる人工衛星による観測、観測やシミュレーションをもとにもたらされる理解、そして今後の発展性や将来予測など未来について議論したいと思います。多くの皆様の受講をお待ちしています。

【公開講座概要】

1.開講時期 令和5年8月28日(月)~ 9月25日(月)(毎週月曜日開催※ 第4回のみ火曜開催)

2.実施場所 オンラインで実施

3.受講資格 高校生または18歳以上の方であればどなたでも受講できます。

4.定 員 100名(先着順)

5.受 講 料 無料

6.修了証書 全5回開講のうち3回以上受講した方には、最終講義終了後に修了証書を

交付します。

【申込要領】(申込は締め切りました)【満席御礼】

お申込みいただいた皆様には8月第2週~受講に関するご案内等を郵送します。

1.申込期間 令和5年7月3日(月)~ 7月24日(月)【必着】

2.申 込 先 北海道大学環境科学事務部(教務担当)

〒060-0810 札幌市北区北10条西5丁目

電話:011-706-2205 FAX:011-706-4867

E-Mail: kyomu[at]ees.hokudai.ac.jp

3.申込手続 申し込みは下記の手順を行うことで完了します。

① 申込URLから申し込む。あるいは申込書【様式】をダウンロードし

ご記入いただきご提出ください。

② 先着順(定員100名)に受講許可の通知を送付します。

③ 手続き完了。

4.詳細は、パンフレット内【申込要領】を参照願います。

5.そ の 他 今年度の講義資料は、各講義終了後にこちらへアップロードされます。

パスワードは受講通知許可通知に記載してありますので、

ご確認ください。

★公開講座資料★

北海道大学大学院地球環境科学研究院 公開講座

《 気象・気候研究の最前線:観測,理解,未来 》

第1回 8月28日(月) 講師:大学院地球環境科学研究院 教授 堀之内 武

講義題目:「人工衛星による台風研究のフロンティア」

概 要:台風は海上で発生し発達するので、人工衛星が主な観測手段となります。それはどのように観測され、何がどうわかるのでしょう? 例えば台風の強度はどのように把握されているでしょうか? 本講演では、近年発展が著しい、人工衛星による台風の観測と研究を紹介します。北大を中心に進めている、気象衛星の高頻度観測を活用する研究で明らかになるダイナミックな台風の姿、航空機観測とのコラボ、そして来るべき台風の実況把握と予測の将来などについて語ります。

第2回 9月4日(月) 講師:大学院地球環境科学研究院 准教授 富田 裕之

講義題目: 「海からの蒸発のはなし -人工衛星から降水の源に迫る-」

概 要: 近年、豪雨やそれに関連する災害が多発しています。降水の起源はもちろん大気中の水蒸気ですが、それをさらに遡ると海にたどり着きます。つまり降水を深く理解するためには海洋からの蒸発量を把握する必要があります。それでは、広大な海洋からの蒸発量をどの様に把握したら良いのでしょうか?本講演では人工衛星観測によって海洋上の水蒸気や蒸発量を把握する方法について概説し、それから分かるグローバルから局所スケールの変化について解説します。

第3回 9月11日(月) 講師:大学院地球環境科学研究院 准教授 河谷 芳雄

講義題目:「雲の上の世界、成層圏を知る」

概 要:日々の天気の変化が起きる対流圏の上には、成層圏とよばれる世界が広がっています。対流圏と成層圏は様々な運動によりお互いに密接に関連しています。わずか120年前に発見された成層圏ですが、近年の研究により、日々の天気予報や将来の気候変動に対する成層圏の重要性が認識され始めています。また成層圏の産学利用も計画されており、私たちの生活にますます関連してくると思われます。本講演では成層圏をとりまく最新の研究状況について解説します。

第4回 9月19日(火) 講師:大学院地球環境科学研究院 教授 谷本 陽一

講義題目:「地球温暖化に海洋はどう関わるのか?」

概 要: 産業革命以降、全球平均気温は徐々に上昇していますが、その上昇率は年代によって異なり、今世紀初頭では地球温暖化の進行がやや減速していました。一方、大気中の二酸化炭素濃度は今世紀に入っても継続的に増加していますから、地球温暖化の進行には、二酸化炭素濃度に加え他の要因の検討も必要です。この講演では、地球温暖化の加速や減速に、海洋と大気の相互作用の過程がどのように関わるか、数値モデルのシミュレーションや海洋観測の取り組みを交えて解説します。

第5回 9月25日(月) 講師:大学院地球環境科学研究院 教授 藤原 正智

講義題目:「オゾン層破壊問題はいまどうなっているのか?」

概 要: オゾン層は、地表の生態系を太陽からの有害な紫外線から守っています。オゾン層破壊問題が認識されてから約50年、モントリオール議定書による国際的な対策が始まってから約35年、いまオゾン層はどうなっているのか解説します。東アジアの国からの予期せぬフロン排出事件、議定書の温暖化物質の排出規制への貢献、地球を人工的に冷やそうとするジオエンジニアリングとの関係、など、オゾン層を取り巻く最近の話題についても取り上げます。

《北海道大学大学院地球環境科学研究院長 谷本 陽一》

北海道は,自然豊かな大地として知られていますが,その自然は,様々な撹乱により維持されていることは意外と知られていません。一方,撹乱も噴火,地震,台風,洪水など大規模なものとなると,それらの自然との共生のためには防災・減災という側面も考慮する必要があります。さらに,気候変動がもたらす自然の変化や海岸漂着ごみ問題のようにヒトの影響により自然が大きく変わりつつあります。

このような自然の成り立ちと変化を知ることは,私たちに自然の多様さを気づかせ,人間活動が自然に及ぼす影響の理解や,自然との共生への糸口を得ることができます。

本講座では,北海道の陸海空を,自然との「共生」をキーワードに,様々な時間と空間のスケールの中で取り上げ,自然の成り立ちと変化,ヒトはどのようにそれらの自然と将来にわたり付き合っていくのかを考える上でのヒントを,本大学院に所属する6名の教員が最新の研究成果を含めて紹介します。多くの皆さまの受講をお待ちしています。

※講義題目をクリックするとテキストが閲覧できます。(講義終了後に掲載します)

概要:「自然との共生」…と口にするのは簡単だが,果たしてどこまで可能なのでしょう。さらに,気候変動が,自然との共生をますます困難にしているようにも思えます。共生を可能とするためには,その共生のメカニズムを知る必要があります。ここでは,本講座のイントロダクションを兼ね,北海道の自然の代表格である「火山」,「湿原」での遷移や「温暖化とスキー場植生」などを例にあげ,北海道の自然との共生を見据える切り口をいくつか紹介できればと思います。

概要:地震や火山,洪水といった自然災害に関して,何千年あるいは何万年というスパンで,人は自然現象と付き合ってきました。北海道でも,縄文時代の景観から,現代の防災対策まで,ジオパークや世界遺産といった枠組みでも目にする機会があると思います。そこに,UAV(ドローン)やレーザといった計測技術が広まり,私たちが地上から目にする景観を,俯瞰的な3次元情報として覗き見ることができるようになりました。身近な地域の自然を,立体的な視点でひもといてみましょう。

概要:日本の最北端に位置する北海道では,北極の寒気と熱帯の暖気が隣接することで多様な気象が生み出されます。猛暑の夏が終わったかと思えば,ドカ雪の冬。このように季節とともにめまぐるしく変化する気象は自然環境や我々の暮らしにどのような形で影響を与えるのでしょうか? 本講義では大雨や大雪などの特徴的な大気現象を詳しく掘り下げて,その仕組みや長期変化傾向について,観測データやシミュレーションを駆使してみてみましょう。

概要:近年,大きな洪水の発生が多く報告され,さらに気温上昇傾向に伴う水環境の変化も懸念されています。環境変化への抵抗性を高め適応するには,恵みに重要な領域を十分に理解し,上手く管理に取り入れる必要があります。河川は地下水の一部が表面水と混合したものですが,直接見えない地下領域の姿には未だに多くの不明点が残ります。魚類や無脊椎動物にとっての河川地下生態系の調べ方,現状,恵みへのつながり,保全上の課題をお話します。

概要:北海道の北東部に位置する知床半島は,流氷の海と陸をつなぐユニークな生態系の存在,そして生物多様性の豊かさの点で世界的な価値を有する貴重な存在です。しかし,その知床の海岸に多くの漂着ごみが堆積し,それが回収されずに放置されていることはあまり知られておりません。知床の漂着ごみはどこからやってくるのか,なぜ回収が進まないのか,回収するためにはどのような対策が必要かという点について3年間の調査結果から紹介します。

概要:野生動物の宝庫・北海道。鳥類も例外ではなく,北海道ではこれまで470種類以上の鳥類の記録があります。これは日本産鳥類の80%以上に匹敵します。一方,道内の鳥類相は,年々少しずつ,しかし確実に変化しています。例えば,過去数十年の間にも,ダイサギやカワウのように身近になった種類,エトピリカやアカモズのように急激に数を減らしてしまった種類がいます。こうした変化は,いつ・どこで・なぜ生じたのでしょうか?現在も続く気候変動や土地開発などは,道内の鳥類に差し迫った脅威なのでしょうか?本講演では,最新の研究成果を交えながら,こうした疑問に答え,近代・現代における北海道の鳥類相の変遷についてお話します。

講義時間は,毎回18:00~19:30です。

※講師の都合により,講義日が変わる場合があります。

《北海道大学大学院地球環境科学研究院長 大 原 雅》

化学は物質の成り立ちや性質を知る学問分野で,環境破壊,エネルギー問題,有害物質による健康被害など,私たちの前に立ちはだかる様々な問題を解決するための基盤です。物質は周りの環境と調和し,また外部からの刺激に応答するなど,それが置かれた環境の影響を強く受けるため,その理解は物質の成り立ちや性質を理解する上で極めて重要です。また,人をはじめとする生物は,化学物質を通じて他の種や環境と調和しながら生命を営んでいます。本講座では微小な世界で起きている現象を化学の視点から基礎的に理解し,さらに化学が地球規模の問題に対してどのように貢献し,今後,どのような貢献が期待できるのかについて,本大学院に所属する6名の教員が最新の研究成果を含めてわかりやすく解説します。今年は,初めてのオンライン講座ですが,多くの皆さまの受講をお待ちしています。

〒060-0810 札幌市北区北10条西5丁目

電話 (011) 706-2204

E-Mail kyomu (at) ees.hokudai.ac.jp

1.申込書【様式】をダウンロードしてご利用下さい.

2.先着順(定員70名)に受講許可の通知を送付

3.手続き完了

※講義題目をクリックするとテキストが閲覧できます。(講義終了後に掲載します)

概 要:植物の光合成を考えてもわかるように光は生物が生きていくのに不可欠なものですが,太陽からふりそそぐ膨大な量の光は,環境浄化やエネルギー創出などの化学反応にも利用できます。代表例が光触媒反応です。すでに,日常生活のなかにも光触媒の応用製品がふえてきています。たとえば,ガラスや壁の光触媒コーティングや空気清浄機がそうです。これらは,光触媒反応によって屋外では汚れをふせぎ,室内では汚染空気を浄化や抗菌・抗ウイルス作用をしめします。また,光触媒によって水を分解し,燃料となる水素をとりだす研究も行われています。ここでは,これらの光触媒の基礎とその可能性についてやさしく解説します。

概 要:プラスチックはポリ袋だけでなく家電製品,自動車など生活の隅々まで浸透していて,現代の社会で欠くことができない身近なものになっています。その一方で,有料レジ袋をはじめプラスチックの削減と再利用を促進する動きが高まるとともに,「マイクロプラスチック」「海洋プラスチック」という言葉がマスコミに頻繁に登場するようになりました。ここでは,科学的視点からプラスチックがどういうものか改めて理解し,国内外の現況ならびにサステナブル社会実現のための取組を解説します。

概 要:地球の未来を見据えて持続可能(サステイナブル)な発展を続けるために,環境調和型技術としてバイオテクノロジーをより一層利用すべき時代を私たち人類は迎えています。今後は,汚染修復(レメディエーション)ではなく,汚染をひきおこさない製造プロセスと製品(プリベンション)を満たす技術が必要です。私の身の回りの物質の製造,資源,そして,環境浄化で活躍するバイオテクノロジーについて,最近の技術革新も交えて紹介します。

概 要:省電力の観点から私たちの身の回りの照明は,白熱電球などからLEDや有機ELに 急速に切り替わりつつあります。これらの発光材料は化学の発展によって安価に大量生産することが可能になりました。また,人工的に生産される蛍光色素や化学発光色素も主にバイオテクノロジーの分野で活用されています。コロナ禍で話題となったPCRの技術などと組み合わせて医療の分野にも進出しつつあります。この講義ではこれらの技術に関わるノーベル賞級の研究との関わりについてお話致します。

概 要:私たち人類は,医薬品やプラスチックなど有機化合物を製造,利用して便利な生活を営んでいます。陸海,動植物問わず生物も,長い進化を通じて様々な有機化合物を見出し,作り,利用して生活を営んでいます。異性を誘引するフェロモンや外敵から身を守るための毒や防御物質などがよく知られています。これら有機化合物がどのような仕組みでそのような作用を発現させるかを理解することは,人類が持続可能な社会を営んでいくうえでとても参考になります。このような有機化合について紹介・解説するとともに,海洋生物の機能を模倣した私たちの研究についても紹介します。

概 要:現代社会では石油や石炭などの化石燃料を燃焼することでエネルギーを得ることができますが,同時に排出される二酸化炭素の大気中濃度の上昇に伴う気候変動が問題となっています。化石燃料に代わる次世代燃料として,二酸化炭素を排出せずに,水とエネルギーを得ることができる水素(H2)が着目されています。水素をベースとしたクリーンかつ持続可能なエネルギー社会を実現させるためには,水素から発電する燃料電池の高効率化および低コスト化が水素必要不可欠です。本講演では,燃料電池の中でも家庭用燃料電池(エネファーム)や燃料電池車に搭載されている固体高分子形燃料電池の動作原理や最新の研究開発動向等を紹介します。

講義時間は,毎回18:00~19:30です。

※講師の都合により,講義日が変わる場合があります。

例年,8月から9月に開催しております大学院地球環境科学研究院公開講座は、

このたびのコロナウイルス感染症の影響を考慮し、令和2年度は開催を中止いたします。

開催をお待ちいただいていた皆様には大変残念なお知らせではございますが、

何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

大学院地球環境科学研究院

例年,8月から9月に開催しております大学院地球環境科学研究院公開講座は、

このたびのコロナウイルス感染症の影響を考慮し、令和2年度は開催を中止いたします。

開催をお待ちいただいていた皆様には大変残念なお知らせではございますが、

何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

大学院地球環境科学研究院

環境科学院では、ホームカミングデーを9月27日(金)に開催します。

懇親会のみ事前に参加申し込みが必要ですので、お早めに下記URLからお申し込み下さい。

それ以外のイベントは申込不要・出入自由となっております。皆さん、どうぞお立ち寄り下さい!

◆コース・研究室紹介パネル展示(環境科学院エントランスホール)

9月26日〜10月2日 環境科学院エントランスホール (ご自由にご覧下さい)

9月27日(金)

◆松野環境科学賞授賞式

15:00-15:30 環境科学院D201 (参加申込不要)

◆修了生による講演会〜ご自身の経験を踏まえた、現役学生へのアドバイス

15:30-17:00 環境科学院D201 (参加申込不要)

◆懇親会 <>

18:00-20:00 レストラン「エルム」 (中央食堂北隣エンレイソウ内)(事前申込が必要です)

参加費:学生 1,000円、教職員・一般 5,000円

懇親会へ参加ご希望の方は全員、事前申込が必要です。申込は9月25日(水)までに、こちらのURLからお願いします。→ www.hokudai.ac.jp/home2019/registration/

※予約後のキャンセルは環境科学同窓会事務局 home-coming (at) ees.hokudai.ac.jp へメールにてお知らせ下さい。

皆さんのお越しをお待ちしております。

全学のホームカミングデー開催は9月28日(土)です。

詳しくは北大ホームカミングデーHP https://www.hokudai.ac.jp/home2019/をご覧下さい。

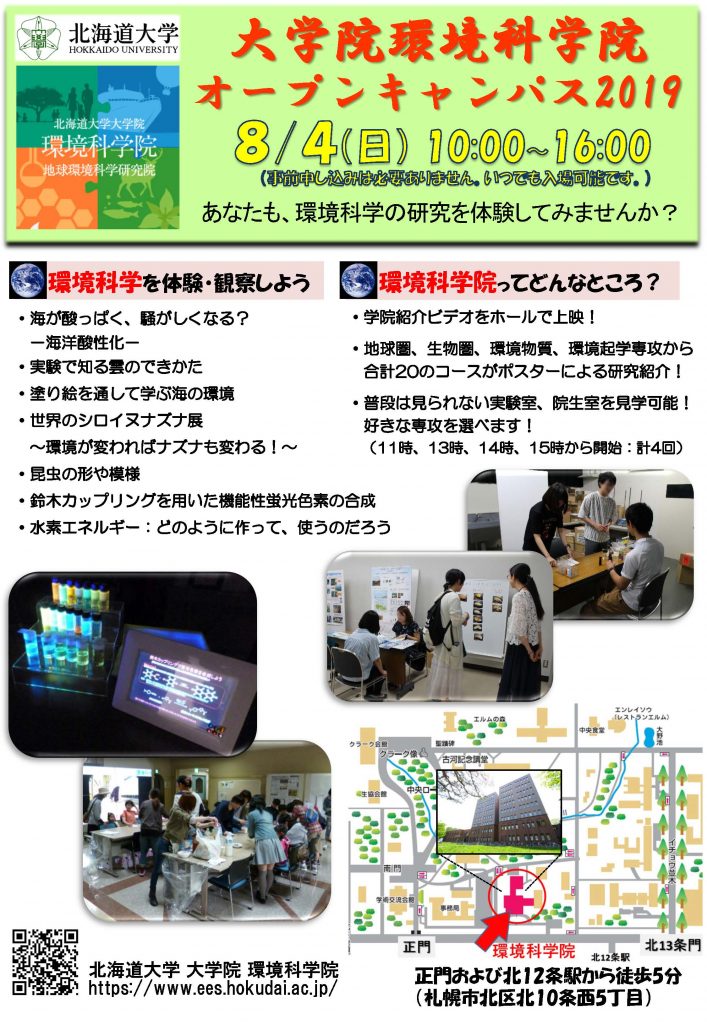

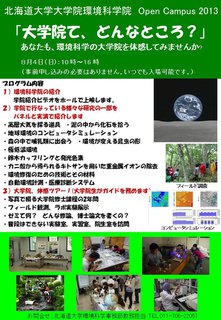

8/4(日) 10:00-16:00 事前申し込みは必要ありません。いつでも入場可能です。

あなたも、環境科学の研究を体験してみませんか?

普段は見られない実験室、院生室を見学可能! 好きな専攻を選べます!

(11時、13時、14時、15時から開始:計4回)

《北海道大学大学院地球環境科学研究院長 大 原 雅》

多くの生物は,生息する多様な環境に適応して自らの体の形や,生き方を変化させます。このような生物の変化を詳しく観察することは,私たちに生物の生き方の多様さと柔軟さを気づかせ,さらにその理由やしくみや影響を探求することは,私たちを気候変動や人間活動が野生生物に及ぼす影響の理解や,生物の進化についての洞察へと誘います。 本講座では,生物に見られる「変化」をキーワードに,森林や都市,さらには水溜りなどの様々な環境に生息する多様な生物,具体的には樹木,昆虫,両生類,哺乳類などを取り上げ,これらの生物が環境や生息状況に応じてどのように体の形や生き方を変化させ,適応しているのかを,本大学院に所属する6名の教員が最新の研究成果を含めてわかりやすく解説します。多くの皆さまの受講をお待ちしています。

〒060-0810 札幌市北区北10条西5丁目

電話 (011) 706-2204

E-Mail kyomu (at) ees.hokudai.ac.jp

1.仮申込【仮申込書】をダウンロードしてご利用下さい.

2.先着順(定員70名)に本申込みの手続書類を郵送

3.本申込み(受講料の納付を含む)

4.手続き完了

※講義題目をクリックするとテキストが閲覧できます。(最終講義終了日以降に公開します)

概 要:自然界は、多様な生き物たちの関わり合いによって形作られています。古くから、そうした網の目のような関わり合いを通して、自然はうまい具合に「釣り合い=バランス」が保たれていると信じられてきました。しかし近年、急激な地球環境変化によってそのバランスが崩れてきているという懸念を私たちは共有しつつあります。この問題を解決する鍵の一つとして、生き物の進化、それも私たちのすぐ目の前で今起きている進化、があります。それらについての最新の知見をお話します。

概 要:成長した樹木は巨大で、枝や葉の茂る樹冠部は複雑な構造をしています。そのため環境条件や成長にあわせて樹木の内部でどのような変化がおきているのかを把握することは困難です。しかし毎年作られる小さな枝に着目すると、このような枝を繰り返し生産することで樹冠部は形作られていることに気付きます。ここでは小さな枝を単位として調べることで見えてくる樹木の形とふるまいの変化について紹介します。

概 要:地球上の様々な環境に生育する樹木が環境に適応する方法のひとつは、形や大きさを変えることです。同じ樹種でも、山の尾根近くでは背が低く、谷間では高くなります。ある条件下では、幹の横断面のいちばん内側の年輪の位置が横断面の中心からずれてしまいます。樹木の形や大きさは風の強さによっても変わります。環境に応じてどのように樹木の形や大きさが変わるのか、なぜ変えることができるのか、なぜ変える必要があるのか、そんな科学についてお話します。

概 要:都市は本来の自然とは最もかけ離れた環境です。都市化にともない多くの生物が姿を消した一方で、一部の生物は都市で上手く生きています。さまざまな生物で、都市にすむ個体は本来の環境にすむ個体と比べて、行動や生活リズムが変わっていることが報告され始めてきました。本講演では北海道帯広市近辺のエゾリスがどのように都市環境に順応しているのかをお話しします。

概 要:エゾサンショウウオとエゾアカガエルは、その名のとおり北海道を代表する両生類です。卵やオタマジャクシが人家近くの池で見られるなど、2種はとても身近な存在ですが、実は驚くべき生態の持ち主だということをご存知でしょうか? なんと彼らは、オタマジャクシの時期に周囲の餌生物や捕食者の存在に応じて姿かたちを変えてしまう「変身術」の使い手なのです。本講演では、2種の多様な変身術について調べた研究を紹介し、動物のしたたかな生きざまについて知っていただきます。

概 要:地球上には、いろいろな形の生き物が住んでいます。一見すると全く違うようですが、それらを構成する細胞の成り立ちは、驚くほど似ています。さらに近年の生物学の発展により、細胞がどのように連絡し、協調して形を作り上げるかがよく理解されるようになり、形が全く異なる生物でも、かなりの程度、同じ仕組みを使っていることがわかってきました。多くの生物に見られる、そのような共通性と、種類ごとの違いを生み出している原因について、ヒト、哺乳類、昆虫などを例に挙げながらお話しします。

講義時間は,毎回18:00~19:30です。

※講師の都合により,講義日が変わる場合があります。

いまならどなたでも大学院の研究を体験できます

地球圏、生物圏、環境物質、環境起学専攻から合計20のコースがポスターによる研究紹介!

興味がある人には研究室探検、進学相談も

環境科学院ではホームカミングデーを9月28日(金)に開催します。 懇親会のみ事前に参加申し込みが必要ですので、下記URLからお申し込み下さい。 それ以外は申込みの必要はなく出入自由となっております。 皆さん、どうぞお立ち寄り下さい。 9月28日(金)

◆コース・研究室紹介パネル展示(環境科学院エントランスホール) 14:00-17:00 環境科学院エントランスホール (ご自由にご覧下さい)

◆松野環境科学賞授賞式 15:00-15:30 環境科学院D201 (参加申込不要)

◆修了生による講演会〜ご自身の経験を踏まえた、現役学生へのアドバイス

15:30-16:50 環境科学院D201 (参加申込不要)

◆懇親会 18:00-20:00 中央食堂2階 (事前申込が必要です)

参加費:学生 1,000円、教職員・一般 5,000円

参加ご希望の方は全員、事前申込が必要です。

申込は9月20日(木)までに、こちらのURLからお願いします。>> www.hokudai.ac.jp/home2018/registration/

※予約後のキャンセルは環境科学同窓会事務局 home-coming@ees.hokudai.ac.jp へメールにてお知らせ下さい。 皆さんのお越しをお待ちしております。

全学のホームカミングデー開催は9月29日(土)です。 詳しくは北大ホームカミングデーHP https://www.hokudai.ac.jp/home2018/ をご覧下さい。

平成30年9月11日(火)18:00~から予定されておりました、

公開講座第四回の講義は予定どおり開催されますので、お知らせいたします。

この度は「平成30年北海道胆振東部地震」において、

被害に遭われました皆様へ心よりお見舞い申し上げます。

北海道大学大学院地球環境科学研究院

平成30年9月10日

【前期を受講していない方も申し込みできます。ご不明な点は問い合わせ先まで】

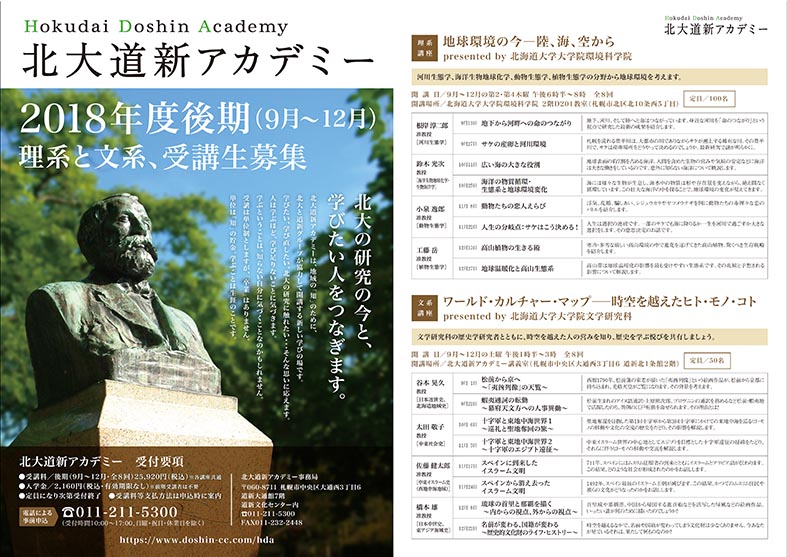

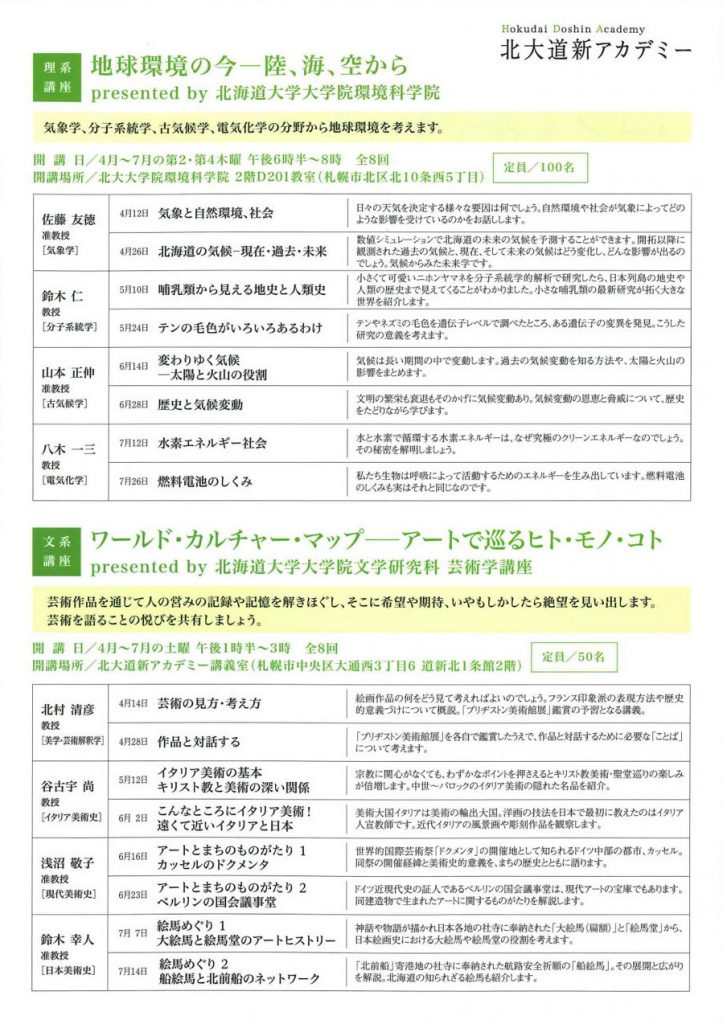

−北大の研究の今と、学びたい人をつなぎます−

北海道大学は2017年12月に北海道新聞と包括連携協定を締結し、地域のみなさまに向けた新たな学びの場「北大道新アカデミー」を開講します。

記念すべき初年度は、理系講座を地球環境科学研究院が、文系講座を文学研究科が担当して実施しています。

理系の後期第1回(9/13)は根岸淳二郎先生による生態系のつながりに関する講義からです!

【受付要項】

受講料:後期(9月〜12月・全8回)25,920円(税込)

入学金:2,160円(税込み・有効期限なし)※前期受講者は不要 定員になり次第受付終了、受講料等支払方法は申込時に案内

電話による事前申込:011−211−5300 受付時間10:00〜17:00、日曜・祝日・休業日を除く

【お問い合わせ】 北大道新アカデミー事務局 〒060-8711 札幌市中央区大通西3丁目6 道新大通館7階 道新文化センター内 電話:011−211−5300 FAX:011−232−2448

***後期の担当教員と講義内容***

■根岸 淳二郎 准教授 [河川生態学] 9月13日 地下から河畔への命のつながり 地下、河川、そして陸へと命はつながっています。身近な河川を「命のつながり」という視点で研究した最新の成果を紹介します。 9月27日 サケの産卵と河川環境 札幌を流れる豊平川は、大都市の川でありながらサケが遡上する稀有な川。その豊平川で、サケは産卵場所をどうやって決めるのでしょうか。最新研究で謎が明らかに。

■鈴木 光次 教授 [海洋生物地球化学・生物海洋学] 10月11日 広い海の大きな役割 地球表面の約7割を占める海洋。人間を含めた生物の営みや気候の安定などに海洋は大きな働きをしているのです。意外に知らない海洋について概説します。 10月25日 海洋の物質循環・生態系と地球環境変化 海には様々な生物が生息し、海水中の物質は形や存在量を変えながら、絶え間なく 循環しています。この壮大な海洋の中を探ることで、地球環境の変化が見えてきます。

■小泉 逸郎 准教授 [動物生態学] 11月 8日 動物たちの恋人えらび 浮気、乱婚、騙しあい。シジュウカラやヤツメウナギを例に動物たちの赤裸々な恋のバトルを紹介します。 11月22日 人生の分岐点:サケはこう決める! 人生は選択の連続です。一部のサケでも海に降りるか一生を河川で過ごすか大きな選択をします。その意思決定のお話です。

■工藤 岳 准教授 [植物生態学] 12月13日 高山植物の生きる術 寒冷・多雪な厳しい高山環境の中で進化を遂げてきた高山植物。驚くべき生存戦略 を紹介します。 12月27日 地球温暖化と高山生態系 高山帯は地球温暖化の影響を最も受けやすい生態系です。その兆候と予想される影響について解説します。

8/5 (日) 10:00-16:00

事前申し込みは必要ありません。いつでも入場可能です。)

あなたも、環境科学の研究を体験してみませんか?

《北海道大学大学院地球環境科学研究院長 大 原 雅》

現在,我々は,地球温暖化,オゾン層破壊,大気・水質汚染,生物多様性の低下など,様々な地球環境問題を抱えています。これら地球環境問題の多くは,化学物質に起因し,今後,深刻化すると,我々の日常生活だけでなく,将来の世代にも重大な影響を及ぼす可能性があります。このため,将来の地球環境を守る上で,これまでの環境状況を正しく認識し,変化の要因や機構を理解する必要があります。

本講座では,地球環境問題に関わる大気,海洋,陸域の化学物質の性質や振る舞い,人間を含む生物活動との関係などについて,本大学院に所属する6名の教員が最新の研究成果を含めてわかりやすく解説し,過去・現在・未来の地球環境に関する理解を深めることを目指します。各講義では,野外調査におけるユニークな研究の方法や出来事なども紹介します。また,地球環境問題に対する地域特有あるいは世界的規模での対策等に関する話題も提供します。多くの皆さまのご来聴をお待ちしています。

〒060-0810 札幌市北区北10条西5丁目

電話 (011) 706-2204

E-Mail kyomu (at) ees.hokudai.ac.jp

1.仮申込【仮申込書】をダウンロードしてご利用下さい.

2.先着順(定員70名)に本申込みの手続書類を郵送

3.本申込み(受講料の納付を含む)

4.手続き完了

※講義題目をクリックするとテキストが閲覧できます。

概 要:日本海は約1500万年前にアジア大陸東縁部に形成されましたが,以来,その海底には延々と泥が堆積してきました。この長い間の東アジア地域の気候変動とそれに伴う日本海海洋環境の変動は,日本海の中の化学物質循環を変化させ,その変化が泥の堆積物に記録されて残っています。ここでは,最新の日本海海底掘削の成果に基づいて,遠い過去から現在にいたる東アジアの気候・海洋環境変遷史を紹介します。

概 要:地球環境と人類社会の将来を予測するうえで,過去の環境変動を知ることが重要です。本講義では,過去の環境をどのように復元し,その変動をどのように解釈してゆくのか,古環境学における方法を解説します。海洋,湖,泥炭地における調査と試料採取,実験室での化学分析,データの解析,他分野との協同等について,講師の実体験にもとづいて説明してゆきます。

概 要:海洋に生息する植物プランクトンの多くは,肉眼では見えない微細藻類ですが,光合成活動を通して,地球温暖化の主原因である二酸化炭素を陸上植物と同等の速度で固定し,海洋生態系の基盤を支えています。近年,その海洋植物プランクトンに異変が起きていると騒がれています。本講義では,海洋植物プランクトンの増殖等に影響を及ぼす化学物質に注目して,地球環境変化に対する同生物の応答をわかりやすく解説します。また,最新の研究成果や海洋観測手法なども紹介します。

概 要:われわれはこの星・地球になぜ快適に住むことができるのでしょうか?奇跡のこの星の気候を支配する温室効果について理解するために,まず以下の項目について解説し,地球温暖化によって引き起こされる諸現象が絡み合った「地球温暖化パズル」を,皆さんと解き明かすことを試みてみたいと考えています。●地球の大きさを確認する●地球のエネルギー源を考える●地球と太陽の関係を知る●温室効果気体を考える●地球温暖化を考える

概 要:海の近くを通ると潮風に乗ってきた磯の香りを感じた経験がある方も多いかと思います。この磯の香りには,海洋に住む微生物が作り出す気体が含まれている事がわかっています。その中でも硫黄を含む気体である硫化ジメチルは,空気中に含まれる自然由来の硫黄化合物の中で最も放出量が多い気体です。この硫化ジメチルは空気中での変質を受け雲を作る「種」となることが知られています。本講義では,磯の香りが雲の形成を経て大気環境にどのような影響を及ぼすのか,特に地球温暖化に対する負のフィードバック効果に関する研究を紹介します。

概 要:深海探査や深海生物など,「深海」というキーワードを耳にする事が多くなってきました。深海の海水中には,塩の他にも様々な化学物質が溶け込んでいます。本講義では,深海の海水中に溶け込んでいる化学物質の中でも特に有機化合物に着目し,それらの炭素循環や気候に及ぼす潜在的影響や,深層大循環に伴う数千年スケールでの変化など,近年の研究から分かってきた事を紹介します。

講義時間は,毎回18:00〜19:30です。

※ 講師の都合により,講義日が変わる場合があります。

6月2日 (土) – 3日 (日) 10:00 – 16:00

大学院環境科学院の施設公開を行います。

奮ってご参加ください。

いまならどなたでも大学院の研究を体験できます

【前期の受講申込みはまもなく締め切りとなります!お早めに!】 −北大の研究の今と、学びたい人をつなぎます−

北海道大学は2017年12月に北海道新聞と包括連携協定を締結し、地域のみなさまに向けた新たな学びの場「北大道新アカデミー」を開講します。 記念すべき初年度は、理系講座を地球環境科学研究院が、文系講座を文学研究科が担当します。

理系の第1回(4/12)は佐藤友徳先生の気象に関する講義からです!

【受付要項】 受講料:前期(4月〜7月・全8回)25,920円(税込) 入学金:2,160円(税込み・有効期限なし) 定員になり次第受付終了、受講料等支払方法は申込時に案内 電話による事前申込:011−211−5300 受付時間10:00〜17:00、日曜・祝日・休業日を除く

【お問い合わせ】 北大道新アカデミー事務局 〒060-8711 札幌市中央区大通西3丁目6 道新大通館7階 道新文化センター内 電話:011−211−5300 FAX:011−232−2448

***前期の担当教員と講義内容*****

■佐藤 友徳 准教授(気象学) 4月12日 気象と自然環境、社会 日々の天気を決定する様々な要因は何でしょう。自然環境や社会が気象によってどのような影響を受けているのかをお話します。 4月26日 北海道の気候−現在・過去・未来 数値シミュレーションで北海道の未来の気候を予測することができます。開拓以降に観測された過去の気候と、現在、そして未来の気候はどう変化し、どんな影響が出るのでしょう。気候からみた未来学です。

■鈴木 仁 教授(分子系統学) 5月10日 哺乳類から見える地史と人類史 小さくて可愛いニホンヤマネを分子系統学的解析で研究したら、日本列島の地史や人類の歴史まで見えてくることがわかりました。小さな哺乳類の最新研究が拓く大きな世界を紹介します。 5月24日 テンの毛色がいろいろあるわけ テンやネズミの毛色を遺伝子レベルで調べたところ、ある遺伝子の変異を発見。こうした研究の意義を考えます。

■山本 正伸 准教授(古気候学) 6月14日 変わりゆく気候−太陽と火山の役割 気候は長い期間の中で変動します。過去の気候変動を知る方法や、太陽と火山の影響をまとめます。 6月28日 歴史と気候変動 文明の繁栄も衰退もそのかげに気候変動あり。気候変動の恩恵と脅威について、歴史をたどりながら学びます。

■八木 一三 教授(電気化学) 7月12日 水素エネルギー社会 水と水素で循環する水素エネルギーは、なぜ究極のクリーンエネルギーなのでしょう。その秘密を解明しましょう。 7月26日 燃料電池のしくみ 私たち生物は呼吸によって活動するためのエネルギーを生み出しています。燃料電池のしくみも実はそれと同じなのです。

環境科学院ではホームカミングデーを9月29日(金)に行います。皆様どうぞお越し下さい。

案内ポスターはこちら

◆9月29日(金)

1) コース・研究室紹介パネル展示(環境科学院エントランスホール):参加申込不要 14:00-17:00

2) 修了生による講演会(環境科学院D201):参加申込不要

15:00-15:30 松野環境科学賞授賞式

15:30-16:00 Md. Shariful Islamさん(環境起学専攻2014年修了、Patuakhali Science and Technology University in Bangladesh)

16:00-16:30 佐伯 立さん(地球圏科学専攻2016年修了、東京大学大気海洋研究所)

16:30-17:00 Venus Leopardasさん(生物圏科学専攻2015年修了、Mindanao State University at Naawan in Philippines)

17:00-17:30 藤田 彩華さん(環境物質科学専攻2016年修了、苫小牧工業高等専門学校)

17:30-18:00 山田 安秀さん(環境科学研究科修士課程修了、元内閣官房内閣審議官)

3) 懇親会(北方生物圏フィールド科学センター 生物生産研究農場 ポプラ並木西側収穫庫)

18:30-20:00 ジンギスカン(屋内での開催です)

参加費:学生 1,000円、教職員・一般 5,000円

参加ご希望の方は全員お申し込みが必要です

⇒ www.hokudai.ac.jp/home2017/registration/ で9月26日(火)までにお申し込み下さい。

予約後のキャンセルは環境科学同窓会事務局 home-coming@ees.hokudai.ac.jp へメールにてお知らせ下さい。

皆様のお越しを心よりお待ちしております。

全学のホームカミングデー開催は9月30日(土)です。

詳しくは北大ホームカミングデーHP www.hokudai.ac.jp/home2017/ をご覧下さい。

8/6 (日) 10:00-16:00

事前申し込みは必要ありません。いつでも入場可能です。)

あなたも、環境科学の研究を体験してみませんか?

《北海道大学大学院地球環境科学研究院長 久保川 厚》

衛生環境の向上・安全な水の供給・栄養の改善・医療の進歩などにより人間の寿命は延びてきました。一方で,様々な環境汚染物質が健康を損なうという心配はないでしょうか。環境科学者は,汚染物質の健康に及ぼす影響を調べ,健康を守りながら化学物質を使う仕組みを整えてきました。そのまま残しては健康を損なう化学物質を取り除く方法も開発しています。汚染物質の健康影響を調べているうちに,逆に健康を守る化学物質を見つけるようになりました。このような形で環境科学は皆さんの健康な生活を目指しています。

この公開講座では,化学物質の影響がどのように評価されているか,どのように化学物質が管理されているかを学ぶことで,種々の化学物質に関する情報を理解できることを目指します。特に,放射能のリスク評価・様々な環境要因の次世代影響をとりあげ,汚染物質の除去方法と化学物質のリスク管理を紹介します。さらには,食品成分の効果や,新しい薬の話題を提供します。6人の研究者が最新の研究成果とともにわかりやすく紹介しますので,多くの皆様のご来聴をお待ちしています。

〒060-0810 札幌市北区北10条西5丁目

電話 (011) 706-2204

E-Mail kyomu (at) ees.hokudai.ac.jp

1.仮申込【仮申込書】をダウンロードしてご利用下さい.

2.先着順(定員70名)に本申込みの手続書類を郵送

3.本申込み(受講料の納付を含む)

4.手続き完了

詳細は,別紙「申込方法」を参照願います。

※講義題目をクリックするとテキストが閲覧できます。

概 要:2015年にノーベル生理学・医学賞を受賞した大村智博士は,土壌の微生物から医薬品となる化学物質を発見しました。実は海の中にも医薬品の候補化合物が眠っています。世界中の化学者が海に眠る薬を解き明かしてきた歴史を振り返ります。海の生物が自分の身を守るためにもっている化学物質を,私たちも使わせてもらいます。

概 要:清浄な環境の中で暮らすことによって私たちの健康は維持されています。しかし,残念ながら私達をとりまく環境はしばしば汚染されたり,破壊されたりしています。清浄な環境を保つためには,汚染物質を環境に排出しないようにするとともに,汚染された環境から汚染物を取り除き元の状態に修復することが必要となります。本講義では,汚染された環境から汚染物質を除去するために,主に吸着剤を用いる方法を取り上げ,実際の汚染場所でどのように用いられているのかについて解説します。また,講演者が最近取り組んでいる「容易に回収できる吸着剤」の開発に関する研究について紹介します。

概 要:ワインは健康にいいとか,ブルーベリーは色々な病気の予防に効いているとかいう新聞記事や会社の製品の説明で聞いたことがあるかと思います。食品中のどんな成分がそんな効能を発揮しているのでしょうか。本講義では植物中に含まれているポリフェノール類と呼ばれる分子の構造と基本的な働き,さらに我々に身近な糖尿病や高血圧というような怖い疾病でポリフェノール類がどのように私たちの体の中で予防効果を示しているのかについて紹介します。

概 要:環境要因が健康に与える影響について,新たに発見されたエピジェネティクスと呼ばれる現象との関連を中心に解説します。エピジェネティクスとは,遺伝子配列の変化を伴わず子孫に伝わる遺伝子機能の変化のことです。エピジェネティクスが関わる生命現象は多岐にわたり,生活習慣病など様々な疾患や老化にも関連していることが解ってきました。さらに,環境要因が次世代に及ぼす影響にエピジェネティクな変化が関与している可能性について考察します。

概 要:「化学物質」と聞くとどのような印象をお持ちでしょうか。残念ながら危険・有害といった漠然とした悪い印象をもつ方が多いですが,その一方で化学物質は私たちの生活に欠かせない存在であることも事実です。現在,世界では約10万種類の化学物質が流通していると言われており,それぞれが様々な性質をもっていて,扱い方しだいで便利なものにも恐ろしいものにもなり得ます。本講義では,化学物質と安全に付き合うための基本的な考え方について紹介します。

概 要:放射能の健康被害については多様なリスク情報に溢れています。パニックを煽るようなマスメディアの報道の仕方や専門家のコメントにも問題が多いです。本講義では,放射線被曝の健康被害について他の要因とのリスクの大小の比較を行い,福島の原発事故による健康被害の実際の研究結果はどのように報告されているか概観します。また,使用済核燃料などの高レベル放射性廃棄物の地層処分についての研究の歴史を1980年代から概観します。

講義時間は,毎回18:00〜19:30です。

※ 講師の都合により,講義日が変わる場合があります。

8/7 (日) 10:00-16:00

事前申し込みは必要ありません。いつでも入場可能です。)

あなたも、環境科学の研究を体験してみませんか?

《北海道大学大学院地球環境科学研究院長 久保川 厚》

サステナビリティは持続可能性を意味する英語“Sustainability”の片仮名表記であり,本学でもサステナビリティウィークが毎年開催されています。今日わたしたちが享受している物質的豊かさを今後も保ちつつ,環境に調和した持続可能性に富む社会へと転換してゆくためには,物質や材料を扱う化学の力が必要です。化学と一口に言っても,実際に化学者が取り扱うのは,フラスコの中だけにとどまらず,地球全体からナノ領域まであらゆるスケールでの物質循環・変換であり,将来的に環境浄化やエネルギー問題の解決に資する取り組みへと繋がっています。

この公開講座では,環境にやさしい防汚材料・環境浄化に資する光触媒や触媒,ガスの分離・貯蔵が可能なナノ材料など材料に立脚する話から,解決すべき大気汚染問題や水素エネルギーに基づく社会像など,多岐に亘る内容を取り扱っており,物質材料科学や化学反応計測等の研究に携わる6人の研究者が最新の研究成果をわかりやすく紹介します。多くの皆様のご来聴をお待ちしています。

〒060-0810 札幌市北区北10条西5丁目

電話 (011) 706-2204

E-Mail kyomu (at) ees.hokudai.ac.jp

1.仮申込【仮申込書】をダウンロードしてご利用下さい.

2.先着順(定員70名)に本申込みの手続書類を郵送

3.本申込み(受講料の納付を含む)

4.手続き完了

詳細は,別紙「申込方法」を参照願います。

※講義題目をクリックするとテキストが閲覧できます。

概 要:水素燃料電池自動車(FCV)が発売され,水素社会の到来が期待されています。また,既に家庭用燃料電池(エネファーム)を導入することを考えているご家庭もあるかもしれません。しかし現在,水素は化石燃料を元に作られているものがほとんどで,本当の意味で持続可能な社会を支える技術にはなっていません。本講義では,現在の水素製造技術や燃料電池技術の詳細を紹介し,将来の水素社会に向けた様々な取り組みや先端技術開発についてお話しします。

概 要:フジツボなどの付着生物は海洋に広く分布し,幼生期は浮遊生活を送り,成体へ変態する時に適切な場所を選択して着生します。付着生物の着生は船底,魚網,発電所冷却系などに大きな損害を与えるため,着生防除剤として有機スズ化合物が広く使われてきましたが,海洋汚染のため2008年に使用が禁止されました。海底に棲息している生物にとって他の生物の着生はその個体の死を意味しますので,フジツボなどが嫌う有機化合物(着生阻害物質)を作り,身を守っています。そこで,海洋生物由来の着生阻害物質を利用した「環境にやさしい」着生防除剤の開発を目指した研究が活発に行われています。この講義では私たちの着生阻害物質に関する研究を紹介します。

概 要:多孔性材料とは内部にたくさんの空孔をもつ物質であり,その空孔中に分子をたくさん取り込んだり,特定の分子のみをふるい分けたりすることが可能です。このような物質を使うと,扱いづらいガスを自在にあやつる(貯める,分ける)ことができます。本講義では,多孔性材料を用いたエネルギーガスや温暖化ガスの効率的な貯蔵・分離技術について解説します。

概 要:私たちの快適な暮らしには,清浄な空気と水は欠かせません。公害問題とモータリゼーションに端を発した日本の大気汚染は大きく改善されてきましたが,これは工場や自動車の排気ガスを化学的に浄化しているからです。化学反応による環境の清浄化には,化学反応を促進させる物質“触媒”が大いに活躍しています。本講義では,空気と水を清浄化する触媒技術について紹介します。

概 要:空気中には,人間活動により様々な有機化合物が放出されています。これらは,揮発性有機化合物(Volatile Organic Compounds, VOCs)とよばれ,空気中の化学反応を通して大気環境問題に深く関わっています。例えば,VOCsの酸化反応から生成する粒子状物質は,近年,健康影響が懸念されているPM2.5の主要な割合を占めていることが指摘されています。本講義では,VOCsに起因する大気環境問題を,主に化学の視点から解説します。

概 要:植物の光合成を考えてもわかるように光は生物が生きていくのに不可欠なものですが,太陽からふりそそぐ膨大な量の光は,環境浄化やエネルギー創出にも利用できます。代表例が光触媒反応です。すでに,日常生活のなかにも光触媒の応用製品がふえてきています。たとえば,ガラスや壁の光触媒コーティングや空気清浄機がそうです。これらは,光触媒反応によって屋外では汚れをふせぎ,室内では汚染空気を浄化や抗菌・抗ウイルス作用をしめします。また,光触媒によって水を分解し,燃料となる水素をとりだす研究も行われています。ここでは,これらの光触媒の基礎とその可能性についてやさしく解説します。

講義時間は,毎回18:00〜19:30です。

※ 講師の都合により,講義日が変わる場合があります。

6月3日 (土) – 4日 (日) 10:00 – 16:00

大学院環境科学院の施設公開を行います。

奮ってご参加ください。

いまならどなたでも大学院の研究を体験できます

ホームカミングデー2015

「環境科学院・環境科学同窓会」イベント

☆ 9月25日(金)

1) コース・研究室紹介パネル展示(D101教室):14時〜17時

2)松野賞授賞式および講演会・卒業生による講演会(D201):14時〜17時

1. 松野賞授賞式および受賞者の講演会を行います。

・Chungwan Lim(任 忠完)

2008年9月博士後期課程修了(環境起学専攻)

現所属:Chonnam National University (全南大学, 大韓民国)

・深谷 肇一

2012年3月博士後期課程修了(生物圏科学専攻)

現所属:統計数理研究所 統計思考院

2. 下記の若手卒業生4名をお招きして、大学院時代のこと、就職活動、現在のお仕事などについて、お話しいただきます。

・ 松浦裕志さん: 旭川工業高等専門学校

・ 福田武博さん: 北海道庁

・ 安生浩太さん: 環境省 近畿地方環境事務所

・ 松浦憲政さん: 新都心国際特許事務所

3)懇親会(北大生協北部食堂):18時〜19時半

参加費:教職員・一般: 5,000円

学生: 1,000円

是非、みなさまご参加ください!

参加申込は、「北海道大学ホームカミングデー2015」HP内のhttp://www.hokudai.ac.jp/home2015/registration/

より、お願いいたします。

問合せ先

地球環境科学研究院 統合環境科学部門

露崎史朗 (011-706-2283)

tsuyu@ees.hokudai.ac.jp

日本ベントス学会・日本プランクトン学会主催,地球環境科学研究院・環境科学院が共催する標記シンポジウムが下記により開催されますので,お知らせいたします。

詳細については,別添PDFを参照願います。

日 時: 2015年9月5日(土)10:00〜16:00

会 場: 北海道大学大学院環境科学院D201(札幌市北区北10条西5丁目)

参加費: 無料

8/2 (日) 10:00-16:00

事前申し込みは必要ありません。いつでも入場可能です。

あなたも、環境科学の研究を体験してみませんか?

大学院環境科学院 オープンキャンパス2015

8/2 (日) 10:00-16:00

事前申し込みは必要ありません。いつでも入場可能です。)

あなたも、環境科学の研究を体験してみませんか?

【詳しくはこちら】

《北海道大学大学院地球環境科学研究院長 久保川 厚》

自然豊かな大地と言われる北海道でさえ,多くの市民にとって野生の生き物に直接触れる機会は数多くありません。ましてや,彼らの一生や環境変化にともなう彼らの変化なぞ,知る由もないことでしょう。しかし,彼らは微妙な環境条件の変化にさえ反応して生き様から姿形までをも変えています。雪解け時期の早さや耕作地の増大,外来種の侵入から津波の影響まで,環境は千変万化の存在だからです。

このような生き物の変化は,多くの市民にとっては,つぶさに調べなければ気づかないような代物です。この公開講座では,北海道を象徴する生き物たちの最近について,日頃から野生生物研究に携わる6人の研究者たちが最新の研究成果をわかりやすく紹介します。多くの皆様の御来聴をお待ちしています。

〒060-0810 札幌市北区北10条西5丁目

電話 (011) 706-2204

E-Mail gakujutu (at) ees.hokudai.ac.jp

1.仮申込【仮申込書】をダウンロードしてご利用下さい.

2.先着順(定員70名)に本申込みの手続書類を郵送

3.本申込み(受講料の納付を含む)

4.手続き完了

詳細は,別紙「申込方法」を参照願います。

※講義題目をクリックするとテキストが閲覧できます。

概 要:本講義では北海道の魚達の謎に満ちた興味深い生態をお話しします。例えばオスとメスで協力して石を運び,巣作りするヤツメウナギ。雌雄共に巣作りする魚類はほとんど知られていません。また,世界でほとんど例がない海に降りるコイ科魚類ウグイ。北海道では完全に雑魚扱いですが,その生態は謎に満ち溢れています。今回は図鑑や教科書には載っていない最新の研究例を紹介し,不思議な生態について一緒に考えてみましょう。

概 要:自然豊かな北海道にはアカネズミなど多くの小型の哺乳類が生きています。彼らは氷河-間氷期サイクルを含む太古からの環境変動の中でどのように生き抜いてきたのでしょうか。そもそも大陸や本州からいつ頃渡来してきたのでしょうか。また時として,黄色いクロテンや白いヤチネズミといった変異個体もみられますが,どのような進化的意味があるのでしょうか。本講義では,遺伝子の配列の比較に基づき生物の進化の歴史を推察するという手法について紹介するとともに,北海道の小さな哺乳類の環境適応の歴史をひも解いていきたいと思います。

概 要:磯浜の干潮時に干出する部分である岩礁潮間帯には,様々な海藻や底生動物(たとえば貝類やフジツボ)が生息しています。東日本大震災では津波が東北の人々の暮らしに甚大な被害を及ぼしましたが,岩礁潮間帯の生物たちの暮らしはどのような影響を受け,その後どのように変化・回復してきたのでしょうか?本講義では,これらの生物の個体数への津波の影響を低気圧時の激浪の影響と比較した結果を紹介し,続いて地震に伴って生じた海岸の沈降が生物の数と分布に及ぼした影響について説明します。

概 要:「我国に生息する4種類の太平洋サケ(カラフトマス・シロザケ・ベニザケ・サクラマス)は,稚幼魚が生まれた川(母川)のニオイを記銘して降海し,大海原を数年間索餌回遊して成長し,親魚は記銘したニオイを頼りに母川に回帰し,繁殖して子孫を残したあと死亡します。ふ化場から放流されふ化場に回帰するシロザケを主な材料として行っている,ベーリング海から北海道までの回遊行動,稚魚の降河回遊時と親魚の遡河回遊時の神経内分泌ホルモンおよび脳内記憶分子の動態,母川水のニオイ成分の分析などに関する最新の研究成果を紹介します。

概 要:エゾサンショウウオとエゾアカガエルは春先に池で産卵し,幼生(オタマ)の時期を池の中で過ごします。池を悠々と泳ぐ幼生たちは一見すると平和に暮らしているように思われますが,実はそこは恐怖の世界,エゾサンショウウオは生まれて間もなく激しく共食いし,時にはカエルのオタマを食ってしまいますし,ヤゴやゲンゴロウなどの肉食者も両生類を襲います。本講演では池の生態系が「食う-食われるの関係」によっていかに支配されているのか,また恐怖の世界を生き抜くために両生類幼生たちがどんな手段を講じているのかをお話しします。

概 要:高山生態系は寒冷気候に適応した生物群で構成されており,地球温暖化に対して大変脆弱です。豊富な積雪によって特徴づけられる高山生態系では,様々な高山植物が短い夏の間に次々と花を咲かせていきます。高山植物群落の開花パターンは,花を利用する昆虫の生活とも深く関わっています。気温上昇や雪解け時期の早まりは高山生態系のバランスを変化させ,急速な植生変化や生物多様性の減少を引き起こす可能性があります。本講座では,北海道大雪山系を中心とした高山生態系の仕組みと,現在進行している生態系変動について紹介します。

講義時間は,毎回18:00〜19:30です。

※ 講師の都合により,講義日が変わる場合があります。

2015年6月6日(土)および7日(日)に大学院環境科学院の施設公開を行います。

奮ってご参加ください。

知っておきたい環境科学

いまならどなたでも大学院の研究を体験できます

6月6日(土) 7日(日)

北大祭期間中 10:00-16:00

詳しくは【こちら】

北大祭学院企画

2015年日程

6月6日 (土)ー7日 (日) 10:00 – 16:00

大学院環境科学院の施設公開を行います。

奮ってご参加ください。

いまならどなたでも大学院の研究を体験できます

ホームカミングデー2014

「環境科学院・環境科学同窓会」イベント

☆ 9月26日(金)

1) コース・研究室紹介パネル展示(D101教室):14時〜17時

2)卒業生による講演会(D201):15時〜17時

下記の若手卒業生4名をお招きして、大学院時代のこと、就職活動、現在のお仕事などについて、お話しいただきます。

・ 出村沙代さん: 北大CoSTEP 博士研究員

・ 村中里衣さん: (株)ウェザーニューズ

・ 三好晃治さん: 北海道立総合研究機構 水産研究本部

・ 道見康弘さん: 鳥取大学学院工学研究科

3)懇親会(ニコラスハウス:百年記念会館):18時〜19時半

参加費:教職員・一般 4,000円

学生 1,000円

是非、みなさまご参加ください!

参加申込は、「北海道大学ホームカミングデー2014」HP内のhttp://www.hokudai.ac.jp/home2014/registration/

より、お願いいたします。

問合せ先

地球環境科学研究院 物質機能科学部門

坂入信夫 (011-706-2257)

nsaka@ees.hokudai.ac.jp

日時: 8月3日 (日) 10時-16時

場所: 札幌市北10条西5丁目

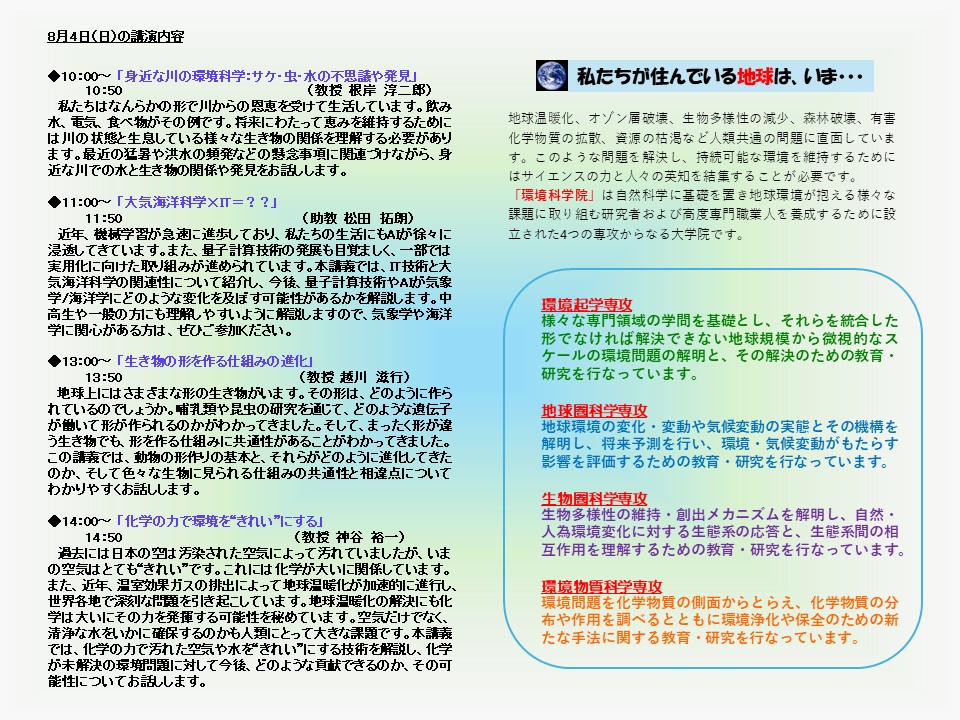

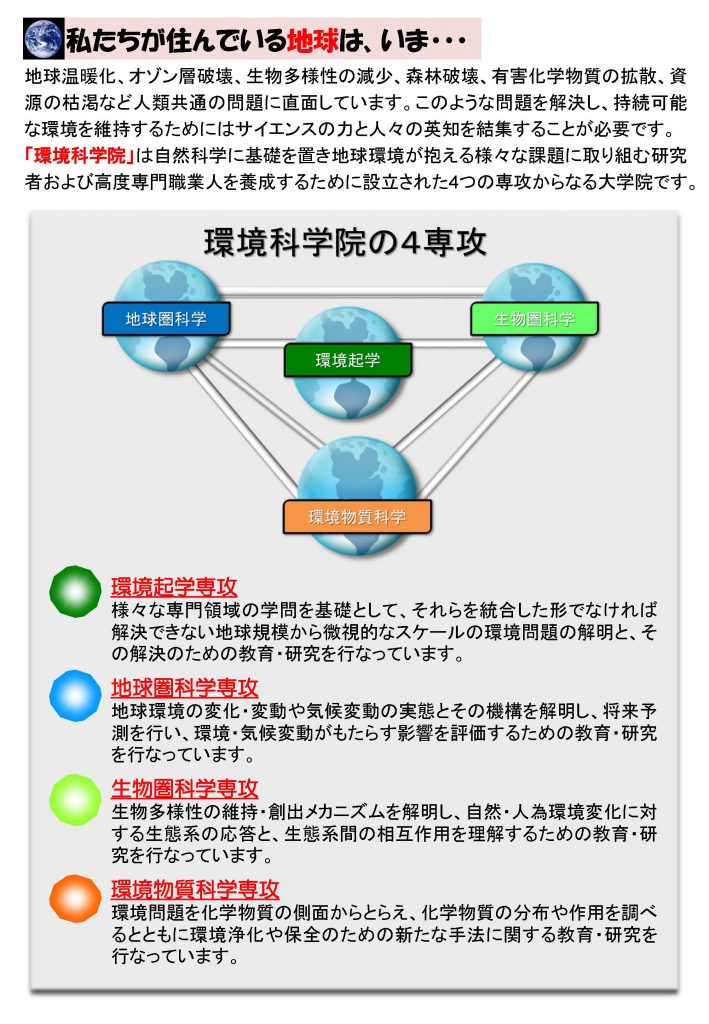

地球温暖化、オゾン層破壊、生物多様性の減少、森林破壊、有害化学物質の拡散、資源の枯渇など人類共通の問題に直面しています。このような問題を解決し、持続可能な環境を維持するためにはサイエンスの力と人々の英知を結集することが必要です。

「環境科学院」は自然科学に基礎を置き地球環境が抱える様々な課題に取り組む研究者および高度専門職業人を養成するために設立された4つの専攻からなる大学院です。

《北海道大学大学院地球環境科学研究院長 久保川 厚》

産業革命以前と比較して1℃という世界平均気温の上昇を実感するのは困難ですが、昨年夏の41.0℃という国内観測史上最高気温やフィリピンを直撃した最大瞬間風速90m/sという猛烈台風は、顕在化しつつある地球温暖化の一側面なのかも知れません。近年の地球温暖化が人間活動に起因するという認識は研究者の大多数に共有されていますが、これを否定する書籍が書店で目を引くのも事実です。通説を批判的に検証しようという態度は科学の進歩に不可欠ですが、温暖化対策の実施には社会的合意形成が必要です。そうした要請に応えるべく科学的知見の集大成を目指して設立された国際的枠組みが気候変動に関する政府間パネル(IPCC)で、今年はその第5次評価報告書(AR5)が公表される年に当たります。本公開講座ではAR5執筆者を含む6人の講師がその概要を分かりやすく説明します。多くの皆様の御来聴をお待ちしています。

〒060-0810 札幌市北区北10条西5丁目

電話 (011) 706-2204

E-Mail gakujutu (at) ees.hokudai.ac.jp

1.仮申込【仮申込書】をダウンロードしてご利用下さい.

2.先着順(定員70名)に本申込みの手続書類を郵送

3.本申込み(受講料の納付を含む)

4.手続き完了

詳細は,別紙「申込方法」を参照願います。

※講義題目をクリックするとテキストが閲覧できます。

概 要:地球温暖化を理解する第一歩として、地球表面の温度が決まるメカニズムを理解します。続いて、気候変動を引き起こす各種要因とその影響の大きさについて、AR5第1作業部会の示した科学的根拠に基づいて概要を説明します。最後に、第2回以降の講義のトピックスについて紹介するとともに、ヒートアイランド現象やオゾン層破壊との混同など、しばしば見られる誤解の解消も目指します。

概 要:人間活動に伴うCO2排出量の約半分が陸上生態系や海洋に吸収されます。だから、まず半分にすれば、大気中に残る量、すなわち、大気中CO2濃度の増加が抑えられます。2007年G8サミットでの2050年半減に向けた宣言は画期的なものでした。やがて陸上生態系も海洋の吸収量も、新たな気候のもとで落ち着いていくので、100年以上にわたって気候状態を安定化させていくためには今世紀末に向けて更なる削減が必要です。どの程度削減したらどうなるかを考えていきましょう。

概 要:海といえば、寄せては返す浜辺の波や潮の満ち干といった日常的な変動や、津波のような突然の大変動をイメージすることはあっても、それらを除けば、ほとんど永遠に変わらないものだと思ってはいませんか?しかしながら、ここ数十年来、地球が余分に蓄えてきた熱エネルギーのほとんどを引き受けているのは、実は海なのです。海は暖まっています。海が暖まれば極地の氷を融かします。海水位が上がります。変わりゆく海の姿に迫ります。

概 要:「今世紀末、気温4.8度・海面82センチ上昇」、こんな見出しが昨年9月新聞を賑わせました。これらの数字は人間の生活や安全、生態系や生物多様性に深刻な影響を与えうる大きさです。こうした値はどこから来て、どんな意味を持つのでしょうか。将来予測は、コンピュータの中に仮想の地球を作って計算することによって行いますが、この仮想地球のことを「気候モデル」と呼んでいます。気候モデルとはいったいどんなもので、信用してもよいのでしょうか。気候モデルを使った将来予測の世界を紹介します。

概 要:日々の天気や季節の移り変わりは我々の生活に様々な影響をもたらします。地球温暖化はこのような身近な気候をどのように変化させるのでしょうか。本講義では、日本や北海道の気候に着目して、観測データが明らかにした過去の気候変化と、その要因を議論します。さらに、最新の気候モデルが予測する北海道の将来気候を紹介し、気候変動が北海道社会に対して与える影響を様々な視点から考察します。

概 要:国際的な温室効果ガス削減の取り組みは思うように進んでいません。そこで最近、人為的・意図的に気候システムを大幅改変し、温暖化を軽減しようとする様々な技術が提案されており、総称してジオエンジニアリング(気候工学)と呼ばれています。IPCC AR5ではそのいくつかについて、はじめて評価がなされました。本講義では、気候工学の研究を真剣に考える人達の動機、提案されている主だった手法の詳細、および、科学的・技術的・倫理的・社会的・法的問題について議論します。

講義時間は,毎回18:00〜19:30です。

※ 講師の都合により,講義日が変わる場合があります。

6月7日 (土)ー8日 (日) 10:00 – 16:00

大学で行っている実験や研究を触って・見て、体験できます。

気候変動に関する政府間パネル(IPCC) 公開シンポジウム

「地球温暖化問題について考えよう!最新の科学と温室効果ガス排出量監視の取りくみ」

今秋、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)から第5次評価報告書(第1作業部会)及び、温室効果ガス算定論に関する二つの方法論報告書が発表されました。また、来年3月には横浜でIPCCの第38回総会が開催され、第5次評価報告書(第2作業部会)の報告書が承認される予定となっています。そこで、関係者が一堂に会して地球温暖化問題について考えるシンポジウムを開催します(主催:IPCC、共催:環境省、北海道大学持続可能な低炭素社会づくりプロジェクト、 北海道大学大学院地球環境科学研究院、ほか)。前半にIPCCの活動及び、気候変動に関する最新の知見を、後半には地球温暖化問題への国際的な取り組みとIPCCの関わりについて議論します。皆様のご参加をお待ちしています。

記

日時: 平成25年12月10日(火) 13:00-17:20 (12:00- 受付)

会場: 京王プラザホテル札幌 (札幌市中央区北5条西7丁目2-1)

言語: 日本語・英語(同時通訳)

主催: 気候変動に関する政府間パネル(IPCC)

共催: 環境省、北海道大学持続可能な低炭素社会づくりプロジェクト、

北海道大学大学院地球環境科学研究院、(公財)地球環境戦略研究機関(IGES)

後援: 北海道、札幌市

定員: 150名

参加申込: 事前申込制, 参加ご希望の方は、以下のHPのオンラインフォームよりお申込みください。

https://form.iges.or.jp/webapp/form/11205_zoq_214/index.do

または、氏名、所属、住所、連絡先を明記の上

ipcc-sapporo (at) iges.or.jpへ申し込みください。

申込完了後、ご登録いただいたメールアドレス宛に

【受講票】が自動送信されます。

【受講票】が届かない場合は、ipcc-sapporo (at) iges.or.jpへご連絡ください。

申込み締切: 2013年11月29日 (定員に達した時点で締め切りとさせていただきます。)

詳細:【別添】のとおりです

8/29(木)午後にサステイナビリティサイエンスに関する北海道大学―国連大学のジョイントセッション(14:45-16:15)及び国連大学学長の特別講演会(「国連安全保障理事会 その前途は?」、16:30-17:30)がW103教室で開催予定ですので、奮ってご参加ください。

詳細は、以下のHP及び添付ファイルを参照ください。

http://www.hokudai.ac.jp/events/2013/08/post-181.html

百田恵理子(Eriko Momota)

〒060-0809 札幌市北区北9条西8丁目

北海道大学

サステイナビリティ学教育研究センター

日時: 8月4日 (日) 10時-16時

場所: 札幌市北10条西5丁目

地球温暖化、オゾン層破壊、生物多様性の減少、森林破壊、有害化学物質の拡散、資源の枯渇など人類共通の問題に直面しています。このような問題を解決し、持続可能な環境を維持するためにはサイエンスの力と人々の英知を結集することが必要です。

「環境科学院」は自然科学に基礎を置き地球環境が抱える様々な課題に取り組む研究者および高度専門職業人を養成するために設立された4つの専攻からなる大学院です。

《北海道大学大学院地球環境科学研究院長 嶋津克明》

北海道では,将来の巨大地震の発生により,大きな災害の発生が想定されています。2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震とそれに伴う津波の災害は,決して道民の皆さんにとっても他人事ではありません。本公開講座では,津波災害の状況,大気中・海洋中の放射性物質の拡散の現状,土壌汚染の現状などについて,皆さんが普段あまり見ることのできないデータを多用しながら,東北地方太平洋沖地震とそれに伴う津波がもたらした影響について議論します。さらに,津波に対する観光・地域開発の考え方,原発との付き合い方,津波避難のあり方,土壌の除染方法など,皆さんが東北地方太平洋沖地震・津波から学ぶべきことについても取り上げます。本公開講座は,地球環境科学研究院を中心としたさまざまな分野の教員が,6回シリーズで開講します。御来聴をお待ちしています。

〒060-0810 札幌市北区北10条西5丁目

電話 (011) 706-2204

E-Mail gakujutu (at) ees.hokudai.ac.jp

1.仮申込【仮申込書】をダウンロードしてご利用下さい.

2.先着順(定員70名)に本申込みの手続書類を郵送

3.本申込み(受講料の納付を含む)

4.手続き完了

詳細は,別紙「申込方法」を参照願います。

概 要:地震ならびにその後の津波が与えた観光産業への被害状況について,甚大な被害を受けた地域から地形の効果によって大きな被害を免れた松島まで,現地での写真を使って紹介し,被災地がもっている観光開発のポテンシャル,観光と環境教育・防災教育・地学教育,観光の進むべき道などについて議論します。さらに,東北地方太平洋沖地震から北海道の沿岸部の観光地が学ぶべき視点について述べます。

概 要:福島第一原発事故から2年以上が過ぎました。新聞やテレビではほとんど報道がありませんが,事故はまだ収束するめどさえたっていない,というのが現実ではないかと思います。そうした現状を把握しながら,泊原発にどのような危険があるのかを,活断層との関連でお話したいと思います。日本の食糧基地であり,私たちの暮らす北海道を安全な地域にするためにはどうすればいいのか,そのための課題についても,みんなで考えたいと思います。

概 要:デジタル地図や空中写真,さらに講演者が被災地域で撮影したビデオや写真を使って東日本大震災の被災状況を解説します。さらに,昨年発表された北海道太平洋沿岸の津波想定を用いて,沿岸自治体における住民避難の現状と問題点をお話しします。最後に,東日本大震災後の宮城県で策定された避難計画と,北海道釧路市などで策定されつつある避難計画とを比較し,積雪寒冷地の避難計画に関する課題について論じます。

概 要:東北地方太平洋沖地震超巨大津波はまさに想定外の破壊的な浸水,遡上をもたらしました。このような超巨大津波は,過去数千年の履歴の中で理解してこそ,自然の真実に迫ることができます。3.11津波痕跡を可能な限りつぶさに観察,記録するとともに,過去の津波の痕跡(津波堆積物)の理解が肝要なこと,過去の超巨大津波の履歴およびそれらの意味することなどについて,津波の地層の調査方法の工夫を織り交ぜながら検討します。

概 要:福島第一原子力発電所の事故によって放出された放射性物質により,広い地域の土壌の汚染が生じています。土壌からの放射能の影響を避けるために,様々な除染法が提案されていますが,いまだ効果的な除染法は確立されていません。本講義では,放射性物質による土壌の汚染状況や現在実施されている除染法について説明するとともに,土壌から放射性物質を取り除く土壌修復技術の幾つかについて紹介し,土壌の修復が可能か考えてみます。

概 要:福島第一原発事故により環境へ放出された放射性物質が,大気を通してどのように広がったのか,また,海洋を通してどのように広がっていったのか/広がっていくのかについて,観測や数値計算の結果を紹介するとともに,議論します。また,福島県周辺に残留する放射性物質の今後についても紹介し,北海道・日本に暮らす我々がどのようにこの問題に向き合うべきかについて議論します。

講義時間は,毎回18:30〜20:00です。

※ 講師の都合により,講義日が変わる場合があります。

6月8日 (土)ー9日 (日) 10:00 – 16:00

大学で行っている実験や研究を触って・見て、体験できます。

環境科学の研究者や学生の素顔にせまる新企画です

日時: 8月5日 (日) 10時-16時

場所: 札幌市北10条西5丁目

地球温暖化、オゾン層破壊、生物多様性の減少、森林破壊、有害化学物質の拡散、資源の枯渇など人類共通の問題に直面しています。このような問題を解決し、持続可能な環境を維持するためにはサイエンスの力と人々の英知を結集することが必要です。

「環境科学院」は自然科学に基礎を置き地球環境が抱える様々な課題に取り組む研究者および高度専門職業人を養成するために設立された4つの専攻からなる大学院です。

《北海道大学大学院地球環境科学研究院長 嶋津克明》

「化学」というと環境汚染や温暖化ガスといった負のイメージが先にたつかもしれません。しかし私達が今日享受している物質的豊かさは,人類が「化学」を使いこなすことで獲得してきたものです。したがって環境に調和したサステイナブルな社会を作っていくためには,物質を扱う化学の力がどうしても必要となります。例えば,植物は再生可能な太陽光エネルギーを利用した光合成という素晴らしいプロセスを完成させていますが,これを化学の力で人工的に模倣することで,エネルギー問題の解決に貢献しうる光触媒が完成されつつあります。有用な天然物質の探索やバイオマスの有効利用,ゼロエミッションプロセスや環境修復材料の開発も進められています。こうした「地球にやさしいくらし」を実現するための技術に加えて,本公開講座では,オゾン層問題や環境分析といった「地球の健康診断」をするための手法についても取り上げます。御来聴をお待ちしています。

〒060-0810 札幌市北区北10条西5丁目

電話 (011) 706-2204

E-Mail gakujutu (at) ees.hokudai.ac.jp

1.仮申込【仮申込書】をダウンロードしてご利用下さい.

2.先着順(定員70名)に本申込みの手続書類を郵送

3.本申込み(受講料の納付を含む)

4.手続き完了

詳細は,別紙「申込方法」を参照願います。

概 要:光合成を考えてもわかるように光は生物が生きていくのに不可欠なものですが,太陽からふりそそぐ膨大な量の光は環境浄化やエネルギー創出にも利用できます。代表例が光触媒反応です。すでに,日常生活のなかにも光触媒の応用製品がふえてきています。たとえば,ガラスや壁の光触媒コーティングや空気清浄機がそうです。これらは,光触媒反応によって屋外では汚れをふせぎ,室内では汚染空気を浄化や抗菌・抗ウイルス作用をしめします。また,光触媒によって水を分解し,燃料である水素をとりだす研究も行われています。ここでは,これらの光触媒の可能性についてやさしく解説します。

概 要:富栄養化した海や湖で大発生する赤潮やアオコや船に付いて世界中を旅をするフジツボやイガイは厄介者である。この厄介者を防ぐ化学技術と逆にその化学物質を利用する研究を紹介する。

概 要:私たちは今,地球温暖化,資源・エネルギーの枯渇,地球規模の化学物質汚染,オゾンホールによる紫外線増加,海の富栄養化といった人類共通の問題に直面しています。このような環境問題は古くから知られており,およそ100年前に活躍した宮沢賢治の童話にも様々な環境問題が登場します。「やまなし」では食物連鎖,「グスコーブドリの伝記」では冷害と炭酸ガスと温暖化 ,「狼森と笊森,盗森」では農地開発などが取り上げられています。今回はこのような童話を題材に生態系での物質循環,化学物質汚染,バイオ燃料など生体物質科学に関連した環境問題を紹介したいと思います。

概 要」オゾンはオゾン層として太陽紫外線から地上の生命を守るはたらきをしていますが,地表付近のオゾンは人体,植物にとって有害な大気汚染物質の一つです。また,二酸化炭素と同様に温室効果ガスであり,オゾン濃度の変化は気候にも影響すると考えられています。一方,大気エアロゾルとは,大気中に浮遊する液体,固体の粒子状物質のことで,やはり人体,植物,気候への影響が指摘されています。本講義では,オゾンと大気エアロゾルの生成と反応,環境への影響について,主に化学の視点から解説します。

概 要:私たちが快適に暮らすために,清浄な空気と水は欠かせません。日本の大気汚染は大きく改善されてきましたが,これは工場や自動車の排気ガスを化学的に浄化しているからです。化学反応による環境の清浄化には,化学反応を促進させる物質“触媒”が大いに活躍しています。本講義では,空気と水を清浄化する触媒技術について紹介します。また関連した話題として,化石資源の有効的な利用方法についても解説します。

概 要:私たちの周りの土や水には様々な化学物質が溶けています。それらはカルシウムなどの必要な金属イオンであったり,有害な物質であったりします。この濃度を測るためには,普通には大がかりな機械が必要ですが,特定の金属イオンと反応して色が変わる試薬を使うと簡単な機械で濃度を調べることが出来ます。このような目的に使われる試薬の開発の研究を紹介します。

講義時間は,毎回18:30~20:00です。

※ 講師の都合により,講義日が変わる場合があります。

6月9日 (土)・10日 (日) 11:00 – 16:00

本学院の研究者や大学院生が取り組んでいる研究についてわかりやすくお話しいたします。

大学で行っている実験や研究を触って・見て、体験できます。デモンストレ-ションとパネル展示もあります。

開催時間: 6月9日 (土) 11:00-16:00 ·10日 (日) 11:00-16:00

パブリックフォーラム:

ヒマラヤからみた温暖化−氷河の変動と災害

日時 2011年11月6日(日)13:00〜15:30

会場 北海道大学学術交流会館 講堂

参加費 無料(申込不要)

主催 地球環境科学研究院

共催 トリブバン大学,全球陸域プロジェクト(GLP)札幌拠点オフィス,IFES-GCOE国際プロジェクト推進室

[color=006699]※英語・日本語逐次通訳があります

※中学生,高校生,一般の方 どなたでも歓迎![/color]

ヒマラヤの氷河はどれくらい融けているのか?

氷河が融けることで生じると言われている氷河湖決壊洪水は,

ヒマラヤに住む人々や世界中から集まるトレッカーに対して

どのような影響を与えているのか?

氷河湖決壊洪水の発生の可能性は,どれくらい大きいのか?

ネパール・トリブバン大学と北海道大学の先生がわかりやすくお話しします。

話題提供者

[color=006699]◆[/color]ナレンドラ・ラジ・カナール(トリブバン大学地理学教室・教授)

[color=006699]◆[/color]渡辺悌二(北海道大学地球環境科学研究院・教授)

来る9月17日 市民講演会「環境と宇宙の地球化学」を開催いたします.中学生以上

を対象にしています.入場無料です.興味ある方はぜひお出でください.

日本地球化学会市民講演会「環境と宇宙の地球化学」

日時: 平成23年9月17日(土)13:00〜15:00

場所: 北海道大学 大学院地球環境科学研究院大講堂D-201室(札幌市北区北10条西5丁目)

参加: 無料

日本地球化学会年会(平成23年9月14〜16日)を北海道大学で開催する事に合わせて,地球化学が大きな貢献をしている最近の二つの話題について一般向け講演会を開催します.

13:00〜13:10 開会挨拶

南川 雅男

13:10〜14:00 「地球温暖化の歴史と未来」

大場 忠道 北海道大学・大学院地球環境科学研究院・名誉教授

近年、大気中の炭酸ガス等の増加で気温が上昇していると言われるが、本当だろうか?どうして温暖化するのか?自然現象に因るのでは?過去の気候変化は?温暖化の影響と21世紀の気温は? など、様々な疑問について考えてみよう。

14:00〜14:15 休憩

14:15〜15:05 「惑星探査機「はやぶさ」によりわかりつつある新しい太陽系像」

圦本 尚義 北海道大学・大学院理学研究院・教授

「はやぶさ」が戻ってきて1年を過ぎた。持ち帰ったサンプル分析も進んでいる。イトカワは何でできているのか? 何がわかってきたのか? 最新の成果を解説したい。

ウエブページはこちらです.

http://www.wdc-jp.biz/geochem/2011/public.html

日時: 7月31日 (日) 10時-16時

場所: 札幌市北10条西5丁目

地球温暖化、環境ホルモン、オゾンホールによる紫外線増加、広域大気汚染と酸性雨、海の富栄養化、さらに水資源枯渇といっ た人類共通の問題に直面しています。これらの問題の解明と解決には、生態系とそれを育む地球系、さらにその間の相互作用を理解することが鍵となります。

「環境科学院」は、これらの重要かつ緊急の課題に取り組む研究者、および高度専門職業人を養成するために設立された 『4つの専攻』 からなる大学院です。

平成23年度公開講座 生物の環境への適応 を開講します.

【公開講座要領】

開講時期 平成23年8月23日(火)〜9月27日(火)(毎週火曜日)

実施場所 北海道大学大学院地球環境科学研究院(札幌市北区北10条西5丁目)

受講資格 満18歳以上の方であればどなたでも受講できます。(学歴不問)

定 員 先着50名

受 講 料 3,500円(既納の受講料はお返しできません。)

修了証書 全6回の開講のうち,4回以上受講した方には、最終講義終了時に修了証書を交付します。

主 催 北海道大学大学院地球環境科学研究院

後 援 札幌市教育委員会

【申込要領】

申込期間 平成23年7月15日(金) – 7月25日(月)【必着】

申込先 北海道大学環境科学事務部 (学術助成担当)

〒060-0810 札幌市北区北10条西5丁目

電話 (011) 706-2204

E-Mail gakujutu (at) ees.hokudai.ac.jp

【申込手続】 申し込みは,下記の手順を全て行うことで完了します。

1.仮申込【仮申込書】をダウンロードしてご利用下さい.

2.先着順(定員70名)に本申込みの手続書類を郵送

3.本申込み(受講料の納付を含む)

4.手続き完了

今回から申込手続方法が変更となりましたのでご留意願います。

詳細は,別紙「申込方法」ならびに下記をご覧下さい.

《北海道大学大学院地球環境科学研究院長 嶋津克明》

昨年名古屋で開催された生物多様性条約締結国会議(COP10)は記憶に新しいところですが,地球上に生活する私たちは,その自然環境に依存しつつ,環境に大きな改変を加え続けてきました。将来にわたる生物資源や自然(生態系)の果たす役割を理解するために,多様な生物の生活をしっかり理解することは重要です。今回の公開講座では,このような視点のもと,多様な生物とそれらの果たす役割によって成り立っている自然(生態系)を,環境への適応という観点から解説いたします。また,長い進化の過程で生物が獲得してきた特性と急激な環境改変に対する応答に注目して,持続的な環境保全についても論じます。公開講座に参加され,私たちの地球環境をどのように守ればよいのか,一緒にお考えください。

〒060-0810 札幌市北区北10条西5丁目

電話 (011) 706-2204

E-Mail gakujutu (at) ees.hokudai.ac.jp

1.仮申込【仮申込書】をダウンロードしてご利用下さい.

2.先着順(定員70名)に本申込みの手続書類を郵送

3.本申込み(受講料の納付を含む)

4.手続き完了

今回から申込手続方法が変更となりましたのでご留意願います。

詳細は,別紙「申込方法」を参照願います。

概 要:様々な生物の持つ遺伝情報を比較すると,地球上の全生物は共通の祖先から起源したことが分かる。しかも,遺伝子に起こる突然変異には適応に有利なものはほとんどない。それでは,これ程多様な生物はどのように生み出されてきたのだろうか。最近明らかとなってきた生物多様化のメカニズムについて解説する。

概 要:林床植物を題材に,多様な生育環境に適応し,進化してきた植物たちの生きる実態(生活史)を解説するとともに,未来へと続く自然環境の保全における生活史研究の重要性を紹介する。

概 要:森林を形作る樹木は,お互いに,より有効に光や土の中の養分を獲得しようと競い合うことで,分化・共存して巨大な生物炭素蓄積を持つ生態系を形作ってきた。人間社会の持続性の鍵をも担っている森林の果たす役割について,紹介する。

概 要:北国に棲む哺乳類,鳥類,魚類,昆虫類がどのように冬を過ごしているか,特にどのように低温に対処しているかについて,そのメカニズムを中心に紹介する。

概 要:植物の光合成産物による根圏細菌の活性化(汚染物質分解促進)作用と根圏細菌による植物の成長促進作用が同時に進行する様子を紹介する。

概 要:近年動物や植物といった生き物の生活や個体数の変化をコンピューターシミュレーションで予測するという試みがよく行われている。その舞台裏について解説を加え,コンピューターの中の生命がどのように作られ,どのような役割を果たしているのかを伝えたい。

講義時間は,毎回18:30〜20:00です。

※ 講師の都合により,講義日が変わる場合があります。

本学院の研究者や大学院生が取り組んでいる研究についてわかりやすくお話しいたします。

開催時間: 6月4日 (土) 13:00-15:00 · 5日 (日) 13:00-15:00

大学で行っている実験や研究を触って・見て、体験できます。デモンストレ-ションとパネル展示もあります。

開催時間: 6月4日 (土) 11:00-17:00 · 5日 (日) 11:00-16:00

オープンキャンパス写真展

https://www.ees.hokudai.ac.jp/ees/wp-content/uploads/2022/06/2010_OC_photo.pdf

《北海道大学大学院地球環境科学研究院長 南 川 雅 男》

わが国でもっとも豊かな自然を誇る北海道には毎年、国内、海外から大勢の観光客が訪れ、その野生的な自然に満足し、知床や大雪の自然はまさしく世界の資産であり、人類の資産であることを実感するのです。しかし、このように貴重な自然環境も永遠不滅ではありません。気候の温暖化や、ますます激しくなる人の活動は、この自然にすでに大きな影響をもたらしていることも知るべきなのです。今回の公開講座では、北海道の自然を注意深く観察してきた研究者のレポートから、この貴重な自然がいかに壊れやすいか、すでにどのような変化が起こっているのかを知ることがテーマです。サケや高山植物など代表的な生物種や、川や海岸ですらも不変ということはないことを知らされます。さらに大勢の観光客が訪れる国立公園では、登山道が周辺の環境を侵食するという皮肉な結果を知らされるでしょう。こうした現実を見つめて、貴重な資産をどのように守ればよいのか、一緒に考えてみましょう。

概 要:北海道の代表的生物であるサケ科魚類。見事なまでの美しいプロポーションに大きな体。清らかな流れに棲息し、味は絶品。何千キロも海を回遊するにもかかわらず、産まれた川に戻ってくる謎めいた生態。私もそんな魅力に取り憑かれて、北海道、さらには北欧、北米まで回遊しました。フィールド調査を続けるうちに、その興味深い生態がどんどん明らかになってきましたが、同時に、近年の環境改変による悪影響も強く実感します。本講演ではその魅力と苦境をお話したいと思います。

概 要:大雪山系は高緯度地域に位置しているうえに、森林限界を超える標高に台地が広がる地形要因のため、我が国最大規模の高山生態系が発達している。多様な高山植生は、豊富な積雪と地形要因が作り出す、融雪時期の違いによって作られている。近年の温暖気候により、雪解け時期は早期化の傾向があり、それに対応して高山植生が急速に衰退している事実が明らかにされた。多様な積雪環境により維持されてきた高山生態系の仕組みと、地球温暖化の影響について紹介します。

概 要:サロベツ湿原は、原生花園とも呼ばれるように、様々な植物が生育している。また、ラムサール条約に登録され、水鳥保護上も貴重な湿原である。しかし、世界の至るところで、主に人為により湿原は減少の一途を辿っており、地球温暖化が、その減少に追い討ちをかけている。ここでは、サロベツ湿原の中でも大規模な撹乱を受けた泥炭採掘跡地の遷移過程を、水、埋土種子、リター、定着促進効果、絶滅危惧種というキーワードでまとめ、保全と復元について考えたい。

概 要:大雪山の高山帯には登山道が張り巡らされていて,その荒廃の進行のようすが過去20年にわたって調査されている。大雪山は,世界の山岳地域の中でも最も登山道荒廃が進んだ地域の一つで,危機的状況にあるといえる。最近は,こうした危機的状況への対策が少しずつ進められるようになってきてはいるものの,問題解決への道のりははるか遠いと言わざるを得ない。この講義では,まず荒廃の危機的状況について述べ,そのうえで荒廃に対する対策を紹介します。

概 要:近年、アムール川流域が、オホーツク海や北部北太平洋親潮域の巨大な魚付林になっている可能性が浮かび上がってきました。アムール川からもたらされる溶存鉄が海の生き物をどう育んでいるか、また流域における人為的な土地改変が陸面からの溶存鉄流出にどう影響するか。そして地球温暖化の影響は?日中露の三カ国が国境を越え、また陸と海の境界を越え、この壮大な環境システムの保全についてどう取り組むか。北海道の海、オホーツク海で起こっているダイナミックな問題を紹介します。

概 要:北海道の海岸線や河床に異常・異様な変化が発生していると聞いたことがありますか?海浜の砂や石,河床の礫は,時々刻々水流とともに運搬・移動している.”浜の真砂がつきてしまったら・・・・”何が起きるでしょうか?人工構造物(港湾突堤,砂防ダムなど)を設置すると海浜や河床に急激な侵食・堆積が生じることが多い.工学的に対処療法を施しても,自然は”自然のシステム”として応答し,人間のコントロールを受け付けません.このような現象を紹介し,異常な海岸浸食や河床低下に関わる”自然のシステム”を考えます。

講義時間は,毎回18:30〜20:00です。

日時: 8月1日 (日) 10時-16時

場所: 札幌市北10条西5丁目

オープンキャンパスでは、地球温暖化、オゾン層破壊、生物多様性、環境のためのナノマテリアル、環境浄化、低炭素社会等の課題について以下のプログラムを実施します。

6月5日 (土) / 6日 (日)

本学院の研究者や大学院生が取り組んでいる研究についてわかりやすくお話しいたします。

6月5日 (土) 11:00 – 17:00

6月6日 (日) 11:00 – 16:00

大学で行っている実験や研究を触って・見て、体験できます。デモンストレ-ションとパネル展示もあります。

6月6日 (日) 13:00, 14:00, 15:00

大学院へ進学を希望する学生に向けて、各専攻、コ-ス、研究内容などを紹介いたします。