トピックス

2025-07-23

環境科学院では、在学中に行った優れた研究を学術論文として発表した在学生および元在学生を表彰する「松野環境科学賞」を設けています。厳正な選考の結果、以下の4名を第11回の受賞者に決定いたしました。受賞者の皆様、おめでとうございます。なお、授賞式は9月の学位記授与式内で実施する予定です。

B. M. Refat Faisal 氏(環境起学専攻)

Geomorphometric characterization and sediment connectivity of the middle Brahmaputra River basin , B.M. Refat Faisal, Yuichi S. Hayakawa, Geomorphology 429 (2023)

【授賞理由(PDF)】 【掲載論文(学外サイト)】

本田 茉莉子 氏(地球圏科学専攻)

Sea ice-melt amount estimated from spring hydrography in the Sea of Okhotsk: spatial and interannual variabilities , Mariko Honda, Kay I. Ohshima, Vigan Mensah, Jun Nishioka, Masatoshi Sato, Stephen C. Riser, Journal of Oceanography , 273–290 (2024)

【授賞理由(PDF)】 【掲載論文(学外サイト)】

石黒 智基 氏(生物圏科学専攻)

Urban spatial heterogeneity shapes the evolution of an antiherbivore defense trait and its genes in white clover , Tomoki Ishiguro, Marc T. J. Johnson, Shunsuke Utsumi, Oikos 2024(2) e10210 (2023)

【授賞理由(PDF)】 【掲載論文(学外サイト)】

奥村 日向 氏(環境物質科学専攻)

Chemoselective Preparation of Alkynes from Vicinal and Geminal Dibromoalkenes , Hyuga Okumura, Nurcahyo Iman Prakoso, Tatsuya Morozumi, Taiki Umezawa, Organic Letters 26(46), 9817–9821 (2024)

【授賞理由(PDF)】 【掲載論文(PDF)】

参考:「松野環境科学賞について」

本賞は、本学名誉教授である松野太郎先生が2013年度ブループラネット賞 を受賞された際にご寄附くださったお金を原資とし、環境科学院で優れた研究を行った在学生または元在学生を顕彰するものです。

対象は、本学在学中に行った研究について、授与年の前2年の間に査読付き学術誌に筆頭著者として論文が掲載された在学生または元在学生で、毎年4編以内の論文が選考委員会により選ばれ、賞状と賞牌および賞金が贈呈されます。

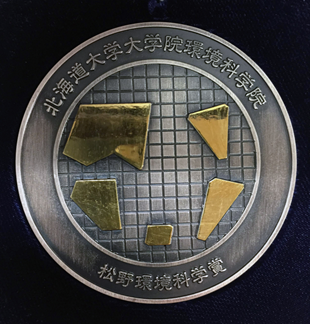

授与される賞牌

学院正門前のベンチは世界地図(上記写真だと上が南)になっていますが、賞碑の意匠はこれを基にしています。

なお、候補者の選考は専攻長の推薦により実施しています。一般募集は行いませんのでご了承ください。

2025-05-02

本学院 環境起学専攻 人間・生態システムコース の 早川 裕弌 准教授 (地球環境科学研究院)が、地球惑星科学振興西田賞第6回受賞者 に選ばれました。本賞は、日本地球惑星科学連合が、地球惑星科学分野で国際的に高い評価を受けている優れた中堅研究者に贈るものです。今回の受賞は、早川准教授による「高精細地形情報の取得・活用に基づいた地形形成プロセスに関する研究」が高く評価されたことによるものです。

早川准教授は、地形形成プロセスや自然災害リスク、地考古学に関する研究を、空間情報科学の視点から展開されています。今回の受賞では、「レーザ計測や無人航空機等による高精細地形データの取得・解析を通じて、地形形成過程や自然災害リスクの解明に資する滝の後退や岩石海岸の浸食、地すべり等の動態把握に顕著な貢献を果たした点」が高く評価されました。さらに、国内外の遺跡調査において迅速かつ高精度な地形測定手法を導入し、人と自然の関係に関する分野横断的な研究を推進されたこと、また国際誌の編集長として地形学の発展に寄与された点も、特筆すべき成果として挙げられています。

早川准教授、おめでとうございます!

2025-04-11

4 ⽉ 8⽇(⽕)に⽂部科学省から令和 7 年度科学技術分野の⽂部科学⼤⾂表彰の受賞者が発表され、 本学から「科学技術賞」1 名、「若⼿科学者賞」4 名の計 5 名が受賞しました。

本研究院からは、大城 賢 准教授(地球環境科学研究院)が「若⼿科学者賞」を受賞しました。おめでとうございます!

本賞は、科学技術に関する研究開発、理解増進等において顕著な成果を収めた者について、その功績 を讃えることにより、科学技術に携わる者の意欲の向上を図り、⽇本の科学技術⽔準の向上に寄与する ことを⽬的として表彰されるものです。

大城准教授はこれまで、日本・世界を対象とした将来のエネルギー構成・温室効果ガス排出量を推計する計算機シミュレーションモデルの開発や脱炭素社会の実現に向けたシナリオの提示に取り組まれており、「脱炭素社会実現に向けたエネルギーシステムのモデリング研究」の業績による受賞となりました。

表彰式は4月15日(火)に予定されています。

2024-10-31

本学院 地球圏科学専攻大気海洋物理学・気候力学コース の中山佳洋 助教(低温科学研究所 )がアメリカ地球物理学連合Cryosphere Early Career Award を受賞されました。こちら をご覧ください。

2024-07-10

環境科学院では、在学中に行った優れた研究を学術論文として発表した在学生および元在学生を表彰する「松野環境科学賞」を設けています。厳正な選考の結果、以下の4名を第10回の受賞者に決定いたしました。受賞者の皆様、おめでとうございます! なお、授賞式は、9月の学位記授与式内で実施する予定です。

栗 世学 (Li Shixue) 氏(環境起学専攻)

East Asian summer rainfall stimulated by subseasonal Indian monsoonal heating , Shixue Li, Tomonori Sato, Tetsu Nakamura, Wenkai Guo, Nature Communications 14, 5932 (2023)

【授賞理由(PDF)】 【掲載論文(学外サイト)】

近藤 研 氏(地球圏科学専攻)

Calving, ice flow, and thickness of outlet glaciers controlled by land-fast sea ice in Lützow-Holm Bay, East Antarctica , Ken Kondo and Shin Sugiyama, Journal of Glaciology , 1-13 (2023)

【授賞理由(PDF)】 【掲載論文(学外サイト)】

張 孟偉 (Zhang Mengwei) 氏(生物圏科学専攻)

Deep learning-based high-throughput detection of in vitro germination to assess pollen viability from microscopic images , Mengwei Zhang, Jianxiang Zhao, and Yoichiro Hoshino, Journal of Experimental Botany 74 (21), 6551–6562 (2023)

【授賞理由(PDF)】 【掲載論文(学外サイト)】

村田 千夏 氏(環境物質科学専攻)

Anion–π interaction inside the polyanionic Mo132 O372 cage with hydrophobic inner space , Chinatsu Murata, Jaesob Shin, Katsuaki Konishi, Chemical Communications 59, 2441–2444 (2023)

【授賞理由(PDF)】 【掲載論文(学外サイト)】

参考:「松野環境科学賞について」

本賞は、本学名誉教授である松野太郎先生が2013年度ブループラネット賞 を受賞された際にご寄附くださったお金を原資とし、環境科学院で優れた研究を行った在学生または元在学生を顕彰するものです。

対象は、本学在学中に行った研究について、授与年の前2年の間に査読付き学術誌に筆頭著者として論文が掲載された在学生または元在学生で、毎年4編以内の論文が選考委員会により選ばれ、賞状と賞牌および賞金が贈呈されます。

授与される賞牌

実は学院正門前のベンチも松野環境科学賞賞牌と同じ意匠。世界地図になっているってお気づきでしたか?

なお、候補者の選考は専攻長の推薦により実施しています。一般募集は行いませんのでご了承ください。

2024-05-30

本学院 生物圏科学専攻 分子生物学コース の渡邉友浩 准教授(低温科学研究所 )が北海道大学ディスティングイッシュトリサーチャー称号を授与されました。

本学ディスティングイッシュトリサーチャー制度は、教育研究の推進及び優秀な若手教員の確保に資することを目的として、令和4年1月に創設されたもので、専門分野において高い研究業績を有する本学の若手教員等に対し、称号が付与されています。

詳しくはこちら をご覧下さい。

2023-10-05

本学院地球圏科学専攻生物地球化学コース の 滝沢侑子 准教授(低温科学研究所 )が、北海道大学桂田芳枝賞を受賞され、授与式が本日10月5日に行われました。本賞は、北海道大学において、学術上優れた研究を展開するとともに、次世代の管理職等として活躍することが期待される本学所属の女性教員を顕彰するために新たに創設された賞で、今回が第一回の授賞となります。本賞の名は、数学分野においては日本では女性初となる理学博士を取得し、本学の前身である北海道帝国大学で初の女性教授となられた桂田芳枝博士(1911-1980)に由来しており、女性研究者のパイオニアの一人として道を切り拓いてきた功績を讃えて創設されました。

滝沢准教授は、生物が持っている「環境変化に適応するための機能や生存戦略」を、物質とエネルギーの利用という観点から明らかにするために、有機化合物の安定同位体を用いた研究に取り組んでおられます。

滝沢准教授、おめでとうございます!

2023-09-20

本学院の 伊藤公一特任助教(地球環境科学研究院)が、日本数理生物学会の第18回研究奨励賞受賞者に選ばれ、2023年度数理生物学会年会において表彰式が執り行われました。本賞は、数理生物学に貢献をしている日本数理生物学会の若手会員の優れた研究に対して授与される賞です。

伊藤特任助教は、ゲーム理論とよばれる手法を用いて、生物間の協力や競争などの相互作用を理論的に解明する研究に取り組んでおられます。伊藤特任助教、おめでとうございます!

2023-07-18

環境科学院では在学中に行った優れた研究を学術論文として発表した在学生および元在学生を表彰する松野環境科学賞を設けています。厳正な選考の結果、以下の4名を第9回の受賞者に決定いたしました。受賞者の皆様、おめでとうございます! なお、授賞式は、9月に行われる学位授与式後に実施される予定です。

Deha Agus Umarhadi 氏(環境起学専攻)

Tropical peat subsidence rates are related to decadal LULC changes: Insights from InSAR analysis , Umarhadi, D. A., Widyatmanti, W., Kumar, P., Yunus, A. P., Khedher, K., M., Kharrazi, A., & Avtar, Ram, Science of The Total Environment , 816, 151561 (2022)

【授賞理由(PDF)】 【掲載論文(学外サイト)】

福冨 雄一 氏(生物圏科学専攻)

Transcriptome analysis reveals wingless regulates neural development and signaling genes in the region of wing pigmentation of a polka‐dotted fruit fly , Yuichi Fukutomi, Shu Kondo, Atsushi Toyoda, Shuji Shigenobu, Shigeyuki Koshikawa, The FEBS Journal, 288, 115-126 (2021)

【授賞理由(PDF)】 【掲載論文(学外サイト)】

波多 俊太郎 氏(地球圏科学専攻)

Abrupt drainage of Lago Greve, a large proglacial lake in Chilean Patagonia, observed by satellite in 2020 , Shuntaro Hata, Shin Sugiyama, Kosuke Heki, Communications Earth & Environment, 3, 190 (2022)

【授賞理由(PDF)】 【掲載論文(学外サイト)】

齋藤 結大 氏(環境物質科学専攻)

Self-promoted solid-state covalent networking of Au25(SR)18 through reversible disulfide bonds. A critical effect of the nanocluster in the oxidation processes , Yuki Saito, Yukatsu Shichibu, Katsuaki Konishi, Nanoscale , 13, 9971-9977 (2021)

【授賞理由(PDF)】 【掲載論文(学外サイト)】

参考:「松野環境科学賞について」

本賞は、本学名誉教授である松野太郎先生が2013年度ブループラネット賞 を受賞された際にご寄附くださったお金を原資としと、環境科学院で優れた研究を行った在学生または元在学生を顕彰するものです。

対象は、本学在学中に行った研究について、授与年の前2年の間に査読付き学術誌に筆頭著者として論文が掲載された在学生または元在学生で、毎年4編以内の論文が選考委員会により選ばれ、賞状と賞牌および賞金が贈呈されます。

授与される賞牌

実は学院正門前のベンチも松野環境科学賞賞牌と同じ意匠。世界地図になっているってお気づきでしたか?

なお、候補者の選考は専攻長の推薦により実施しています。一般募集は行いませんのでご了承ください。

2023-06-02

本学院 地球圏科学専攻 生物地球化学コース の 山下洋平 准教授 (地球環境科学研究院)が、地球惑星科学振興西田賞第5回受賞者 に選ばれ、日本地球惑星科学連合2023年大会において表彰式が執り行われました。本賞は、日本地球惑星科学連合が地球惑星科学の分野において新しい発想によって優れた研究成果を挙げ、国際的に高い評価を得ている者に与えられる賞で、山下准教授の「水圏における溶存有機物の光学特性と動態に関する⽣物地球化学的研究」が評価されて今回の受賞されることになりました。

山下准教授は、非生物態有機物の動態について化学的手法を用いた研究に取り組んでおられます。受賞理由においても、「水圏中の分子レベル溶存有機物の動態解析分野を、手法開発を行いつつ、開拓した研究者」として高く評価されており、特筆すべき成果として、腐植様蛍光を示す有機物が鉄を海洋内部に長距離輸送することや、火災や化石燃料燃焼等により生成された溶存黒色炭素の海洋内循環を明らかにしたこと等が挙げられています。

山下准教授、おめでとうございます!

2023-04-13

この度本学院 地球圏科学専攻 生物地球化学コース の 西岡純 教授(低温科学研究所)が令和5年文部科学大臣表彰 科学技術賞(研究部門)、および 生物圏科学専攻 分子生物学コース の 渡邉友浩 助教(低温科学研究所)が同若手科学者賞を受賞されました。文部科学大臣表彰は、科学技術に携わる者の意欲の向上と日本の科学技術の水準の向上に寄与することを目的に制定された賞です。

西岡教授の受賞された科学技術賞(研究部門)は、「我が国の科学技術の発展等に寄与する可能性の高い独創的な研究又は開発を行った者」に送られる賞で、今回、北太平洋の生物生産を支える鉄分の供給過程に関する研究が評価されて受賞されました。西岡教授は、海洋における鉄などの微量金属の地球化学的循環と、それらの金属元素が海洋生態系、特に植物プランクトンの増殖にどのような影響を与えるのかについて注目し、精力的に研究されています。

渡邉助教が受賞された若手科学者賞は、「萌芽的な研究、独創的視点に立った研究等、高度な研究開発能力を示す顕著な研究業績をあげた40歳未満の若手研究者」に与えられる賞で、今回、環境微生物ゲノムの潜在的な遺伝子資源の機能に関する研究が評価されて受賞されました。渡邉助教はこれまでも細菌の硫黄酸化・メタン生成などの代謝経路に注目し、代謝に関係する酵素とそれに関連する遺伝子の探索などの研究に取り組まれています。

お二人とも、おめでとうございます!なお、表彰式 は4月19日に予定されており、その様子はオンラインでライブ配信される予定です。

2023-03-29

本学院地球圏科学専攻生物地球化学コースの深井悠里さん(博士後期課程)が、令和4年度の北海道大学大塚賞を受賞されました!

総長から表彰状を受け取る深井さん 大塚賞は、本学において研究者を目指す優秀な博士課程最終年次の女子学生に与えられる賞です。本賞の名は、1999年まで本学薬学部教授で現在も名誉教授の大塚榮子先生にちなんでおり、本学における男女参画事業の一環として、研究者を目指す優秀な女子学生育成のために設立されました。

深井悠里さん、おめでとうございます! 今後ますますのご活躍をお祈り申し上げます。

2023-03-22

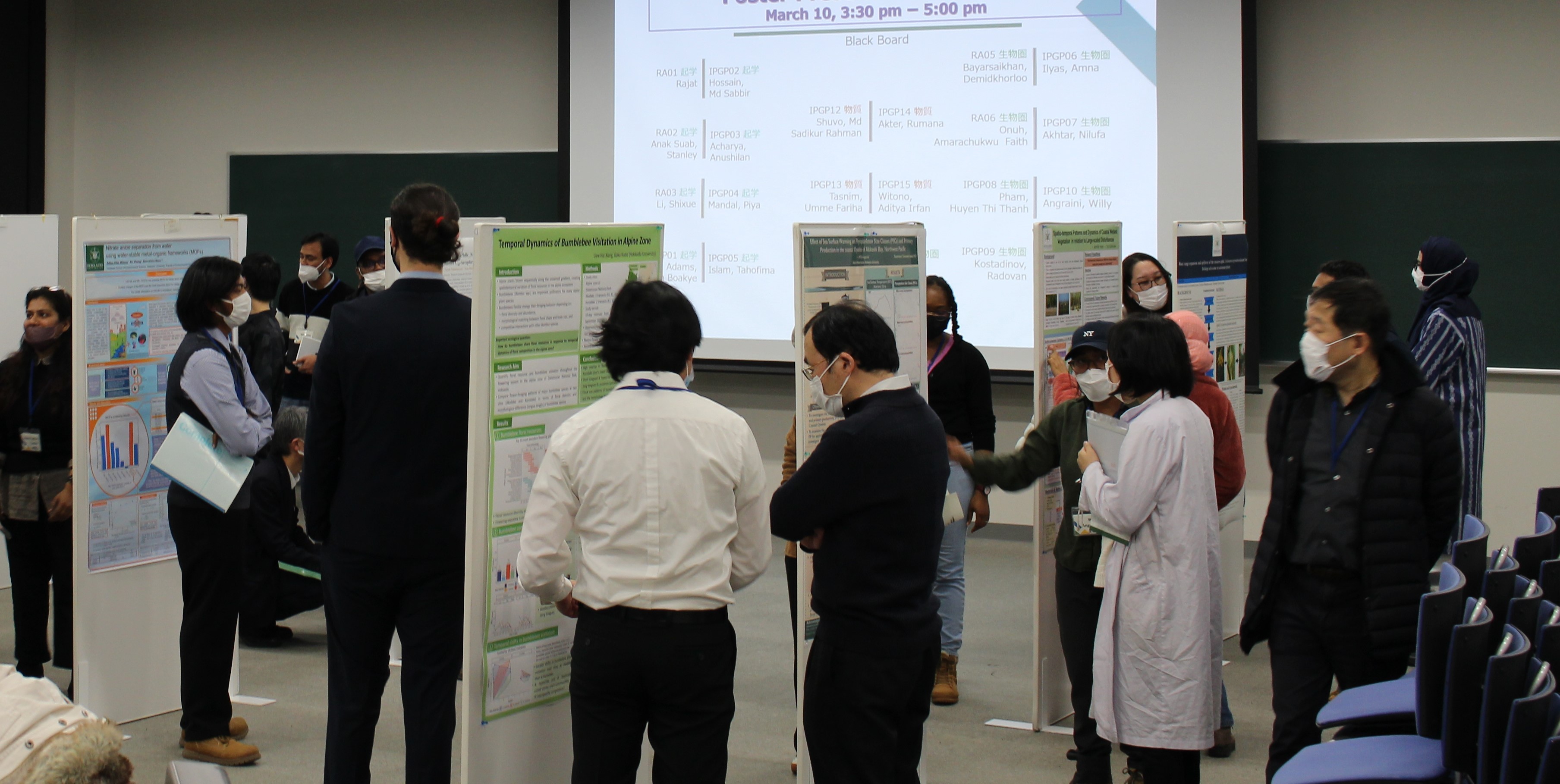

本学院の2022年度研究成果発表会が、3月10日に開催されました。2019年度より新型コロナウイルス感染症の影響で中止されており、対面での発表会は実に4年ぶりの開催です。留学生を中心に修士課程・博士後期課程の学生21名が日ごろの研究成果をポスターで発表し、活発な議論で盛り上がりました。

専攻問わず入り交じり、白熱した議論で盛り上がりました。

発表中の学生同士が互いの研究内容について議論する姿も。

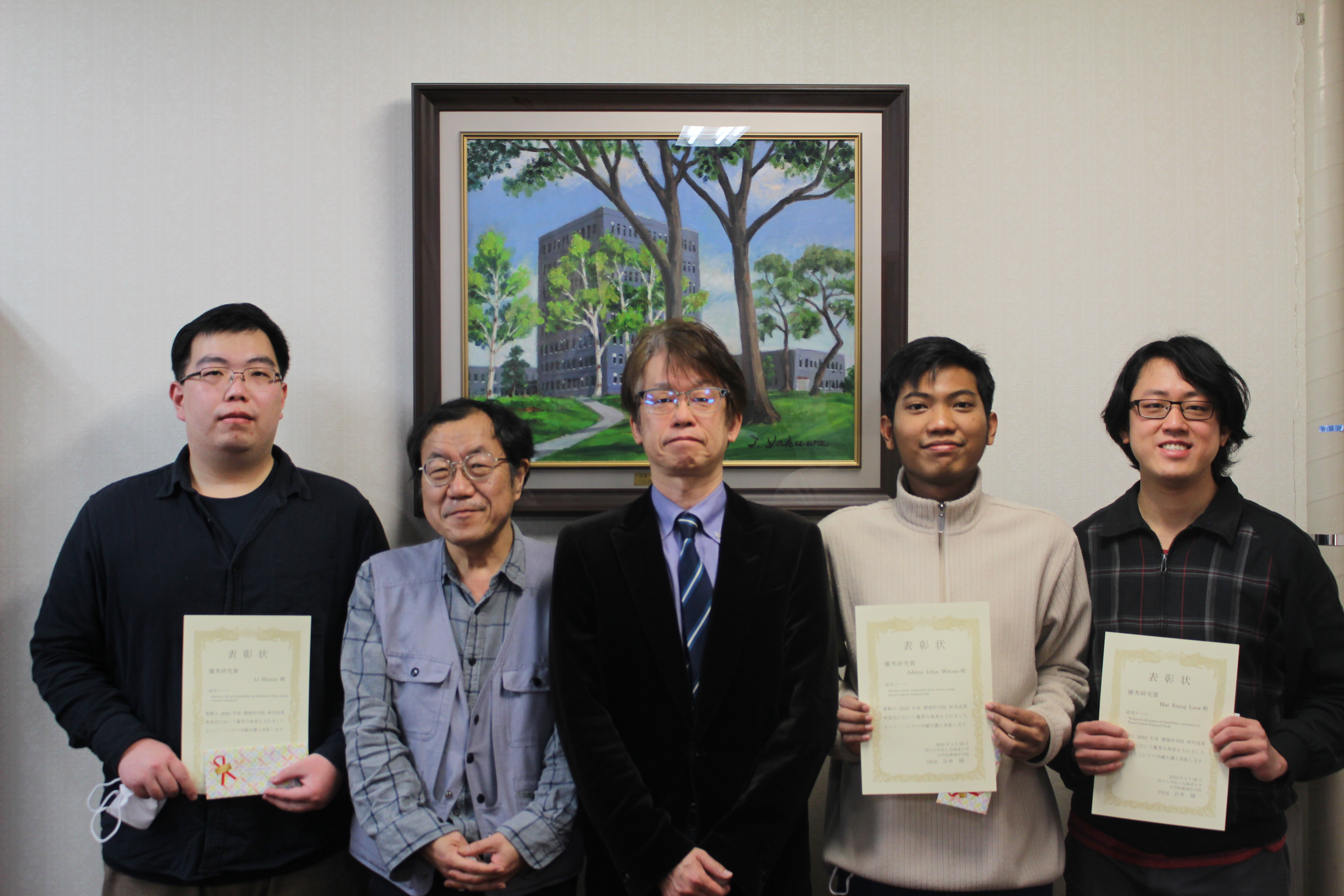

発表会では、特に優れた研究発表として、審査の結果以下の3名の方々に優秀研究賞が贈られました。

Shixue Li (環境起学専攻 博士後期課程1年)

Hai Xiang Liew (生物圏科学専攻 修士課程2年)

Aditya Irfan Witono (環境物質科学専攻 修士課程2年)

受賞者の皆さん、おめでとうございます!

最後まで残ってくれた学生の皆さんをパチリ。皆さん、発表お疲れさまでした! 追記:授賞式が執り行われました

3月29日、優秀研究賞を受賞された方々に授賞式が執り行われました。

受賞者の皆さん、改めておめでとうございます!

2023-03-06

本年度をもって退任される、本学院の大原雅教授(地球環境科学研究院)の最終講義の様子が、HTB 北海道Newsにて報道されました。

VIDEO

リンクは以下の通りです。https://www.htb.co.jp/news/archives_19365.html

大原先生は、本学校章にも使われているエンレイソウ属についての研究をはじめとして、植物の生活史について長年研究してこられました。また、本学院の研究院長・学院長も務められました。大原先生、長年の学院での研究・教育活動へのご尽力、ありがとうございました。

2023-02-22

この度本学院のRam Avtar准教授(地球環境科学研究院)に、令和4年度北海道大学教育研究総長表彰が授与されました。本表彰は、本学において教育活動及び研究活動を通して特に優れた功績を上げた教員に送られるもので、Avtar准教授は「被引用 Top10%論文数の向上及び質の高い国際共著論文数の増加に対する顕著な貢献がある教員」として今回受賞者に選ばれました。

本学院長/研究院長(左)と並び表彰状を示すRam Avtar准教授(右) Avtar准教授は本学院環境起学専攻において、主にリモート・センシングの手法を用いて、生態系の機構・変動要因についての調査を精力的に行っておられます。Avtar准教授、おめでとうございます!

2023-02-09

第64次南極地域観測隊に参加されている、本学院地球圏科学専攻大気海洋物理学・気候力学コースの瓢子俊太郎さん(博士後期課程)が、テレビ朝日の「サンデーLIVE!!」内のコーナー『松岡修造のみんながん晴れ』にて紹介されました。

臨場感あふれる南極での研究の様子を伝えてくださっています。ぜひご覧ください。

VIDEO

【松岡修造のみんながん晴れ】南極観測隊が語る想像を超えた世界(2023年2月5日)

2022-11-07

永年にわたるタイ王国への学術的貢献が評価され、本学院の森川正章教授(地球環境科学研究院)に、カセサート大学から名誉博士学位(バイオサイエンス)が授与されました。学位記はHer Royal Highness Princess Chulabhorn KPSより直接手渡されました。本学院は今後とも国際協力を精力的に推進して行きます。

外部リンクは以下の通りです。

https://www.sci.ku.ac.th/web2019/news/9928-2/ https://www.jst.go.jp/global/english/kadai/r0204_thailand.html

2022-07-14

環境科学院では在学中に行った優れた研究を学術論文として発表した在学生および元在学生を表彰する松野環境科学賞を設けています。

厳正な選考の結果、第7回の受賞者は以下の4名に決定いたしました。

※授賞理由、論文概要などはリンク先をご覧ください。

谷本 憂太郎 氏

【対象論文と授賞理由(PDF)】

【論文概要(学外サイト)】

山崎 開平 氏

【対象論文と授賞理由(PDF)】

【論文概要(学外サイト)】

長谷川 貴章 氏

【対象論文と授賞理由(PDF)】

【論文概要(学外サイト)】

Xin Zheng 氏

【対象論文と授賞理由(PDF)】

【論文概要(学外サイト)】

参考:「松野環境科学賞について」

本賞は、本学名誉教授である松野太郎先生が2013年度ブループラネット賞 を受賞された際にご寄附くださったお金を原資としと、環境科学院で優れた研究を行った在学生または元在学生を顕彰するものです。

対象は、本学在学中に行った研究について、授与年の前2年の間に査読付き学術誌に筆頭著者として論文が掲載された在学生または元在学生に限ります。

毎年4編以内の論文が選考委員会により選ばれ、賞状と賞牌および賞金が贈呈されます。

第8回となる今年の授賞式は、9月に行われる学位授与式後を予定しています。

※候補者の選考は、専攻長の推薦によるため、一般募集は行いませんのでご了承ください。

2021-10-19

本学院の川西亮太特任助教(地球環境科学研究院)が2021年度日本魚類学会論文賞を受賞いたしました。

受賞論文は11月23日まで以下の学会誌ウェブサイトからどなたでも無料で読むことができます。

Ichthyological Research Best Paper Award(学外サイト)

詳細については,以下のウェブサイトをご覧ください。

2021年度日本魚類学会学会賞 受賞者一覧(学外サイト)

2021-07-14

環境科学院では在学中に行った優れた研究を学術論文として発表した在学生および元在学生を表彰する松野環境科学賞を設けています。

厳正な選考の結果、第7回の受賞者は以下の4名に決定いたしました。

※授賞理由、論文概要などはリンク先をご覧ください。

Mst. Kaniz Fatima Binte Hossain 氏

【対象論文と授賞理由(PDF)】

【論文概要(学外サイト)】

塚田大河 氏

【対象論文と授賞理由(PDF)】

【論文概要(学外サイト)】

藤田凌平 氏

【対象論文と授賞理由(PDF)】

【論文概要(学外サイト)】

長尾昌紀 氏

【対象論文と授賞理由(PDF)】

【論文概要(学外サイト)】

参考:「松野環境科学賞の創設について」

2021-06-16

本学院地球圏科学専攻および生物圏科学専攻の教員・院生が多数参加した、

調査船白鳳丸KH20-12次航海、新青丸KS21-6次航海でのオホーツク海調査が

NHKの取材を受けました。その様子が、2021年6月18日(金)夜7:30放映の

NHK総合・北海道道「オホーツク海 命はぐくむ大循環の謎」において紹介されます。

番組サイト https://www.nhk.jp/p/hokkaidodo/ts/2J211716Z5/episode/te/2NQMQNVRLV/

2021-06-10

本学院の川西亮太特任助教(地球環境科学研究院)が日本科学協会の2020 年度笹川科学研究奨励賞を受賞いたしました。

詳細については,以下のウェブサイトをご覧ください。

2020年度笹川科学研究奨励賞 受賞者一覧(学外サイト)

2021-05-20

本学院環境起学専攻の露崎史朗教授(地球環境科学研究院)による湿原についての子供向け解説(日本人の心のふるさと!?水をたたえた草原「 湿原 」のふしぎとナゾ) HondaKids にて公開されました。

詳細については,以下のウェブサイトをご覧ください。

HondaKids(学外サイト)

2021-05-16

本学院地球圏科学専攻の杉山慎教授(低温科学研究所)が,5 月8-9 日に東京で開催された第3 回北極科学大臣会合(ASM3 )に主催国の研究者代表として参加しました。

詳細については,以下のウェブサイトをご覧ください。

北海道大学北極域研究センターニュース

2021-04-07

本学院地球圏科学専攻の飯塚芳徳准教授(低温科学研究所)が,令和3年度文部科学大臣表彰の科学技術賞(研究部門)を受賞いたしました。本賞は,科学技術に関する研究開発,理解増進等において顕著な成果を収めた者について,その功績を讃えることにより,科学技術に携わる者の意欲の向上を図り,日本の科学技術水準の向上に寄与することを目的として表彰されるものです。

詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。

令和3年度文部科学大臣表彰の受賞者が決定~北海道大学から 7 名が受賞~(PDF)

2021-03-25

環境科学院では、学院での研究活動について構成員相互に、また広く社会一般に知っていただくことを目的に、環境科学院写真コンテストを毎年実施しています。

このコンテストでは、環境科学院・地球環境科学研究院に所属する教員および学生、PD等を対象に、研究活動中の風景や研究対象、実験や作業風景、活動スナップなど環境科学院での研究にかかわる写真を幅広く募集し、環境科学院広報委員会での審査により各賞を選出いたします。

今年は26名から77作品のご応募を頂きました。厳正な審査の結果、以下の5点が2020年の受賞作品に選出されました。例年、環境科学院修了祝賀会に合わせて授賞式が執り行っておりますが、今年も残念ながら新型コロナウイルス対策のため式典は中止となりました。受賞作品は、環境科学院正面ロビーに展示されるほか、応募作品は環境科学院紹介パンフレット等の広報写真として掲載される予定です。

最優秀賞 「危ないから向こういってろ(Please keep away!)」 山崎開平氏(地球圏科学専攻・博士後期課程)

撮影地: 東南極/北ノ浦(昭和基地沖)

『電磁誘導式氷厚計をスノーモービルで引きながら、積雪深・氷厚を測定している最中。

普段は愛らしいだけで無害のアデリーペンギンだが、このときばかりは別。』

優秀賞 「寒さに耐えながら」 中川智裕氏(環境起学専攻・修士課程)

撮影地: 日本/北海道札幌市/豊平川

『サケの産卵床に⼈⼯孵化のサケ卵を埋め、それを取り出しています。真冬の川の中は凍てつく寒さです。その⽔の中に⼿を⼊れます。寒さに耐えながらも、研究への熱い思いは決して絶えません。』

優秀賞 「Social distancing and solidarity 2020」 内海俊介氏(⽣物圏科学専攻・教員)

撮影地: 日本/北海道札幌市/北⼤札幌研究林

『2020年7⽉1⽇、ソーシャルディスタンスで野外実験のセットアップ』

優秀賞 「贅沢な時間」重枝絢氏 (⽣物圏科学専攻・修士課程)

撮影地: 日本/北海道新得町/⼤雪⼭国⽴公園ヒサゴ沼周辺

『空が⾚くなり始める前に作業が終わった時の⼀枚。快晴の空と⼼地よい気温の中、雄⼤な 景⾊をじっくりと眺めることができるのは、調査の中で貴重なひとときである。』

カバーフォト賞 「初回講習のようす」 井口誼美氏(環境物質科学専攻・修士課程)

撮影地: 日本/北海道札幌市/北海道大学創成科学研究棟

『私のラボでは様々な機器を⽤いて実験を進めていくのですが、測定のために遠征することも多々あります。ちなみにこの機械は2000万円越えという⾮常に⾼価な機械でいつも使う時は緊張します。』

2020-07-29

環境科学院では在学中に行った優れた研究を学術論文として発表した在学生および元在学生を表彰する松野環境科学賞を設けています。

厳正な選考の結果、第6回の受賞者は以下の4名に決定いたしました。

※授賞理由、論文概要などはリンク先をご覧ください。

Mahmuda Akter 氏

【対象論文と授賞理由(PDF)】

【論文概要(学外サイト)】

吉田和広 氏

【対象論文と授賞理由(PDF)】

【論文概要(学外サイト)】

岩崎藍子 氏

【対象論文と授賞理由(PDF)】

【論文概要と全文(オープンアクセス:学外サイト)】

Sushant Ghimire 氏

【対象論文と授賞理由(PDF)】

【論文概要(学外サイト)】

参考:「松野環境科学賞の創設について」

2020-03-19

環境科学院では、学院での研究活動について構成員相互に、また広く社会一般に知っていただくことを目的に、環境科学院写真コンテストを毎年実施しています。

このコンテストでは、環境科学院・地球環境科学研究院に所属する教員および学生、PD等を対象に、研究活動中の風景や研究対象、実験や作業風景、活動スナップなど環境科学院での研究にかかわる写真を幅広く募集し、環境科学院広報委員会での審査により各賞を選出いたします。

今年は21名から61作品のご応募を頂きました。厳正な審査の結果、以下の5点が2019年の受賞作品に選出されました。例年、環境科学院修了祝賀会に合わせて授賞式も執り行っておりますが、今年は残念ながら新型コロナウイルスの感染拡大を受けて式典は中止となりました。受賞作品は、環境科学院正面ロビーに展示されるほか、応募作品は環境科学院紹介パンフレット等の広報写真として掲載される予定です。

最優秀賞 「道北の自然史」飯塚睦氏

『2019年5月に行った猿払での泥炭コア掘削の様子.数千年前の泥炭コアを目前に,思いを込めて掘り進める。』

優秀賞 「未知との遭遇」山下祥平氏

『十月初旬に調査で十勝川氾濫原へ行きました。ドライスーツに限りがあるので、私達は調査する先輩を陸から見守っていました。黄昏時に水面に映る夕日と木の陰が綺麗だったので、スマホで写真を撮りました。その時に撮れた写真が偶然、調査している先輩が河童、見守っている人が河童に遭遇した人、という構図に見えたので、このタイトルにしました。』

優秀賞 「崖っぷち(で)の研究」三木田涼佳氏

『2019年6月、調査のため、北海道根室市にある落石岬へ行きました。この写真は、灯台付近の崖の間際で、研究している自身の様子を撮影したものです。』

優秀賞 「おつかれさま。」棚田愛美氏

『野外操作実験のプロット作りは、たくさんの人たちに協力してもらいました。』

優秀賞 「調査の日の朝」泉北斗氏

『調査の朝。緊張と楽しみが入り混じる中、日が出る前から調査地へ赴きました。調査を始めると朝日が昇ってきて私たちを応援してくれているかのようでした。』

2019-12-02

本学院地球圏科学専攻の青木茂准教授(低温科学研究所)が第61次南極地域観測隊の隊長として,中山佳洋助教,山崎開平さん(環境科学院博士後期課程1年)らと共に2019年11月27日に南極観測へ出発しました。本学から南極地域観測隊の隊長が選出されるのは初めての快挙で,青木准教授らはオーストラリアで観測船「しらせ」に乗船し,来年3月の日本帰還まで観測隊を率いて南極観測を行います。

詳細については,以下の特設ページをご覧ください。

北大初の南極地域観測隊長、氷と海の関係解明に挑む

北大から南極の海洋観測へ~青木隊長とともに4名の教職員・学生がトッテン海域に出航~

2019-10-30

本学の高等教育推進機構は、全学教育科目にかかる授業アンケートの総合評点上位の教員の中から「全学教育科目に係る授業アンケートにおけるエクセレント・ティーチャーズ」を選定しています。

今回、昨年度の授業に対するエクセレント・ティーチャーズ30名が発表され、大原雅教授(生物圏科学専攻)と杉山慎教授(地球圏科学専攻)が選出されました。本学院の学院長でもある大原教授は7年連続の選出という快挙です。

選定対象となった授業

基礎科目「生物学Ⅱ」大原雅教授

一般教育演習「フレッシュマンセミナー(南極学入門-雪と氷から見た地球環境-)」杉山慎教授

詳細については、以下の高等教育推進機構ホームページをご覧ください。

https://www.high.hokudai.ac.jp/class-questionnaire/

2019-08-01

環境科学院では在学中に行った優れた研究を学術論文として発表した在学生および元在学生を表彰する松野環境科学賞 を設けています。

厳正な選考の結果、第5回の受賞者は以下の4名に決定いたしました。

Md. Mostafizur Rahman 氏【対象論文と授賞理由(PDF)】 【論文概要(学外サイト)】

後藤周史 氏【対象論文と授賞理由(PDF)】 【論文概要と全文(オープンアクセス:学外サイト)】 【論文全文(HUSCAP)】

相原いづみ 氏【対象論文と授賞理由(PDF)】 【論文概要(学外サイト)】

杉内瑞穂 氏【対象論文と授賞理由(PDF)】 【論文概要(学外サイト)】

授賞式は2019年9月27日(金)15時より行われる学院ホームカミングデーにおいて執り行われます(詳細は同窓会ホームページ )。

参考:「松野環境科学賞の創設について 」

2019-03-29

環境科学院では、学院での研究活動について構成員相互に、また広く社会一般に知っていただくことを目的に、環境科学院写真コンテストを毎年実施しています。

このコンテストでは、環境科学院・地球環境科学研究院に所属する教員および学生、PD等を対象に、研究活動中の風景や研究対象、 実験や作業風景、活動スナップなど環境科学院での研究にかかわる写真を幅広く募集し、環境科学院広報委員会での審査により各賞を選出いたします。

今年は24名から75作品のご応募を頂きました。厳正な審査の結果、以下の8点が2018年の受賞作品に選出され、3月25日(月)の環境科学院修了祝賀会に合わせて授賞式が執り行われました。受賞作品は、環境科学院正面ロビーに展示されるほか、応募作品は環境科学院紹介パンフレット等の広報写真として掲載される予定です。

最優秀賞 「氷期に想いを馳せる」近藤 研 氏

『2018年7月30日撮影。7月末から2週間開催されたスイス実習で、ユングフラウヨッホ高地観測所を訪れた帰路。アイガー氷河が作り出したモレーン上を宿泊地まで歩いた。』

優秀賞 「小川の極彩色」黒田 充樹 氏

『オショロコマは生息する河川により体色や模様が大きく異なることがあります。この河川には非常に鮮やかな赤を纏う個体が棲息しております。自然が生み出した極彩色は見る者を魅了します。本当は現地で実際に見てもらいたいです…!』

優秀賞 「show your own color! (autumn in front of environmental science building)」 Yeni Khairina 氏

『The photo taken on October 2018 in front of Environmental Earth Science building.』

優秀賞 「これから歩く道」柴田 あかり 氏

『7月6日、調査地へ向かう途中。これから登る道を眺めている。まだ登りがあるのか。』

優秀賞 「雨がやむと…」泉 北斗氏

『10月の肌寒い中、湖の中で調査中のことでした。突然、雨が。冷たい雨が体に当たる中残りの体力を振り絞って調査を続行しました。雨が止み、ふと空を見上げるときれいな虹が…』

カバーフォト賞 「Among the blue」Aye Myint Myat So 氏

『I took this photo when I did collection the plant samples found in this lake last year December. 』

カバーフォト賞 「修行」二村 凌 氏

『山奥にある河川にて魚類調査(潜水調査)を行っているときの写真である。滝に撃たれながらも、魚の観察を何とかしようと試みている。まるで修行である。』

カバーフォト賞 「Data ー to an unknown world」黄 淵氏

『HPLC』

2019-03-07

北海道大学では,教育活動および研究活動を通し,特に優れた功績を上げた教員をたたえ,教員の教育研究意欲の向上を図り,本学の活性化とさらなる発展に資することを目的とし,教育研究総長表彰を毎年行っています。

今回,本学院の学院長でもある大原雅教授(生物圏科学専攻)が平成30年度の受賞者として選出されました。表彰式は平成31年2月22日(金)に本学の学術交流会館で執り行われました。

2018-10-30

本学の高等教育推進機構は、全学教育科目にかかる授業アンケートの総合評点上位の教員の中から「全学教育科目に係る授業アンケートにおけるエクセレント・ティーチャーズ」を選定しています。

今回、昨年度の授業に対するエクセレント・ティーチャーズ33科目が発表され、本学院の学院長でもある大原雅教授(生物圏科学専攻)が選出されました。大原教授は6年連続の選出という快挙です。

選定対象となった授業:基礎科目区分(第2位)「生物学Ⅱ」大原雅教授

詳細については、以下の高等教育推進機構ホームページをご覧ください。

北海道大学高等教育機構 授業アンケートにおけるエクセレントティーチャーズ

2018-10-30

本学院の川西亮太特任助教(地球環境科学研究院)が2018年度の日本魚類学会論文賞を受賞しました。日本魚類学会は今年で50周年を迎える歴史のある学会です。今回の川西特任助教らの論文は、これまでほとんど注目されてこなかった河床間隙水域(河川の地下部)の魚類生息場所としての重要性を示したという点で魚類学への貢献が評価されました。

受賞論文の詳細および授賞式の様子は、同学会英文誌の出版元であるSpringer Japan公式ツイッターでご覧いただけます。

Springer Japan (Life Sciences) 公式ツイッター(学外サイト)

2018-10-25

生物圏科学専攻の三谷曜子准教授が10月28日(日)午後9:00〜9:49にNHK総合で放映される「NHKスペシャル〜知床シャチ 謎の大集団を追え」に出演されます。

三谷先生が取り組んでいるシャチの生態研究に関する特集です。ぜひご覧ください!

NHKスペシャル「知床 シャチ 謎の大集団を追え」(学外サイト)

2018-07-27

本学院地球圏科学専攻の堀之内武准教授(地球環境科学研究院)が、米国パサデナで開催されたCOSPAR2018(2018年7月14〜22日)にて招待講演を行いました。COSPAR(国際宇宙空間研究委員会)は宇宙科学に関する国際組織で、2年に1度開催される国際会議は宇宙科学分野で最大規模です。今回、堀之内准教授は、COSPAR総裁や事務局長らによって選出されるLatest Resultsセッションの4講演のうちの1件として講演を行いました。このセッションは、世界トップクラスの研究者による最先端の研究成果が発表される場です。堀之内准教授は昨年にも本学からプレスリリースを行った金星探査機「あかつき」による金星大気の研究で国際的に高く評価され、世界をリードしています。

詳細については、COSPAR2018の公式サイトをご覧ください。COSPAR2018(※学外サイトが開きます)

過去のプレスリリースについては以下をご覧ください。金星大気に未知のジェット気流を発見(PDF)

2018-05-02

生物圏科学専攻博士後期課程3年田辺智樹君が日本畜産学会第124回大会で優秀発表賞を受賞

平成30年3月28日から30日に東京大学農学部(弥生キャンパス)で開催された日本畜産学会第124回大会において、静内研究牧場長の河合正人准教授が指導している田辺智樹君(生物圏科学専攻 耕地圏科学コース 博士後期課程3年)が口頭発表を行ない、優秀発表賞を受賞しました。

日本畜産学会の優秀発表者受賞者のページ

2015-09-04

環境科学院では今年度より、在学中に行った優れた研究を学術論文として発表した在学生および元在学生を表彰する松野環境科学賞を創設しております。

厳正な選考の結果、記念すべき第一回の受賞者は以下の4名に決定いたしました。

Chungwan Lim 氏【対象論文と授賞理由(PDF)】 【論文概要】

榊原大貴 氏【対象論文と授賞理由(PDF)】 【論文概要】 【論文全文(HUSCAP)】

深谷肇一 氏【対象論文と授賞理由(PDF)】 【論文概要】 【論文全文(HUSCAP)】

平山純 氏【対象論文と授賞理由(PDF)】 【論文概要】

授賞式は2015年9月25日(金)14時より行われる学院ホームカミングデーにおいて執り行われます(詳細は同窓会ホームページ をご覧ください)。また、Limさんと深谷さんのお二人には授賞式の後、ホームカミングデーのイベントとして、在籍当時のお話や研究生活について講演していただきます。先輩たちの経験談を聞くことの出来るまたとないチャンスです!在学生の皆さんも奮ってご参加ください!

2014-10-31

環境科学院写真コンテスト 2014 の実施について

環境科学院写真コンテスト 2014 を下記の通り実施することとなりましたのでお知らせいたします。

2013-10-28

[ja]

広報委員会では環境科学院構成員の皆様から応募して頂きました写真を、学院紹介パンフレット 「環境科学院の紹介」、入試案内ポスター、ホームカミングデー、オープンキャンパス、その他広報関係資料などに有効活用させて頂きたいと考えております。

つきましては、皆様には奮ってご応募下さいますよう、お願い申し上げます。

2012-12-10

このたび、北海道大学大学院地球環境科学研究院は、平成24年度「北国の省エネ・新エネ大賞(北海道経済産業局長表彰)」の<有効利用部門>を受賞いたしました。

【理系大学院における「見える化」システムを活用した設備運用改善と構成員コミュニケーションによる省エ ネ実現】

受賞概要については、下記をご覧ください。

2011-11-16

環境科学院「見える化」システムを活用する環境負荷低減実現プロジェクトの結果、2011年夏の冷房用エネルギー消費量前年比33%減を達成しました。

近日中に詳しい説明を書いた文章を別ページに用意したり、ポスターもPDFをダウンロードできるようにしたりと考えています。

本サイト内の以下のページにご注目ください。