掲示板

2011-08-29

地球圏科学特別講義?(年輪年代学概論 Introduction to dendrochronology)

9月5日朝〜9月8日12:00まで

内容

2011-08-26

学生,教員の皆さま

下記の日時に「日モ環境デー」というシンポジウムを開催いたします。

日時 2011年9月3日(土) 10:30−18:30

<プログラム>

<基調講演> (40分(20×2)×2:逐次通訳)=80分

11:15〜11:55

<講演> (30分(15×2)×5逐次通訳):

11:55〜12:25:中川道子氏(モンゴルエコフォーラム理事・事務局長)

12:25〜12:55 武本行正氏(四日市大学環境情報学部教授)

12:55〜13:25 粟屋かよ子氏(四日市大学環境情報学部教授)

13:25〜15:00 昼休み

15:00〜15:30 山下哲平氏(日本大学生物資源科学部助教)

15:30〜15:30 山中康裕氏

<パネルディスカッション> 16:20〜18:20 (60分×2=逐次通訳)

キーワード:生活の質とスタイル、経済成長と環境対策、人材育成

18:20−18:30 閉会の辞

2011-08-23

下記の通り講演会を開催いたしますので、ぜひご参加下さい。

「環境政策の立案プロセス〜PRTR法とフロン回収・破壊法を例に〜」

慶應義塾大学環境情報学部 太田志津子教授

8月30日(火)15:00〜16:00 地球環境D101室

同教授が環境省で実際に関わった環境関係の法律の立案プロセスをお話し頂きます。

なお、本講演会は環境社会学特別講義のためご来学されるのを機に行われるものです。

問い合わせ先 沖野龍文 okino at ees.hokudai.ac.jp 内線4519

2011-08-18

佐藤敦子(カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校)さんによる集中講義『環境国際関係論特別講義』が、8月22日、23日に行われます。

※受講する人は、至急、山中(galapen (at) ees.hokudai.ac.jp)までご連絡下さい。

以下、詳細な内容です。

気候変動政治:アメリカにおけるトライレベル気候変動政策分析

セッション1& 2 [Session 1 & 2]

セッション3 [Session 3]

セッション4 [Session 4 ]

なお、今回が『環境国際関係論特別講義』の2/3で、あとの1/3は、山下哲平(日本大学生物資源科学部国際地域開発学科)の9月30日10:00−12:00&1:00−4:00、5:00-6:00(研究院アワーを予定)を考えています。

2011-08-12

「地球温暖化対策特別講義」開講のお知らせです。

講師:山形 与志樹 国立環境研究所地球環境研究センター 主席研究員

以上の3日間開講されます。単位認定には全期間・全課題の履修が条件です。

尚、第3日目(9月22日)にはPCを用いた演習を行ないますので、ノートPCをお持ちの方はご持参下さい(お持ちでない方は予めご連絡下さい)。

2011-08-01

サステイナビリティ学総論III

講義内容:富良野市での野外実習

実習場所:北大富良野サテライト(富良野市山部)

受講希望者は、メイルを送って下さい。huigs(at)sgp.hokudai.ac.jp

問い合わせ:辻 n-tsuji (at) census.hokudai.ac.jp

2011-07-25

地球圏科学専攻学位論文発表会を下記の通り、開催いたします。

日時:平成23年8月10日(水)13:00−14:30

2011-07-19

環境物質科学特別講義Iを、以下の日程で開講いたしますので、お知らせいたします。

詳細は【添付ファイル 】をご参照ください。

北海道大学大学院環境科学院環境物質科学専攻

光合成と人工光合成

石谷治教授(東京工業大学大学院理工学研究科)

初回は7月25日(月)10:30から行います.その後の日程はそのときにお知らせします.

2011-07-19

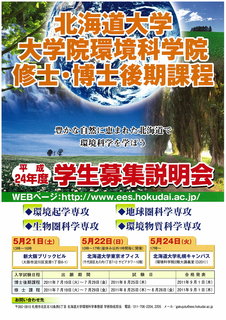

2012年度4月入学(MC/DC) および 2011年度10月入学 (MC/DC) の秋季入試院生募集要項を掲示しました.

入試募集要項

2011-07-11

環境起学専攻 博士課程学位審査公開発表会

発表者:Pawan Kumar Jha

*主査:教授 南川雅男*

2011-07-08

環境起学専攻の9月修了修士論文発表会を、以下の日程で行ないます。

2011-07-08

生物圏科学専攻学位論文公開発表会のお知らせ

日時: 平成23年7月22日(金)9:00より

2011-07-08

下記の要領で地球圏科学専攻博士論文公開審査会を行います。

日時:平成23年7月15日(金)9:30ー11:00

2011-07-07

下記の通り、環境社会学特別講義を開講いたします。4月に届け出ていない学生についても履修を認めますので、学術助成担当で手続をしてください。ぜひ受講してください。

8月29日(月)〜31日(水) 午前9時30分開始 D102室 午後5時くらいまで

講師 慶應義塾大学環境情報学部 太田志津子教授

先生は環境省での勤務経験に基づき、化学物質による環境汚染の現状及び対策

内容

2011-07-01

北海道大学大学院 環境科学院:私たちが生きる地球は、いま

日時: 7月31日 (日) 10時-16時

地球温暖化、環境ホルモン、オゾンホールによる紫外線増加、広域大気汚染と酸性雨、海の富栄養化、さらに水資源枯渇といっ た人類共通の問題に直面しています。これらの問題の解明と解決には、生態系とそれを育む地球系、さらにその間の相互作用を理解することが鍵となります。

「環境科学院」は、これらの重要かつ緊急の課題に取り組む研究者、および高度専門職業人を養成するために設立された 『4つの専攻』 からなる大学院です。

当日のプログラム内容

環境科学院の紹介 研究展示学院で行なっているさまざまな研究をパネルおよび実演紹介しています。 研究室見学興味のある、研究室・実験室をご案内します。※ご来場時に受付担当者にお申し出ください。

2011-06-30

平成23年度公開講座 生物の環境への適応 を開講します.

【公開講座要領】

【申込要領】

【申込手続】 申し込みは,下記の手順を全て行うことで完了します。仮申込書 】をダウンロードしてご利用下さい.

詳細は,別紙「申込方法 」ならびに下記をご覧下さい.

2011年度公開講座 生物の環境への適応

2011-06-30

平成23年度公開講座 生物の環境への適応

パンフレット

《北海道大学大学院地球環境科学研究院長 嶋津克明》

昨年名古屋で開催された生物多様性条約締結国会議(COP10)は記憶に新しいところですが,地球上に生活する私たちは,その自然環境に依存しつつ,環境に大きな改変を加え続けてきました。将来にわたる生物資源や自然(生態系)の果たす役割を理解するために,多様な生物の生活をしっかり理解することは重要です。今回の公開講座では,このような視点のもと,多様な生物とそれらの果たす役割によって成り立っている自然(生態系)を,環境への適応という観点から解説いたします。また,長い進化の過程で生物が獲得してきた特性と急激な環境改変に対する応答に注目して,持続的な環境保全についても論じます。公開講座に参加され,私たちの地球環境をどのように守ればよいのか,一緒にお考えください。

開講時期 平成23年8月23日(火)〜9月27日(火)(毎週火曜日)

実施場所 北海道大学大学院地球環境科学研究院(札幌市北区北10条西5丁目)

受講資格 満18歳以上の方であればどなたでも受講できます。(学歴不問)

定 員 先着70名

受 講 料 3,500円(既納の受講料はお返しできません。)

修了証書 全6回の開講のうち,4回以上受講した方には、最終講義終了時に修了証書を交付します。

主 催 北海道大学大学院地球環境科学研究院

後 援 札幌市教育委員会

申込期間 平成23年7月15日(金) – 7月25日(月)【必着】

申込先 北海道大学環境科学事務部 (学術助成担当)

〒060-0810 札幌市北区北10条西5丁目

申込手続 申し込みは,下記の手順を全て行うことで完了します。

1.仮申込【仮申込書 】をダウンロードしてご利用下さい.

今回から申込手続方法が変更となりましたのでご留意願います。申込方法 」を参照願います。

会場には、受講者のための駐車場がありませんので、公共の交通機関をご利用ください。

本公開講座は、平成23年度前期道民カレッジ連携講座(環境生活コース9単位)の指定を受けています。

本公開講座は特定の回のみの受講も可能です(受講料も減額となる場合があります)ので、希望される方は上記申込「1仮申込み」の際にお申し出ください。

北海道大学大学院地球環境科学研究院 公開講座

概 要:様々な生物の持つ遺伝情報を比較すると,地球上の全生物は共通の祖先から起源したことが分かる。しかも,遺伝子に起こる突然変異には適応に有利なものはほとんどない。それでは,これ程多様な生物はどのように生み出されてきたのだろうか。最近明らかとなってきた生物多様化のメカニズムについて解説する。

概 要:林床植物を題材に,多様な生育環境に適応し,進化してきた植物たちの生きる実態(生活史)を解説するとともに,未来へと続く自然環境の保全における生活史研究の重要性を紹介する。

概 要:森林を形作る樹木は,お互いに,より有効に光や土の中の養分を獲得しようと競い合うことで,分化・共存して巨大な生物炭素蓄積を持つ生態系を形作ってきた。人間社会の持続性の鍵をも担っている森林の果たす役割について,紹介する。

概 要:北国に棲む哺乳類,鳥類,魚類,昆虫類がどのように冬を過ごしているか,特にどのように低温に対処しているかについて,そのメカニズムを中心に紹介する。

概 要:植物の光合成産物による根圏細菌の活性化(汚染物質分解促進)作用と根圏細菌による植物の成長促進作用が同時に進行する様子を紹介する。

概 要:近年動物や植物といった生き物の生活や個体数の変化をコンピューターシミュレーションで予測するという試みがよく行われている。その舞台裏について解説を加え,コンピューターの中の生命がどのように作られ,どのような役割を果たしているのかを伝えたい。

講義時間は,毎回18:30〜20:00です。

※ 講師の都合により,講義日が変わる場合があります。

2011-06-02

大学院地球環境科学研究院長

ジンギスカンパーティについて

来る7/1(金)夕刻に、本研究院・学院の前庭でジンギスカンパーティを実施します。

ついては、下記注意事項にくれぐれも留意いただくよう、よろしくお願いいたします。

芝生を痛めないように、シートを敷くこと。

七輪やコンロを直接芝生に置かないで、ブロック等の上に置くこと。

花火は絶対にしないこと。

21時以降は建物外での歓談はしないで、室内に移動すること。(近隣からの苦情あり。)

ゴミの収集と後片付けを、各グループで完璧に行うこと。

使用済みの「炭」は放置せず、消火後に必ず片付けること。

玄関の周りにコンロを放置せず、翌朝には必ず持ち帰ること。

2011-06-01

国際的な環境問題とその解決に興味を持たれている学生の皆さんのご参加をお待ちしております。

第9回 地球研地域連携セミナー HOKKAIDO

ユーラシアへのまなざし

日時:2011年6月12月(日) 13:00-17:30

開会挨拶

趣旨説明

基調講演

「シベリア永久凍土と地球環境」

講演

「途絶化するシベリアの村−ソ連崩壊と温暖化」

「川下・風下から取り組む環境共同体構築の試み」

パネルディスカッション

お手数ですが、参加を希望される方は、以下から事前の登録手続きをお願いいたします。

問い合わせ先

2011-05-27

大型実験機器管理員会 で管理している「BrukerDaltonics micrOTOF」(LCMS、ESI−TOF)について,

日時:6月22日(水) 13:00

なお、蛍光・発光・吸光測定装置(フルオロスキャンアセントFL/マルチスキャンJX,

2011-05-19

北大祭学院企画

2011年日程

6月4日 (土 ) 11:00 – 17:00 6月5日 (日 ) 11:00 – 16:00

地図 クリックで拡大

環境サイエンス・トーク

本学院の研究者や大学院生が取り組んでいる研究についてわかりやすくお話しいたします。

6月4日(土)13:00〜13:20 「獣(けもの)道と葉脈の不思議な関係」フランソワ フジエール ギャブリエール(博士研究員) 13:25〜13:45 「樹木の驚きの記憶力!! 〜樹木年輪が語る東シベリアタイガ林の過去〜」 鄭 峻介(博士課程2年) 13:50〜14:10 「みんなの憧れ!”クワガタムシ”を科学する」後藤寛貴(博士課程3年) 14:15〜14:35 「帰化植物からみた自然」斎藤達也(博士課程3年) 14:40〜15:00 「生物が作る化合物の科学 」梅澤大樹(助教) 6月5日(日)13:00〜13:20 「ホッホ〜ウ♪ これで君もフクロウ博士」外山雅大(博士研究員) 13:25〜13:45 「樹木の驚きの記憶力!! 〜樹木年輪が語る東シベリアタイガ林の過去〜」鄭 峻介(博士課程2年) 13:50〜14:10 「みんなの憧れ!”クワガタムシ”を科学する」後藤寛貴(博士課程3年) 14:15〜14:35 「帰化植物からみた自然」斎藤達也(博士課程3年) 14:40〜15:00 「生物が作る化合物の科学 」梅澤大樹(助教) 環境サイエンス・パフォーマンス

大学で行っている実験や研究を触って・見て、体験できます。デモンストレ-ションとパネル展示もあります。

環境起学専攻学内堆肥化〜少年よ、堆肥を抱け!〜 あなたもやってみよう、省エネプロジェクト 地球圏科学専攻地球を包む空の水 泥の中から化石を拾う 南極観測疑似体験 生物圏科学専攻耕地圏科学コースで研究しているいろいろな生物 ショウジョウバエの唾腺染色体の標本作製 生態遺伝学の研究で用いる生物たち 90ºCで生きる高温微生物の姿 環境物質科学専攻分子模型でダイヤモンドを作ろう! 化学実験体験コーナー カニ殻から得られるキトサンを用いた重金属イオンの除去 ホタルの光をつくってみよう 環境修復のための技術とその材料 液体窒素でつくる極低温環境

2011-05-11

Special Grant Program for International Students / Research Assistant Program of Graduate School of Environmental Earth Science (October 2011)

This program will select students, who can likely contribute internationally in their research field, from those students applying to doctoral courses of Graduate School of Environmental Science.* .

2011-05-11

1.大阪会場

詳しくは【こちら 】をご覧下さい.

2011-04-28

安全管理委員長

平成23年度防災訓練の実施について

このことについて、下記のとおり防災訓練を実施しますので、

記

1.実施月日 平成23年5月13日(金)13時00分から14時30分 内 容

2011-04-25

第2回 オホーツク生態系保全 日露協力シンポジウム

入場料無料、事前申込不要、日露同時通訳付ですので、ふるってご参加ください。添付ファイル を参照していただければ幸いです。

なお、2009年3月8日に開催された第1回の議論の様子は以下でご覧になれます。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/hoppo/pdfs/smp0903_06.pdf

2011-04-15

各部局等の担当者 様

平素よりお世話になっております。国際支援課です。

今年度の春のガレージセールは5月17日(火)に開催予定です。

つきましては、販売用物品の提供のご協力をお願い申し上げます。

受付日時や物品についての詳細は【添付ファイル 】をご参照ください。

何卒宜しくお願い致します。

2011-04-07

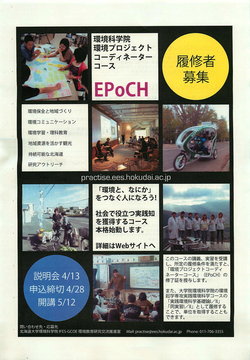

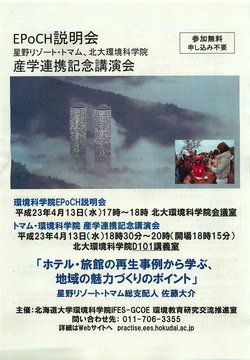

環境プロジェクトコーディネータープログラム(EPoCHコース) 」の概略を説明し、担当教員が補足説明します。

日時:4月13日(水)17:00 – 18:00 EPoCH説明会

日時:4月13日(水) 18:30 – 20:00(講演会開場18:15)

http://practise.ees.hokudai.ac.jp/journal/?p=200

2011-04-04

1.入学式

2.教務関係等ガイダンス(入学式終了後引続き同会場)について

3.各専攻によるガイダンスについて

環境起学専攻: そのままD201において、午後1時30分から

地球圏科学専攻: 1階D101室において、教務関係等ガイダンス終了の約10分後から

生物圏科学専攻: そのままD201において、引続き(約5分後から)

環境物質科学専攻: 百年記念会館大会議室において約15分後から

2011-04-01

スイス氷河実習説明会の開催について

2011年度の大学院共通授業・南極学特別実習I、および、地球圏科学専攻・地球雪氷学実習として、スイスアルプスでの野外実習を2011年8-9月に予定しています。

日時: 4月13日(木) 18:00から

この実習は修士課程、博士課程を問わず、北大の大学院生全員に参加して頂けます。

なおスイス実習への参加は、野外行動技術実習の履修が条件になります。

環境科学院

2011-04-01

南極学特別実習III(野外行動技術実習)開講の案内

2011年度の大学院共通授業・南極学特別実習III、および、地球圏科学専攻・地球雪氷学実習として、野外行動技術実習を以下のとおり開講します。

開講日時:4月13日(水)16:30から

今年は南極観測隊での越冬から戻られたばかりの、札幌在住の山岳ガイド立本氏を特別講師として招きます。

詳しい内容はこちらで確認して頂けます。

質問などあれば以下までお願いします。

環境科学院・地球圏科学専攻

2011-03-25

平成23年度第1学期および通年開講科目の履修登録について

○履修登録期間

平成23年4月6日(水)〜4月15日(金)17:00

○履修登録方法等

上記履修登録期間に、履修届に必要事項を記入して学術助成担当 窓口に提出。

履修届に記入に当たっては、「平成23年度授業計画(Syllabus) 」や、添付 の「授業科目の履修登録について」を参照のこと。

上記履修登録期間中に調査・乗船等で履修届を提出できない場合は、事前に学術助成担当まで要相談のこと。

2011-03-10

平成23年3月10日

教員・学生・若手研究者の皆さん

大学院環境科学院長 南川雅男

GCOE拠点リーダー 山中康裕

環境科学院・GCOE合同RA等成果発表会のお知らせ

このたび、下記の日程で環境科学院およびGCOE「統合フィールド環境科学の教育研究拠点形成」合同のRA等成果発表会を開催いたします。

当日はポスターによる発表が行われます(発表者43名)。

年度末でお忙しい事と存じますが、多くの方々のご参加をお願い申し上げます。

日 時: 平成23年3月14日(月)13:00〜16:05

会 場: 地球環境科学研究院 D棟201室

※プログラム(予定) を添付いたします。

問い合わせ先

北海道大学大学院環境科学院 GCOEプロジェクト支援ユニット (環境科学院管理棟1階事務室内)

e-mail : gcoe at ees.hokudai.ac.jp

Tel : 011-706-4861 or 706-4862

Fax : 011-706-4867 dfd

2011-02-08

2011-02-08 / 2011年度行事予定表を掲載しました

2010-12-09

平成23年4月入学 春季入学試験 学生募集要項 を掲載しました

2010-12-01

Special Grant Program for International Students / Research Assistant Program of Graduate School of Environmental Earth Science (Apr. 2011)

This program will select students, who can likely contribute internationally in their research field, from those students applying to doctoral courses of Graduate School of Environmental Science.* .

2010-11-03

学生募集に係る 学院説明会 開催についてのお知らせ

2010-11-01

平成22年度公開講座 「北海道の自然環境再考」 テキストを公開しました

2010-10-20

「元気な日本復活特別枠」要望に関するパブリック・コメントへの意見提出 について (全学) http://www.hokudai.ac.jp/shinchaku.php?did=628

2010-08-26

オープンキャンパス写真展

2010-08-01

平成22年度公開講座 北海道の自然環境再考: その危機的現象をとらえる

パンフレット

《北海道大学大学院地球環境科学研究院長 南 川 雅 男》

わが国でもっとも豊かな自然を誇る北海道には毎年、国内、海外から大勢の観光客が訪れ、その野生的な自然に満足し、知床や大雪の自然はまさしく世界の資産であり、人類の資産であることを実感するのです。しかし、このように貴重な自然環境も永遠不滅ではありません。気候の温暖化や、ますます激しくなる人の活動は、この自然にすでに大きな影響をもたらしていることも知るべきなのです。今回の公開講座では、北海道の自然を注意深く観察してきた研究者のレポートから、この貴重な自然がいかに壊れやすいか、すでにどのような変化が起こっているのかを知ることがテーマです。サケや高山植物など代表的な生物種や、川や海岸ですらも不変ということはないことを知らされます。さらに大勢の観光客が訪れる国立公園では、登山道が周辺の環境を侵食するという皮肉な結果を知らされるでしょう。こうした現実を見つめて、貴重な資産をどのように守ればよいのか、一緒に考えてみましょう。

開講時期 平成22年8月24日(火)〜9月28日(火)

実施場所 北海道大学大学院地球環境科学研究院 新講義棟D−101

受講資格 満18歳以上の方であればどなたでも受講できます。(学歴不問)

定 員 先着50名

受 講 料 3,500円(既納の受講料はお返しできません。)

修了証書 4回以上受講した方には、最終講義終了時に修了証書を交付します。

申込期間 平成22年7月26日(月) – 8月4日(水)

申込先 北海道大学環境科学事務部 (学術助成担当)

申込手続 申し込みは、直接窓口で行うか、郵送で行ってください。

参 考

会場には、受講者のための駐車場がありませんので、公共の交通機関をご利用ください。

本公開講座は、平成22年度前期道民カレッジ連携講座(ほっかいどう学コース9単位)の指定を受けています。

本公開講座は特定の回のみの受講も可能です(受講料も減額となる場合があります)ので、希望される方は上記申込先までお問い合わせください。

北海道大学大学院地球環境科学研究院 公開講座

概 要:北海道の代表的生物であるサケ科魚類。見事なまでの美しいプロポーションに大きな体。清らかな流れに棲息し、味は絶品。何千キロも海を回遊するにもかかわらず、産まれた川に戻ってくる謎めいた生態。私もそんな魅力に取り憑かれて、北海道、さらには北欧、北米まで回遊しました。フィールド調査を続けるうちに、その興味深い生態がどんどん明らかになってきましたが、同時に、近年の環境改変による悪影響も強く実感します。本講演ではその魅力と苦境をお話したいと思います。

概 要:大雪山系は高緯度地域に位置しているうえに、森林限界を超える標高に台地が広がる地形要因のため、我が国最大規模の高山生態系が発達している。多様な高山植生は、豊富な積雪と地形要因が作り出す、融雪時期の違いによって作られている。近年の温暖気候により、雪解け時期は早期化の傾向があり、それに対応して高山植生が急速に衰退している事実が明らかにされた。多様な積雪環境により維持されてきた高山生態系の仕組みと、地球温暖化の影響について紹介します。

概 要:サロベツ湿原は、原生花園とも呼ばれるように、様々な植物が生育している。また、ラムサール条約に登録され、水鳥保護上も貴重な湿原である。しかし、世界の至るところで、主に人為により湿原は減少の一途を辿っており、地球温暖化が、その減少に追い討ちをかけている。ここでは、サロベツ湿原の中でも大規模な撹乱を受けた泥炭採掘跡地の遷移過程を、水、埋土種子、リター、定着促進効果、絶滅危惧種というキーワードでまとめ、保全と復元について考えたい。

概 要:大雪山の高山帯には登山道が張り巡らされていて,その荒廃の進行のようすが過去20年にわたって調査されている。大雪山は,世界の山岳地域の中でも最も登山道荒廃が進んだ地域の一つで,危機的状況にあるといえる。最近は,こうした危機的状況への対策が少しずつ進められるようになってきてはいるものの,問題解決への道のりははるか遠いと言わざるを得ない。この講義では,まず荒廃の危機的状況について述べ,そのうえで荒廃に対する対策を紹介します。

概 要:近年、アムール川流域が、オホーツク海や北部北太平洋親潮域の巨大な魚付林になっている可能性が浮かび上がってきました。アムール川からもたらされる溶存鉄が海の生き物をどう育んでいるか、また流域における人為的な土地改変が陸面からの溶存鉄流出にどう影響するか。そして地球温暖化の影響は?日中露の三カ国が国境を越え、また陸と海の境界を越え、この壮大な環境システムの保全についてどう取り組むか。北海道の海、オホーツク海で起こっているダイナミックな問題を紹介します。

概 要:北海道の海岸線や河床に異常・異様な変化が発生していると聞いたことがありますか?海浜の砂や石,河床の礫は,時々刻々水流とともに運搬・移動している.”浜の真砂がつきてしまったら・・・・”何が起きるでしょうか?人工構造物(港湾突堤,砂防ダムなど)を設置すると海浜や河床に急激な侵食・堆積が生じることが多い.工学的に対処療法を施しても,自然は”自然のシステム”として応答し,人間のコントロールを受け付けません.このような現象を紹介し,異常な海岸浸食や河床低下に関わる”自然のシステム”を考えます。

講義時間は,毎回18:30〜20:00です。

2010-07-08

環境科学の最前線、大学院環境科学院を見よう

日時: 8月1日 (日) 10時-16時

オープンキャンパスでは、地球温暖化、オゾン層破壊、生物多様性、環境のためのナノマテリアル、環境浄化、低炭素社会等の課題について以下のプログラムを実施します。

コース・研究室見学 実験・体験型展示環境修復の科学と技術 ウッチーを食べよう! 雲をつくってみよう 温暖化予測ゲーム 雪と氷の不思議 生態遺伝学の研究で用いる生物たち 90°Cで生きる高温微生物の姿 ショウジョウバエの唾腺染色体の標本作製 地下水の分析と汚染地下水の浄化 コース・課題紹介パネル展示学 院紹介DVD上映 ポスター

写真展 応募写真を公開しました

2010-05-18

北海道大学大学院環境科学院 大学祭施設公開

プログラム

環境サイエンス・トーク

6月5日 (土) / 6日 (日)

本学院の研究者や大学院生が取り組んでいる研究についてわかりやすくお話しいたします。

12:30-12:50 共生する生き物の多様な戦略 坂本洋典 12:50-13:10 かわいい! たくましい! 私の先生〜光合成細菌 佐藤由季 13:10-13:30 南極大陸・内陸旅行 西村大輔 13:35-13:55 みんなの憧れ! “クワガタムシ”を科学する 後藤寛貴 13:55-14:15 最新のナノテクを使った環境センシング 川口俊一 14:00- 特別企画: 『食』が『身』につくフォーラム 体験する環境科学:展示とデモンストレーション

6月5日 (土) 11:00 – 17:00

大学で行っている実験や研究を触って・見て、体験できます。デモンストレ-ションとパネル展示もあります。

土の中から化石を拾う 雲をつくってみよう 南極観測隊疑似体験 耕地圏環境学コースで研究している色々な作物 90℃で生きる高温微生物の姿 生態遺伝学の研究で用いる生物たち ショウジョウバエの唾腺染色体の標本作製 サステナビリティ・キャンパス活動 来て見て知ろう!環境科学 ホタルの光をつくってみよう 液体窒素でつくる極低温環境 分子模型でダイヤモンドを作ろう! 化学反応を体験してみよう! 環境修復のための技術とその材料 消化管体験ツアー あなたもできる3D映像 – 飛び出す世界を体験する 大学院環境科学院の説明会

6月6日 (日) 13:00, 14:00, 15:00

大学院へ進学を希望する学生に向けて、各専攻、コ-ス、研究内容などを紹介いたします。

2009-09-10

第11回北大−ソウル大学「環境科学シンポジウム」

環境科学院の院生と博士研究員のみなさんへ

第11回北大−ソウル大学「環境科学シンポジウム」に参加し、

では、皆さんの応募を待っています。

2009-08-01

平成21年度公開講座 異分野融合によって新たな環境科学を起こす

パンフレット

《北海道大学大学院地球環境科学研究院長 南 川 雅 男》

便利で豊かになると信じて開発してきた技術や、20世紀の繁栄を支えてきた多くの産業や制度は、今世紀に大きく転換を迫られています。私たちは、環境への配慮なしに、便利さや豊かさだけを追求することには、もはや同意できなくなっているのです。では、環境への配慮は、どのようあるべきで、どのように社会に受け入れられるでしょうか。今回の公開講座では、現代の環境問題として象徴的な5つのテーマを取り上げます。期待が先行しがちな先端テクノロジーの抱える不安、いつでもあると思い込んでいた河川流域に起こっている変化、豊なはずと思いがちな水資源が直面するかもしれない問題、低炭素で循環型の社会はどのように実現可能か、途上国の森林衰退にみる急激な近代化の歪み。このような、異分野に点在するかのようにみえるこれらの課題に共通しているのは何でしょうか。「人間と自然の共生のあるべき姿」を求めて、一緒に考えてみませんか。

開講時期 平成21年8月18日(火) – 9月29日(火)

実施場所 北海道大学大学院地球環境科学研究院 会議室

受講資格 満18歳以上の方であればどなたでも受講できます。(学歴は問いません。)

定 員 先着50名(会場の都合により、今年度は先着50名までとなります。)

受講料 3,500円 (既納の受講料はお返しできません。)

修了証書 4回以上受講した方には、最終講義終了時に修了証書を交付します。

申込期間 平成21年7月27日(月) – 8月5日(水)

申込先 北海道大学環境科学事務部 (学術助成担当)

申込手続 申し込みは、直接窓口で行うか、郵送で行ってください。

会場には、受講者のための駐車場がありませんので、公共の交通機関をご利用ください。

本公開講座は、平成20年度前期道民カレッジ連携講座(環境生活コース9単位)の指定を受けています。

本公開講座は特定の回のみの受講も可能です(受講料も減額となる場合があります)ので、希望される方は上記申込先までお問い合わせください。

北海道大学大学院地球環境科学研究院 公開講座

概 要: 地球規模で環境劣化が進んでいます。身近に感じられる孫の世代まで住みやすい地球を残したいのは誰もが考えることです。深刻な環境問題でも、ひとつひとつの要素は自然科学や人文社会学に基礎情報があるので、それらを集め、いろいろな分野の人たちが協力して取組むことによって有効な対策を見出せます。また異なる視点から観ることで、一面的な問題解決策の逆効果を防げます。このようなパズルを解く具体例を見てみましょう。

概 要: 人類は、生活基盤を支える産業技術を、マクロ、ミクロ、サブミクロを経て、ついにナノの領域に進歩させました。直径1ミクロンの球体は直径1ナノの球体に分けると10億個分にもなります! ナノ素材・ナノテクノロジーは環境負荷低減を可能にする次世代産業技術ですが、「ナノ物質による環境汚染」という人類未曾有の環境問題をもたらす危険性も秘めています。日本初、ナノテクノロジーの柱とも言われる「カーボンナノチューブ」を具体例として取り上げ、その功罪について解説します。

概 要: 私たちは生活の中で河川の持つ様々な公益的機能を享受しています。一方で、人口増加に伴う水資源への需要が高まるにつれ、河川が持つ豊かな自然環境を著しく劣化させています。特に、長い時間をかけて、自分の目で見わたすことのできない景観の変化などには気づきにくいものです。ここでは、河川を中心に見た流域景観の変化や水生生物の生息環境が劣化する仕組み、さらに再生の試みや課題について最新の知見を交えて紹介します。

概 要: 我々は生活のいたるところに水資源の恩恵を受ける反面で、旱魃や大雨など水に関連する自然災害は多くの被害をもたらします。このように地球の気候システムの中で、水はどのように巡り、どのような役割を持っているのかについて、わが国やアジアの気候を例として解説します。また、地球温暖化などの気候変動や人間活動によって、自然の水循環系にどのような変化が起こり得るかについて紹介します。

概 要: 大量生産・大量消費のメタボ社会からの脱却は、地球温暖化の緩和という観点からだけでなく、使用エネルギーの大半を海外に依存している我が国にとっては、安全保障という視点からも重要な事柄です。環境負荷の低減と心豊かな暮らしを両立させた「持続可能な社会」を実現する上で、私たちが現在抱えている課題と、その克服に向けた様々な取り組みについて紹介します。

概 要: 社会が不安定であり地域住民の生業が身近な自然環境に大きく依存している途上国では、環境劣化に対する適応力が低く、その影響は先進国よりも深刻です。本講義では、社会主義から市場経済への移行後、商業主義に起因する様々な環境問題が具現化しているモンゴルを対象にします。国土の10%足らずを占める森林に焦点をあて、森林を成立させる環境要因や近年の森林衰退の現状および地域住民の森林保護意識などについて紹介します。

講義時間は,毎回18:30-20:00です。

2009-07-08

環境科学の最前線、大学院環境科学院を見てみよう

地球温暖化、オゾン層破壊、生物多様性、環境のためのナノマテリアル、環境浄化、低炭素社会等

日時: 8月2日 (日) 10時-16時

学院紹介DVD上映 コース・課題紹介パネル展示 実験・体験型展示 コース・研究室見学 ポスター

関連企画

北大祭参加企画 「もっと身近に 環境科学」

2009-05-14

北海道大学大学院環境科学院 大学祭施設公開

プログラム

環境サイエンス・トーク

6月6日 (土)12:00-12:30 北海道を北上するブナたちの生態学 小林誠 12:30-13:00 北海道のサケの話 中島美由紀 13:00-13:30 ヒトや自然を守りたい-水環境の保全と修復- 三原義広 (30分休憩) 14:00-14:30サンゴから地球環境を考える 藤井賢彦 14:30-15:00貝に聞く昔の環境 – ホタテが見た氷河期の日本海 入野智久 15:00-15:30地球環境の窓を見つめる南極観測 澤柿教伸 6月7日 (日)12:00-12:30 北海道を北上するブナたちの生態学 小林誠 12:30-13:00 北海道のサケの話 中島 美由紀 13:00-13:30 蛍光で見えないものを光らせる 山田幸司 (30分休憩) 14:00-14:30 サンゴから地球環境を考える 藤井賢彦 14:30-15:00 貝に聞く昔の環境 – ホタテが見た氷河期の日本海 入野 智久 15:00-15:30 地球環境の窓を見つめる南極観測 澤柿 教伸 体験する環境科学:展示とデモンストレーション

6月6日 (土) 11:00 – 17:00 6月7日 (日) 11:00 – 16:00 大学で行っている実験や研究を触って・見て、体験できます。デモンストレ-ションとパネル展示もあります。

南極観測隊模擬体験 ホタルの光をつくってみよう 液体窒素でつくる極低温環境 明日のエコでは間に合わない 環境中の二酸化炭素をはかろう 環境修復のための技術とその材料 分子模型でダイヤモンドを作ろう! 生態遺伝学の研究で用いる生き物たち 空と海を測る −気象・海洋観測の実際 耕地圏環境科学コースで研究している色々な作物 劇的分別Before After -実践! 7月からのごみ分別をやってみよう- 水道水、ミネラルウォーター、井戸水、いろいろな水を分析してみよう 土の中から化石を拾う 物の色を測る 大学院環境科学院の説明会

6月7日 (日) 13:00, 14:00, 15:00

大学院へ進学を希望する学生に向けて、各専攻、コ-ス、研究内容などを紹介いたします。

2008-08-01

平成20年度公開講座 ヒトと地球にやさしい化学技術

《北海道大学大学院地球環境科学研究院長 岩 熊 敏 夫》

私たちは化学製品の存在はよく知っていますが、毎日の人間のくらしを支えている化学の働きは十分に理解していないようです。生物は太陽の膨大な光エネルギーを利用して今日の生態系をつくりあげてきました。化学においてもクリーンな光エネルギーは注目され、環境浄化やエネルギー変換に役立つ光触媒や、光の吸収や発光を利用した分析技術、あるいは光合成により生産されるバイオマスの利用などが研究されています。一方、化学物質による生態系や環境の破壊を抑えるために、より環境負荷の低い物質の生産方法、天然の有用物質の探索が行われています。さらに、環境にやさしい化学技術とともにこの公開講座では、水銀汚染や薬品の流出事故などにより、汚染された環境をいかに修復し守っていくかについても取り上げます。ご来聴をお待ちしています。

【公開講座要領】

開講時期 平成20年8月19日(火) – 9月30日(火) 18:30-20:00

実施場所 北海道大学大学院地球環境科学研究院C棟104講義室

受講資格 満18歳以上の方であればどなたでも受講できます。(学歴は問いません。)

定 員 50名程度

受講料 3,500円 (既納の受講料はお返しできません。)

修了証書 4回以上受講した方には、最終講義終了時に修了証書を交付します。

【申込要領】

申込期間 平成20年7月28日(月) – 8月6日(水)

申込先 北海道大学環境科学事務部 (学術助成担当)

申込手続 申し込みは、直接窓口で行うか、郵送で行ってください。

【その他】

会場には、受講者のための駐車場がありませんので、公共の交通機関をご利用ください。

本公開講座は、平成20年度前期道民カレッジ連携講座(環境生活コース9単位)の指定を受けています。

本公開講座は特定の回のみの受講も可能です(受講料も減額となる場合があります)ので、希望される方は上記申込先までお問い合わせください。

北海道大学大学院地球環境科学研究院 公開講座

概 要: 光合成を考えてもわかるように、光は生物が生きていくのに不可欠なものですが、太陽からふりそそぐ膨大な量の光は、環境浄化やエネルギーの創出にもつかうことができます。その代表例が光触媒反応です。すでに、日常生活のなかにも光触媒の応用製品がふえてきています。たとえば、ガラスや壁にコーティングした光触媒薄膜がそうです。これらは、光触媒反応によって屋外では汚れをふせぎ、室内では汚染空気を浄化します。また、光触媒によって水を分解し、燃料として利用できる水素をとりだす研究もさかんに行われています。ここでは、これらの光触媒の可能性についてやさしく解説します。

概 要: 環境ホルモンやダイオキシンなど、化学が悪者であるかのような報道が多くなされてきました。しかし化学は化学製品を作り出すことを通じて、私たちの生活を豊かにすることに大きく貢献しています。また、空気や水をきれいにするのにも化学は大活躍しています。これら化学製品の製造や化学による環境浄化には、化学反応を促進させる物質”触媒”が欠かせません。本講義では空気や水を浄化する触媒技術を紹介するとともに、触媒を使った余分な廃棄物を出さないクリーンな化学合成について解説します。

概 要: 船舶に防汚塗料を用いなければフジツボやイガイなどの生物が付着し、燃費の低下を招きます。古くより防汚技術は存在していましたが、有機スズを用いる自己研磨型塗料は 画期的なものでした。しかしながら、環境ホルモンの一種として報道された有機スズは、今年9月以降船舶表面に存在することが国際条約により禁止されます。 そこで、鮫の表面構造を模すことによってフジツボをつきにくくしたり、海の中で他の生物に覆われていない生物のもつ化学物質を利用する新しい技術について解説します。

概 要: 光と物質の相互作用は、環境問題においてよく話題となるオゾンホ?ルやCO2による地球温暖化といった問題と密接に関係します。また植物の生命現象においても必要不可欠な問題です。この相互作用に基づいて物質は光(電磁波)を吸収するわけですが、吸収された光の一部は、異なる波長(異なる色)の発光として外に放出されます。このような発光を検出することにより、直接触れること無く(非侵襲といいます)いろいろな物質を調べたり、あるいは生細胞の状態を調べたりする研究についてご紹介します。

概 要: 私たちの周囲や世界各地には、土壌や湖沼・河川、大気などが様々な化学物質で汚染されている地点がたくさん存在します。このような汚染された環境をレメディエート(修復)するとはどういうことなのか、またどのような手法が考えられるかについて解説します。鉛汚染土壌、インドネシアにおける水銀汚染、中国松花江のニトロベンゼンによる汚染、女性ホルモンによる河川の汚染など幾つかの汚染事例を示しながら、化学的手法による修復技術開発の現状について紹介します。

概 要: デンプンやセルロースなどの糖質は古くから私たちの衣食住に深くかかわってきた身近な材料です。また、化石資源の枯渇にともなって、糖質は再生可能な資源として近年注目されています。緑色植物によって二酸化炭素と水と太陽エネルギーより常に生産される糖質はカーボンニュートラルとみなされ、地球温暖化対策としても鍵となる資源といえます。本講義ではこのような糖質の機能性材料、ファインケミカルズおよびエネルギー源としての新しい利用について解説します。

講義時間は,毎回18:30-20:00です。

2008-05-16

北海道大学大学祭施設公開企画

ポスター

プログラム

環境サイエンストーク

本学院の研究者や大学院生が取り組んでいる次のような研究についての講演会です。

6月7日(土) 13:00-17:00

13:00- 「地球環境の窓をみつめる南極観測」澤柿教伸 13:40- 「世界の気象はこれからどのように変わるか」宇田川佑介 14:20- 「ボルネオ島にテングザルを追う」松田一希 15:00- 「モンゴル平原でみる地球環境の変化」小野寺有 15:40- 「低炭素社会の実現をめざして 」安本哲郎 16:20- 「人の健康を守る化学」坂本啓典 6月8日(日) 14:00-16:00

20分の講演6つをまとめて聴けます。

14:00- 「地球環境の窓をみつめる南極観測」澤柿教伸 14:20- 「世界の気象はこれからどのように変わるか」宇田川佑介 14:40- 「ボルネオ島にテングザルを追う」松田一希 15:00- 「モンゴル平原でみる地球環境の変化」小野寺有 15:20- 「低炭素社会の実現をめざして」安本哲郎 15:40- 「人の健康を守る化学」坂本啓典 体験する環境科学:展示とデモンストレーション

本学院の研究者や大学院生が取り組んでいる研究の一部を実際に体験することができます。

6月7日(土) 11:00-17:00

物の色を測る 南極観測隊疑似体験 川の水をキレイにしよう 土の中から化石をひろう ホタルの光をつくってみよう 液体窒素でつくる極低温環境 9 0℃ で生きる高温微生物の姿 分子模型でダイヤモンドを作ろう! 環境中の二酸化炭素量をはかろう 環境修復のための技術とその材料 生態遺伝学の研究で用いる生物たち 野鳥調査体験:君も鳥博士になれる! 空と海を測る−気象・海洋観測の実際− 耕地圏環境学コースで研究している色々な作物 フードマイレッジ−あなたの食事の環境負荷を測ろう− 水道水,ミネラルウオーター, 井戸水,いろいろな水を分析してみよう! パネルによる研究紹介

6月7日(土) 11:00-17:00

大学院環境科学院の説明会: 本学院を受験したい学生に向けて

6月8日(日) 13:00-14:00

2007-08-01

平成19年度公開講座 快適環境をまもる微生物たちの姿とはたらき

微生物は生命のルーツでもあり、地球上には様々な種類が無数に存在しています。しかし、微生物が、食品加工や病気などに関わるだけではなく、私たちの地球環境を守る働き者であることはあまり知られていません。かれらはそれぞれが、苛酷な条件下でも有機物を合成し、作物の生産を手助けし、あるいは汚染物質の分解による環境の浄化をしているのです。詳細は公開講座で紹介されますので、是非ご参加下さい。

【公開講座要領】

【申込要領】

【その他】

概 要:海洋は地球の表面積の約70%を占めており、太陽からの光の届く海洋表層(200メートルより浅い水深)では、肉眼では見えない極微小の植物プランクトンが、二酸化炭素と水を使って光合成をし、有機物と酸素を作り出しています。その地球規模での年間生産量は陸上植物に匹敵することから、植物プランクトンは地球温暖化の原因となる二酸化炭素の重要な固定者です。本講義では、海洋植物プランクトンを中心に、地球環境変化に対する海洋微生物の役割とその応答についてご紹介します。

概 要:去年の雪解けの頃、知床半島に近いオホーツク海沿岸で、油塊や油にまみれた多数の海鳥の死骸が打上げられているのが発見されました。このニュースを聞き、1997年1月に日本海(島根県隠岐島沖)で起きたロシアのタンカーナホトカ号の重油流出事故を思い出した方も多いのではないでしょうか。石油などで汚染された環境を生物の力によって浄化する技術をバイオレメディエーションといいます。この技術は、例えば汚染物質を燃やしてしまう方法などに比べて、環境に優しいといわれています。しかし、必ずしも有効でないこと、外来生物を導入することへの違和感などから使いにくい技術でもあります。北海道はサハリン油田に近接していることもあり、不断の備えが必要です。石油によって汚染された土壌を対象にした微生物を使ったバイオレメディエーションの問題点と新たな可能性について考えてみます。

概 要:近年、札幌市を流れる豊平川や琴似発寒川において、秋になるとサケの遡上が再び観察され

概 要:微生物は肉眼では捉えることができないため、自然界の中で微生物の活躍を伺い知ることが困難です。しかし、地球上には多様な微生物が存在し、生態系において物質の生産、分解及び循環に寄与しています。南極と言った極限環境で、微生物はどのように生活しているのでしょうか? 南極だけでなく、身近な環境を例にして、低温環境で活躍する微生物たちをご紹介します。

概 要:根圏とは植物の根と接触した極わずかな土壌領域のことです。ほんのわずかな量にも思えますが、土の中の根の表面積を考えると実は莫大な量となります。この根圏には多種多様な微生物(1gの土に107-1011匹)が棲息しているのですが、その中には植物にとって役に立つ微生物も存在しています。このような微生物の役割を紹介すると同時に、地球環境や人間にとって優しい農業を目指すためにどうやって微生物をうまく活用していくべきかについて解説します。

概 要:細菌は単細胞生物なのでバラバラに生きていると考えられがちですが、自然環境中では何らかの表面に付着して集団すなわちバイオフィルム(ぬめり)を形成していることが知られています。本講義ではバイオフィルムに隠された細菌のしたたかな生存戦略とこれらを環境浄化技術に応用できる可能性について解説します。

2007-06-01

北海道大学大学祭施設公開企画

ポスター