掲示板

2014-05-08

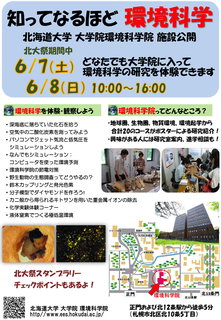

北大祭学院企画

2014年日程

6月7日 (土)ー8日 (日) 10:00 – 16:00

地図 クリックで拡大

サイエンスパフォーマンス

大学で行っている実験や研究を触って・見て、体験できます。

深海底に落ちていた化石を拾う 空気中の二酸化炭素を測ってみよう パソコンでジェット気流と低気圧をシミュレーションしよう なんでもシミュレーション:コンピュータを使った環境予測 環境科学院の節電対策 野生動物の生態調査ってどうやるの? 鈴木カップリングと発光色素 分子模型でダイヤモンドを作ろう! カニ殻から得られるキトサンを用いた重金属イオンの除去 化学実験体験コーナー 液体窒素でつくる極低温環境 環境科学院ってどんなところ?

地球圏、生物圏、物質環境、環境起学から合計20のコースがポスターによる研究紹介! 興味がある人には研究室案内、進学相談も!

2014-04-15

Hokkaido University Translations (HUT) webpage update

Please visit this link to view newly updated documents to HUT (details on attachment).

http://www.oia.hokudai.ac.jp/about/translated-documents-hut/

Your assistance is much appreciated to refer HUT to international students and international faculty.

Access from the HU webpages:

HU English webpage: 「ABOUT」→ 「Hokkaido University Translations (HUT)」

2014-04-14

2014年度 スイス氷河実習説明会の開催

環境科学院・南極学カリキュラムの実習として、

日時: 4月16日(水) 18:15から

この実習は修士課程、博士課程を問わず、 北大の大学院生全員に参加して頂け

なおスイス実習への参加は、

杉山 慎

2014-04-14

2014年度 南極学特別実習III開講通知

南極学特別実習III(野外行動技術実習)を以下の通り開講します。

開講日時:4月16日(水)16:30から

南極や極地での観測に経験の深い本学教員に加えて、

今年度の開講予定はこちらで確認できます。

質問などあれば以下までどうぞ。

杉山 慎

2014-04-11

修士課程の学生の皆様

1年生の方には入学式で簡単な説明があったかと思いますが、PAREプログラムに

参加にあたっては、特に長期派遣の場合には指導教員とよく相談する必要があり

4月17日18時15分から 国際本部にて

http://www.hokudai.ac.jp/international3/ryugaku/pare/

また、6月15日〜27日にはタイでスプリングスクールがあります。

これは、2月実施予定であったものが延期となったものです。したがって、概要

これについても追加の参加希望を受け付けることができます。(〆切間近)

このタイのスプリングスクールについて簡単な説明会を下記の通り実施します。

4月15日14時45分から D102にて

都合がわるくて関心のあるかたは個別にお問い合わせください。

2014-04-10

環境科学院の説明会 が大阪 (5/24), 東京 (5/25), 札幌 (5/27) で開催されます.

【PDF 】

2014-04-09

平成26年度 時間割・学年暦を掲示しますので、ご利用下さい。

PDFファイル2014_academic_calendar_and_time_table.pdf

2014-01-24

【ツネイチ フジイ奨学金】

【応募資格】

【奨学金】

【留学可能期間】

【募集人員】

【応募期間】

【応募方法】

【選考過程・結果】

【内容に関する問い合わせ先】

2014-01-15

3月3〜5日に理工系の学部3年生・高専専攻科1年生を対象に,大気と海洋に関するスプリングスクールを開催します。

2014-01-06

本日より、春季入試(2月27日〜2月28日)の願書受付が開始されました。

詳細は【こちら 】

2013-12-29

English Program of Environmental Earth Science for Sustainable Society (EPEES-SS) will be opened from April of 2014 and now we are inviting applications.

Details are here .

2013-12-04

環境科学院説明会を開催します

平成25年12月10日(火) 16時30分〜18時30分

【詳細 】

2013-11-26

気候変動に関する政府間パネル(IPCC) 公開シンポジウム

今秋、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)から第5次評価報告書(第1作業部会)及び、温室効果ガス算定論に関する二つの方法論報告書が発表されました。また、来年3月には横浜でIPCCの第38回総会が開催され、第5次評価報告書(第2作業部会)の報告書が承認される予定となっています。そこで、関係者が一堂に会して地球温暖化問題について考えるシンポジウムを開催します(主催:IPCC、共催:環境省、北海道大学持続可能な低炭素社会づくりプロジェクト、 北海道大学大学院地球環境科学研究院、ほか)。前半にIPCCの活動及び、気候変動に関する最新の知見を、後半には地球温暖化問題への国際的な取り組みとIPCCの関わりについて議論します。皆様のご参加をお待ちしています。

記

日時: 平成25年12月10日(火) 13:00-17:20 (12:00- 受付)別添 】のとおりです

2013-11-18

平成25年11月19日

ハラスメント防止セミナーの開催について

本学では、ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに

記

日 時 平成25年12月5日(木)

会 場 地球環境科学研究院 D−201講義室

対 象 環境科学院教員

講 師 株式会社 マネジメントサービスセンター

1. 大学法人を取り巻く環境変化

2013-11-15

北海道大学環境科学院は「国際交流パーティ2013」を下記の通り開催する運びとなりました。パーティには、なかなか食べられない世界各国のお料理や飲み物を用意しています。各国の文化パフォーマンスを見たりしながら、それらを味わってみませんか。

皆様のご参加を心よりお待ちしております。

2013-11-11

Special Grant Program for International Students / Research Assistant Program of Graduate School of Environmental Science (April 2014)

This program will select students, who can likely contribute internationally in their research field, from those students applying to doctoral courses of Graduate School of Environmental Science.

2013-10-01

平成26年4月入学秋季特別入学試験の出願は10月1日ー11日です.

入試募集要項

2013-09-25

下記により入学式を挙行いたします。

1.日 時: 平成25年10月1日(火)午前10時~

2013-08-26

8/29(木)午後にサステイナビリティサイエンスに関する北海道大学―国連大学のジョイントセッション(14:45-16:15)及び国連大学学長の特別講演会(「国連安全保障理事会 その前途は?」、16:30-17:30)がW103教室で開催予定ですので、奮ってご参加ください。

百田恵理子(Eriko Momota)

2013-07-01

夏季期間における地球環境科学研究院建物の閉鎖について

夏季期間における連続休暇取得の奨励並びに環境負荷軽減

記

[color=6633FF]1.実施期間・体制について[/color]

[color=6633FF]2.対 象[/color]

[color=6633FF]3.郵便物について[/color]

詳細については,環境科学事務部総務担当(電話011-706-2203)まで

2013-06-18

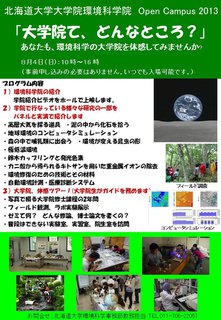

北海道大学大学院 環境科学院:「大学院て、どんなところ?」あなたも環境科学の大学院を体感してみませんか?

日時: 8月4日 (日) 10時-16時

地球温暖化、オゾン層破壊、生物多様性の減少、森林破壊、有害化学物質の拡散、資源の枯渇など人類共通の問題に直面しています。このような問題を解決し、持続可能な環境を維持するためにはサイエンスの力と人々の英知を結集することが必要です。

当日のプログラム内容

環境科学院の紹介 研究展示学院で行なっているさまざまな研究をパネルおよび実演紹介しています。 大学院体感ツアー環境科学院をガイド付きのツアー形式でご案内します。

2013-06-18

平成25年度公開講座 東日本東北沖大地震と北海道

パンフレット

《北海道大学大学院地球環境科学研究院長 嶋津克明》

北海道では,将来の巨大地震の発生により,大きな災害の発生が想定されています。2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震とそれに伴う津波の災害は,決して道民の皆さんにとっても他人事ではありません。本公開講座では,津波災害の状況,大気中・海洋中の放射性物質の拡散の現状,土壌汚染の現状などについて,皆さんが普段あまり見ることのできないデータを多用しながら,東北地方太平洋沖地震とそれに伴う津波がもたらした影響について議論します。さらに,津波に対する観光・地域開発の考え方,原発との付き合い方,津波避難のあり方,土壌の除染方法など,皆さんが東北地方太平洋沖地震・津波から学ぶべきことについても取り上げます。本公開講座は,地球環境科学研究院を中心としたさまざまな分野の教員が,6回シリーズで開講します。御来聴をお待ちしています。

開講時期 平成25年8月21日(水)〜9月25日(水)(毎週水曜日)

実施場所 北海道大学大学院地球環境科学研究院(札幌市北区北10条西5丁目)

受講資格 満18歳以上の方であればどなたでも受講できます。(学歴不問)

定 員 先着70名

受 講 料 3,500円(既納の受講料はお返しできません。)

修了証書 全6回の開講のうち,4回以上受講した方には、最終講義終了時に修了証書を交付します。

主 催 北海道大学大学院地球環境科学研究院

後 援 札幌市教育委員会

申込期間 平成25年7月16日(火)〜7月26日(金)【必着】

申込先 北海道大学環境科学事務部教務担当

〒060-0810 札幌市北区北10条西5丁目

申込手続 申し込みは,下記の手順を全て行うことで完了します。

1.仮申込【仮申込書 】をダウンロードしてご利用下さい.

詳細は,別紙「申込方法 」を参照願います。

会場には、駐車場がありませんので、公共の交通機関をご利用ください。

本公開講座は、平成25年度前期道民カレッジ連携講座(環境生活コース9単位)の指定を受けています。

本公開講座は特定の回のみの受講も可能です(受講料も減額となる場合があります)ので、希望される方は上記申込「1仮申込み」の際にお申し出ください。

北海道大学大学院地球環境科学研究院 公開講座

概 要:地震ならびにその後の津波が与えた観光産業への被害状況について,甚大な被害を受けた地域から地形の効果によって大きな被害を免れた松島まで,現地での写真を使って紹介し,被災地がもっている観光開発のポテンシャル,観光と環境教育・防災教育・地学教育,観光の進むべき道などについて議論します。さらに,東北地方太平洋沖地震から北海道の沿岸部の観光地が学ぶべき視点について述べます。

概 要:福島第一原発事故から2年以上が過ぎました。新聞やテレビではほとんど報道がありませんが,事故はまだ収束するめどさえたっていない,というのが現実ではないかと思います。そうした現状を把握しながら,泊原発にどのような危険があるのかを,活断層との関連でお話したいと思います。日本の食糧基地であり,私たちの暮らす北海道を安全な地域にするためにはどうすればいいのか,そのための課題についても,みんなで考えたいと思います。

概 要:デジタル地図や空中写真,さらに講演者が被災地域で撮影したビデオや写真を使って東日本大震災の被災状況を解説します。さらに,昨年発表された北海道太平洋沿岸の津波想定を用いて,沿岸自治体における住民避難の現状と問題点をお話しします。最後に,東日本大震災後の宮城県で策定された避難計画と,北海道釧路市などで策定されつつある避難計画とを比較し,積雪寒冷地の避難計画に関する課題について論じます。

概 要:東北地方太平洋沖地震超巨大津波はまさに想定外の破壊的な浸水,遡上をもたらしました。このような超巨大津波は,過去数千年の履歴の中で理解してこそ,自然の真実に迫ることができます。3.11津波痕跡を可能な限りつぶさに観察,記録するとともに,過去の津波の痕跡(津波堆積物)の理解が肝要なこと,過去の超巨大津波の履歴およびそれらの意味することなどについて,津波の地層の調査方法の工夫を織り交ぜながら検討します。

概 要:福島第一原子力発電所の事故によって放出された放射性物質により,広い地域の土壌の汚染が生じています。土壌からの放射能の影響を避けるために,様々な除染法が提案されていますが,いまだ効果的な除染法は確立されていません。本講義では,放射性物質による土壌の汚染状況や現在実施されている除染法について説明するとともに,土壌から放射性物質を取り除く土壌修復技術の幾つかについて紹介し,土壌の修復が可能か考えてみます。

概 要:福島第一原発事故により環境へ放出された放射性物質が,大気を通してどのように広がったのか,また,海洋を通してどのように広がっていったのか/広がっていくのかについて,観測や数値計算の結果を紹介するとともに,議論します。また,福島県周辺に残留する放射性物質の今後についても紹介し,北海道・日本に暮らす我々がどのようにこの問題に向き合うべきかについて議論します。

講義時間は,毎回18:30〜20:00です。

※ 講師の都合により,講義日が変わる場合があります。

2013-05-24

Special Grant Program for International Students / Research Assistant Program of Graduate School of Environmental Science (October 2013)

This program will select students, who can likely contribute internationally in their research field, from those students applying to doctoral courses of Graduate School of Environmental Science.

2013-05-15

北大祭学院企画

2013年日程

6月8日 (土)ー9日 (日) 10:00 – 16:00

地図 クリックで拡大

サイエンスパフォーマンス

大学で行っている実験や研究を触って・見て、体験できます。

のぞいてみよう!トマムの魅力 in 北大 サーモグラフィーで自然や動物を撮影 黒潮をつくってみよう 〜海流のしくみ 泥の中から化石を拾う アリの生態の不思議を見よう ほ乳類の形と色の違いの不思議 化学実験体験コーナー 鈴木カップリングと発光色素 分子模型でダイヤモンドを作ろう! カニ殻から得られるキトサンを用いた重金属イオンの除去 環境修復のための技術とその材料 液体窒素でつくる極低温環境 大学院ってどんなところ?

環境科学の研究者や学生の素顔にせまる新企画です

どうすれば環境科学の博士になれるの? 学生や教員の活動を一挙大公開 フィールド観測の魅力を伝える写真展 希望者は大学院の奥までご案内します

2013-04-10

下記のとおり説PAREプログラム説明会を開催します。

日時:平成25年4月11日(木)17:30〜PARE Program Web Site 】

2013-04-07

南極学特別実習III(野外行動技術実習)開講の案内

環境科学院・南極学カリキュラムの実習として、

開講日時:4月17日(水)16:30から

南極や極地での観測に経験の深い本学教員に加えて、

今年度の開講予定はこちらで確認できます。

また過去に開催した実習の模様をこちらで確認して頂けます。

2013-04-06

環境科学院入試説明会が開催されます(5/25大阪、5/26東京、5/28札幌)こちら 】

2013-04-04

【学生募集要項 】を今年度入試実施版に更新しました.

2013-04-01

環境科学院・南極学カリキュラムの実習として、 スイスアルプス氷河実習を2012年9月に予定しています。詳細 】

2013-03-12

標記発表会及び審査会を行いますので,お知らせいたします。

Mir Md. Mozammal Hoque (地球圏科学専攻) Low molecular weight dicarboxylic acids and related compounds in the marine aerosols from the Pacific Ocean.

Md. Shariful Islam (環境起学専攻) Phytoremediation of Heavy metals from Water Environment

Yanqing Wang (環境起学専攻) Application of nanomaterials in sustainability of environment science

A.K.M Rashidul Alam (生物圏科学専攻) Early phase of invasion of Balanus glandula along the coast of Eastern Hokkaido:changes in abundance, distribution and recruitment

Chiang Huang-Chu (環境物質科学専攻) Application of Stark Spectroscopy in Absorption and Photoluminescence to Optoelectronic Functional Materials

Md. Tajuddin Sikder (環境起学専攻) Analyses of contaminants and development of a high-performance water purification technique for surface water

Buranaboripan Wanvisa (環境物質科学専攻) Adsorption of reactive dyes from aqueous solution by β-cyclodextrin linked chitosan derivative

2012-11-30

第15回北海道大学−ソウル大学ジョイントシンポジウムの分科会「Future and risk of our environment」が12月7日環境科学院D201教室で9時より開催されます。この分科会ではソウル大教員2名の基調講演に加え、両大学の大学院生が(地球科学に関する)研究について発表します。興味のある方は、ぜひ参加してください。

【プログラムPDF 】

2012-11-14

Special Grant Program for International Students / Research Assistant Program of Graduate School of Environmental Earth Science (April 2013)

This program will select students, who can likely contribute internationally in their research field, from those students applying to doctoral courses of Graduate School of Environmental Science.

2012-10-01

環境起学専攻推薦入試の出願期間は10月2日から15日までです.こちら 】をご覧下さい.

2012-09-11

地球圏科学特別講義㈽の講師としてお迎えした、

多数のご来聴をお待ちしています。

特別セミナー

2012-07-23

北海道大学サステイナブルキャンパス推進本部より

2012-07-03

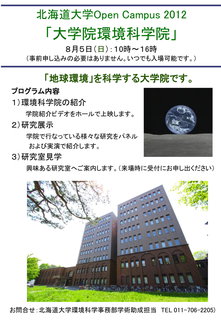

北海道大学大学院 環境科学院:私たちが生きる地球は、いま

日時: 8月5日 (日) 10時-16時

地球温暖化、オゾン層破壊、生物多様性の減少、森林破壊、有害化学物質の拡散、資源の枯渇など人類共通の問題に直面しています。このような問題を解決し、持続可能な環境を維持するためにはサイエンスの力と人々の英知を結集することが必要です。

当日のプログラム内容

環境科学院の紹介 研究展示学院で行なっているさまざまな研究をパネルおよび実演紹介しています。 研究室見学興味のある、研究室・実験室をご案内します。※ご来場時に受付担当者にお申し出ください。

2012-06-25

平成24年度公開講座 環境を支える化学

パンフレット

《北海道大学大学院地球環境科学研究院長 嶋津克明》

「化学」というと環境汚染や温暖化ガスといった負のイメージが先にたつかもしれません。しかし私達が今日享受している物質的豊かさは,人類が「化学」を使いこなすことで獲得してきたものです。したがって環境に調和したサステイナブルな社会を作っていくためには,物質を扱う化学の力がどうしても必要となります。例えば,植物は再生可能な太陽光エネルギーを利用した光合成という素晴らしいプロセスを完成させていますが,これを化学の力で人工的に模倣することで,エネルギー問題の解決に貢献しうる光触媒が完成されつつあります。有用な天然物質の探索やバイオマスの有効利用,ゼロエミッションプロセスや環境修復材料の開発も進められています。こうした「地球にやさしいくらし」を実現するための技術に加えて,本公開講座では,オゾン層問題や環境分析といった「地球の健康診断」をするための手法についても取り上げます。御来聴をお待ちしています。

開講時期 平成24年8月22日(水)~9月26日(水)(毎週水曜日)

実施場所 北海道大学大学院地球環境科学研究院(札幌市北区北10条西5丁目)

受講資格 満18歳以上の方であればどなたでも受講できます。(学歴不問)

定 員 先着70名

受 講 料 3,500円(既納の受講料はお返しできません。)

修了証書 全6回の開講のうち,4回以上受講した方には、最終講義終了時に修了証書を交付します。

主 催 北海道大学大学院地球環境科学研究院

後 援 札幌市教育委員会

申込期間 平成24年7月13日(金)~7月23日(月)【必着】

申込先 北海道大学環境科学事務部 (学術助成担当)

〒060-0810 札幌市北区北10条西5丁目

申込手続 申し込みは,下記の手順を全て行うことで完了します。

1.仮申込【仮申込書 】をダウンロードしてご利用下さい.

詳細は,別紙「申込方法 」を参照願います。

会場には、駐車場がありませんので、公共の交通機関をご利用ください。

本公開講座は、平成24年度前期道民カレッジ連携講座(環境生活コース9単位)の指定を受けています。

本公開講座は特定の回のみの受講も可能です(受講料も減額となる場合があります)ので、希望される方は上記申込「1仮申込み」の際にお申し出ください。

北海道大学大学院地球環境科学研究院 公開講座

概 要:光合成を考えてもわかるように光は生物が生きていくのに不可欠なものですが,太陽からふりそそぐ膨大な量の光は環境浄化やエネルギー創出にも利用できます。代表例が光触媒反応です。すでに,日常生活のなかにも光触媒の応用製品がふえてきています。たとえば,ガラスや壁の光触媒コーティングや空気清浄機がそうです。これらは,光触媒反応によって屋外では汚れをふせぎ,室内では汚染空気を浄化や抗菌・抗ウイルス作用をしめします。また,光触媒によって水を分解し,燃料である水素をとりだす研究も行われています。ここでは,これらの光触媒の可能性についてやさしく解説します。

概 要:富栄養化した海や湖で大発生する赤潮やアオコや船に付いて世界中を旅をするフジツボやイガイは厄介者である。この厄介者を防ぐ化学技術と逆にその化学物質を利用する研究を紹介する。

概 要:私たちは今,地球温暖化,資源・エネルギーの枯渇,地球規模の化学物質汚染,オゾンホールによる紫外線増加,海の富栄養化といった人類共通の問題に直面しています。このような環境問題は古くから知られており,およそ100年前に活躍した宮沢賢治の童話にも様々な環境問題が登場します。「やまなし」では食物連鎖,「グスコーブドリの伝記」では冷害と炭酸ガスと温暖化 ,「狼森と笊森,盗森」では農地開発などが取り上げられています。今回はこのような童話を題材に生態系での物質循環,化学物質汚染,バイオ燃料など生体物質科学に関連した環境問題を紹介したいと思います。

概 要」オゾンはオゾン層として太陽紫外線から地上の生命を守るはたらきをしていますが,地表付近のオゾンは人体,植物にとって有害な大気汚染物質の一つです。また,二酸化炭素と同様に温室効果ガスであり,オゾン濃度の変化は気候にも影響すると考えられています。一方,大気エアロゾルとは,大気中に浮遊する液体,固体の粒子状物質のことで,やはり人体,植物,気候への影響が指摘されています。本講義では,オゾンと大気エアロゾルの生成と反応,環境への影響について,主に化学の視点から解説します。

概 要:私たちが快適に暮らすために,清浄な空気と水は欠かせません。日本の大気汚染は大きく改善されてきましたが,これは工場や自動車の排気ガスを化学的に浄化しているからです。化学反応による環境の清浄化には,化学反応を促進させる物質“触媒”が大いに活躍しています。本講義では,空気と水を清浄化する触媒技術について紹介します。また関連した話題として,化石資源の有効的な利用方法についても解説します。

概 要:私たちの周りの土や水には様々な化学物質が溶けています。それらはカルシウムなどの必要な金属イオンであったり,有害な物質であったりします。この濃度を測るためには,普通には大がかりな機械が必要ですが,特定の金属イオンと反応して色が変わる試薬を使うと簡単な機械で濃度を調べることが出来ます。このような目的に使われる試薬の開発の研究を紹介します。

講義時間は,毎回18:30~20:00です。

※ 講師の都合により,講義日が変わる場合があります。

2012-05-29

北大祭学院企画

2012年日程

6月9日 (土)・10日 (日) 11:00 – 16:00

大学院環境科学研究院 (北10条西5丁目) 西5丁目通りに面しています

環境サイエンス・トーク

本学院の研究者や大学院生が取り組んでいる研究についてわかりやすくお話しいたします。

6月9日(土) 13:00-14:3513:00〜13:20 「黒潮、それはブレンダーかバリアーか?」青木邦弘(研究員) 13:25〜13:45 「歴史の生き証人ニホンザリガニ:DNAが語る北日本の地史」小泉逸郎 13:50〜14:10 「釧路の霧が減っている?北海道の霧の謎に迫る」杉本志織(研究員) 14:15〜14:35 「ナノテクで創り出す“貴金属の色”」七分 勇勝(助教) 6月10日(日) 13:00-14:3513:00〜13:20 「黒潮、それはブレンダーかバリアーか?」青木邦弘(研究員) 13:25〜13:45 「歴史の生き証人ニホンザリガニ:DNAが語る北日本の地史」小泉逸郎 13:50〜14:10 「釧路の霧が減っている?北海道の霧の謎に迫る」杉本志織(研究員) 14:15〜14:35 「ナノテクで創り出す“貴金属の色”」七分 勇勝(助教) 環境サイエンス・パフォーマンス

大学で行っている実験や研究を触って・見て、体験できます。デモンストレ-ションとパネル展示もあります。

環境起学専攻あなたもやってみよう、省エネプロジェクト 明日の電力需要は? でんき予報に挑戦 小型赤外線カメラで街や自然の温度を調べよう 地球圏科学専攻黒潮をつくってみよう〜海流のしくみ〜 泥の中から化石を拾う 生物圏科学専攻耕地圏科学コースで研究しているいろいろな生物 生体遺伝の研究で用いる動物たち ショウジョウバエの染色体を見てみよう 90℃で生きる高温微生物の姿 環境物質科学専攻分子模型でダイヤモンドを作ろう! 化学実験体験コーナー キトサンを用いた重金属イオンの除去 ホタルの光をつくってみよう 環境修復のための技術とその材料 液体窒素でつくる極低温環境

2012-05-29

環境科学同窓会のHPができました

現在,設立準備中で,環境科学院・地球環境科学研究科・環境科学研究科 修了生の皆様の登録を呼びかけています.

2012-05-11

Special Grant Program for International Students / Research Assistant Program of Graduate School of Environmental Earth Science (October 2012)

This program will select students, who can likely contribute internationally in their research field, from those students applying to doctoral courses of Graduate School of Environmental Science.

2012-05-10

平成25年度学生募集(平成25年4月入学)および平成24年度学生募集(平成24年10月入学)の募集要項を掲示しました .

2012-05-01

環境科学院説明会を開催しますこちら 】

大阪会場

東京会場

札幌キャンパス会場

2012-04-04

スイス氷河実習説明会の開催について

環境科学院・南極学カリキュラムの実習として、スイスアルプス氷河実習を2012年9月に予定しています。以下の日程で説明会を開催しますので、実習に興味がある学生のみなさんはぜひお集り下さい。

日時: 4月11日(水) 18:00から

この実習は修士課程、博士課程を問わず、北大の大学院生全員に参加して頂けます。

また説明会の配布資料はこちらで確認できます。

なおスイス実習への参加は、野外行動技術実習の履修が条件になります。

環境科学院 地球圏科学専攻 雪氷・寒冷圏科学コース

2012-04-04

南極学特別実習III(野外行動技術実習)開講の案内

環境科学院・南極学カリキュラムの実習として、南極学特別実習III(野外行動技術実習)を以下の通り開講します。

開講日時:4月11日(水)16:30から

南極や極地での観測に経験の深い本学教員に加えて、南極での越冬経験を持つ山岳ガイド立本明広氏を講師に招き、フィールドワークに必要な知識と技術を学びます。大学院の研究で野外観測に取り組む方や、野外活動一般に興味がある方の受講を歓迎します。

今年度の開講予定はこちらで確認できます。

また過去に開催した実習の模様をこちらで確認して頂けます。

質問などあれば以下までお願いします。

環境科学院・地球圏科学専攻 雪氷・寒冷圏科学コース

2012-03-15

平成25年度大学院環境科学院修士課程特別推薦入試募集要項を掲載しました.

詳細は【こちら 】

2011-12-13

2012年度4月入学(MC/DC)の春季入学試験学生募集要項を掲示しました.

入試募集要項

2011-12-01

平成24年度学生募集説明会(第3回)

東京会場・大阪会場では,今回は実施いたしません。

2011-11-08

Let’s have 11 country’s international food and drink.

It will be a valuable opportunity to listen to their country’s introduction.

普段、なかなか食べられない世界11ヶ国のお料理やビールを

皆様のご参加を心よりお待ちしております。

2011-11-07

パブリックフォーラム:

日時 2011年11月6日(日)13:00〜15:30

ヒマラヤの氷河はどれくらい融けているのか?

話題提供者

告知ポスター(0.7MB)

2011-10-25

Special Grant Program for International Students / Research Assistant Program of Graduate School of Environmental Earth Science (April 2012)

This program will select students, who can likely contribute internationally in their research field, from those students applying to doctoral courses of Graduate School of Environmental Science.* .

2011-10-18

GCOEプログラム 人材育成 海外滞在体験学生レポートサイト

GCOEプログラムで運営しております「人材育成プログラム」では、2009年春のスタート以来、

「GCOE Career-Up Program Students’ Reports」

2011-10-07

南極学特別講義IIの開講について

来週の火曜日から、南極学特別講義IIを開講します。

———— 講義日程 ————–

・Prof. Wilhelm Hagen (Bremen University)

・Prof. Heinz Blatter (ETH Zurich)

10 月21 日(金) 14:45-18:00 寒冷圏と気候との関係、陸氷と雪について

問い合わせ先:

2011-09-25

集中講義『環境国際関係論特別講義』(9月30日)

あわせて、研究院アワー も行います。

2011-09-20

平成24年度入学 院生募集説明会を開催します.

2011-09-13

講演会「3.11後のドイツと北海道のエネルギー」

詳細

[日時] 10月8日(土)13:00〜15:30(開場12:30)

[定員] 200名

2011-09-06

環境物質科学専攻 修士課程 平成24年4月入学 の推薦入学試験を行います。募集要項 】をご覧下さい.

2011-09-03

来る9月17日 市民講演会「環境と宇宙の地球化学」を開催いたします.中学生以上

日本地球化学会市民講演会「環境と宇宙の地球化学」

日時: 平成23年9月17日(土)13:00〜15:00

13:00〜13:10 開会挨拶

13:10〜14:00 「地球温暖化の歴史と未来」

近年、大気中の炭酸ガス等の増加で気温が上昇していると言われるが、本当だろうか?どうして温暖化するのか?自然現象に因るのでは?過去の気候変化は?温暖化の影響と21世紀の気温は? など、様々な疑問について考えてみよう。

14:00〜14:15 休憩

14:15〜15:05 「惑星探査機「はやぶさ」によりわかりつつある新しい太陽系像」

「はやぶさ」が戻ってきて1年を過ぎた。持ち帰ったサンプル分析も進んでいる。イトカワは何でできているのか? 何がわかってきたのか? 最新の成果を解説したい。

ウエブページはこちらです.

2011-09-01

〜地球圏科学特別講義I開講のお知らせ〜

※地球圏科学特別講義Iは、谷本先生から別途ご案内のあるQiu先生の

2011-08-30

平成24年度北海道大学大学院環境科学院修士課程(博士前期課程) (平成24年4月入学)入学試験専門科目における出題ミスについて (お知らせ)

平成23年8月25日(木)に実施いたしました平成24年度北海道大学大学院環境科 学院修士課程(博士前期課程)の専門科目の一部に出題ミスがあることが判明いたしましたのでお知らせします。

出題ミスの内容

平成23年8月25日(木)に実施した平成24年度北海道大学大学院環境科学院修士課程(博士前期課程)の専門科目の内,生物圏科学専攻専門科目「海洋学・水産科学系科目」問題5問1の設問において,文章中の5行目と8行目にそれぞれ「10」が記載されていました。

正しくは,異なる語句と数値が入るべき部分にも関わらず,同じ「10」が使用されていました。同出題ミスについて,試験時間内に8行目の「10」を「15」として解答するよう受験者に周知しましたが,一部の受験者への伝達ができなかったため,今般お知らせするものです。

採点方法について

当該設問「海洋学・水産科学系科目」問題5問1については,「10」「15」を採点から除外し,問題5の配点を変更の上,当該設問を除き採点します。この措置により,合否判定への影響はありません。

今後の対応

今後,入学試験問題作成にあたっては,このようなことがないようチェック体制を強化し,再発防止に努めます。

詳細

詳しくは【PDF 】をご覧下さい。

2011-08-29

特別講義をお願いしている米延先生にセミナーをしていただきます。皆様、ふ

「年輪年代学のレビュー」