北海道大学大学院

環境科学同窓会

会員通信 (Liaison)

ニューズレター (環境科学同窓会通信)

32号 (2025年12月1日)

32号 (2025年12月1日)

- 「淡々と歩む道-環境科学院で学んだ『当たり前を続ける力』-」 …… 合田 元清(環境科学院 環境物質科学専攻/北日本港湾コンサルタント(株))

- 「興味あることに一直線な学生生活」 …… 福田武博(北海道庁)

31号 (2025年6月24日)

31号 (2025年6月24日)

- 「『知りたい』を原動力に楽しんだ大学院生活」 …… 寺田 千里(北海道大学文学研究院/合同会社エゾリンク)

- 「貴重な経験ができた2年間」 …… 宮崎 紀子(王子木材緑化株式会社)

30号 (2025年3月24日)

30号 (2025年3月24日)

- 「From shells to fishes: A continuing research story from Japan to the Philippines」 …… Frolan A. Aya(Senior Scientist, Southeast Asian Fisheries Development Center – Aquaculture Department (SEAFDEC/AQD), Binangonan Freshwater Station, Binangonan, Rizal, Philippines)

- 「My two years at Hokkaido University: A journey of growth and ambition」 …… Philip Anggo Krisbiantoro(Postdoctoral researcher, National Taiwan University)

29号 (2024年12月24日)

29号 (2024年12月24日)

- 「人生で一番濃い2年間」 …… 今井 悠(文一総合出版)

- 「南極の海と氷に魅せられて」 …… 山崎 開平(タスマニア大学 豪州卓越南極科学センター研究員)

28号 (2024年10月9日)

28号 (2024年10月9日)

- 「学生時代の研究と仕事の関りについて」 …… 菅野 充(日揮ホールディングス株式会社)

- 「内陸から海へ、環境科学院での旅」 …… 李 勃豊(北海道大学大学院地球環境科学研究院 博士研究員)

27号 (2024年6月26日)

27号 (2024年6月26日)

- 「長い大学院生活の思い出」 …… 田畑(鈴木)あずさ(北海道大学農学研究院 技術補助員兼非常勤講師)

- 「Hokkaido University: memories on the journey to become a researcher」 …… Erik Prasetyo (Researcher, National Research and Innovation Agency (BRIN), Indonesia, Post-doctoral Research Fellow, Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Norway)

26号 (2024年4月4日)

26号 (2024年4月4日)

- 「分野は違っても、根は同じ」 …… 矢野根 智広(株式会社ホクビー)

- 「Studying at Hokkaido University, My Dream Became True」 …… Nurcahyo Iman Prakoso (Lecturer at Universitas Islam Indonesia, Indonesia)

25号 (2023年12月21日)

25号 (2023年12月21日)

- 「環境科学院での学びを糧に」 …… 佐々木 智規(気象庁 新千歳航空測候所 技術専門官)

- 「環境科学院時代の貴重な経験」 …… 鈴木 健太(千葉工業大学 地球学研究センター 研究員(嘱託))

24号 (2023年11月10日)

24号 (2023年11月10日)

- 「大学院生活を振り返って今思うこと」 …… 仙北 晃久(2018年度修士課程修了 生化学工業株式会社)

- 「気付いたら10年前と同じことを考えている自分」 …… 斉藤 潤(2015年度修士課程修了 現在モンタナ大学博士課程)

23号 (2023年7月10日)

23号 (2023年7月10日)

- 「研究経験を活かす場所」 …… 宮田 理恵 (2012年3月生物圏科学専攻博士課程修了 北海道立総合研究機構林業試験場)

- Enjoying student life at Hokkaido University …… Deha Agus Umarhadi(Department of Forest Management, Faculty of Forestry, Universitas Gadjah Mada, Indonesia)

22号 (2023年4月6日)

22号 (2023年4月6日)

- 博士課程進学のすすめ …… 西原 禎文 (2003年度博士課程修了 広島大学大学院先進理工系科学研究科・教授)

- 大気海洋コース卒業後の歩み …… 寺尾 建哉(気象庁大気海洋部・技術専門官)

21号 (2022年12月22日)

21号 (2022年12月22日)

- 自由に恵まれた大学院時代 …… 森 智子 (2017年 生物圏科学専攻 生態遺伝学コース修士課程修了 高校教員)

- Unforgettable turning points and experiences in Hokudai …… BUI Thi Ngoc Oanh (Lecturer at University of Science – Vietnam National University)

20号 (2022年9月20日)

20号 (2022年9月20日)

- 大学院時代を振り返って …… 坂上 誠 (ハイアールアジアR&D株式会社)

- How being ambitious helped me in my Japan life …… Serene Ezra Corpus Bondad (Post-doctoral researcher, INRAE, Bordeaux, France)

- A New Indonesia Research Institution …… Tika Dewi Atikah (Research Center for Ecology and Ethnobiology, BRIN)

19号 (2022年6月15日)

19号 (2022年6月15日)

- My study abroad memory in Hokudai …… Jin Lee (National Institute of Ecology, Republic of Korea)

- Studied at Hokkaido University: an amazing experience in my life …… La Ode Muhammad Yasir Haya (Halu Oleo University, Indonesia)

18号 (2022年3月24日)

18号 (2022年3月24日)

- 環境科学院での経験を振り返って …… 亀井 優太朗 (神奈川県立産業技術総合研究所)

- 寒い海にいざなわれた環境科学院での5年間 …… 吉田和広 (佐賀大学農学部 助教)

17号 (2021年12月20日)

17号 (2021年12月20日)

- 歓喜の夜 …… 本多健太郎 (国立研究開発法人水産研究・教育機構 主任研究員)

- これからのインフラ整備における地球環境の重要性 …… 鈴木裕太(日本海洋コンサルタント株式会社)

- Hokkaido University gave me wings to fly …… Kaniz Fatima Binte Hossain (Postdoctoral Researcher, Columbia University)

16号 (2021年9月21日)

16号 (2021年9月21日)

- 「環境科学院で学んだことが、今の自分に繋がっている」 …… 網野智美 (オルガノ株式会社)

- 大好きになった北海道、なまら楽しかった研究生活 …… 小林直貴 (信越化学工業株式会社 新機能材料技術研究所)

15号 (2021年6月15日)

15号 (2021年6月15日)

- 楽じゃなかった、けど楽しかった研究生活 …… 岩﨑 藍子 (東北大学大学院生命科学研究科付属浅虫海洋生物学教育研究センター助教)

- Thank you for giving me the opportunity to study in Hokkaido University …… Huynh Vuong Thu Minh (Lecturer of College of Environment and Natural Resources, Cantho University, Vietnam)

14号 (2021年3月25日)

14号 (2021年3月25日)

- 環境科学院で魅力的な研究に出会いました …… 漢那直也 (日本学術振興会特別研究員PD)

- My study abroad memory …… WEI Zhishun (魏志順) (環境物質科学専攻2017年3月博士修了 湖北工業大学(Hubei University of Technology)講師)

13号 (2020年12月20日)

13号 (2020年12月20日)

- 環境科学院時代の特異的で恵まれた研究環境 …… 小森田智大 (生物圏科学専攻2009年3月修了 熊本県立大学環境共生学部准教授)

- My life in Hokkaido University Japan under ABE Initiative Scholarship …… Kariuki Boniface Wainaina (Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology, KENYA)

12号 (2020年10月5日)

12号 (2020年10月5日)

- 改めて思い、考える『研究開発』の仕事 …… 岩﨑 健太郎 (住友化学株式会社先端材料開発研究所・主任研究員)

- Hokudai - Colorful Memories and Profound Values …… Roxy Mathew Koll, Dr. (Centre for Climate Change Research Indian Institute of Tropical Meteorology, India)

11号 (2020年6月25日)

11号 (2020年6月25日)

- 環境科学院で学んだ大切なこと …… 出村沙代 (株式会社たがやす取締役 京都精華大学/大手前大学非常勤講師)

- Hokudai, the most unforgettable and influential in my life …… Xun Wang (Associate Professor, Sichuan Agricultural University, China)

10号 (2020年3月31日)

10号 (2020年3月31日)

- 大学院時代を振り返って …… 福田朔也 (アジア航測株式会社)

- Hokudai, 2012-2015 …… Suherman (Ph. D.)

9号 (2019年12月20日)

9号 (2019年12月20日)

- 研究から行政へ …… 森本 祥子 (兵庫県職員 林学職)

- Hokudai, the home away from home! …… Sharmin Shishir (Post-doctoral researcher, Center for Far Eastern Studies, University of Toyama, Japan)

8号 (2019年10月17日)

8号 (2019年10月17日)

- 北海道大学大学院地球環境科学研究科で得たもの …… 川口 俊⼀ (2001年修了 北海道大学大学院国際食資源学院 准教授)

- Graduate School of Environmental Science helped me to grow up …… 周丹峰 (キヤノントッキ株式会社 機構設計部)

7号 (2019年6月22日)

7号 (2019年6月22日)

- 環境科学院で学んだことは人生の財産 …… 山田健太 (山田産商株式会社 代表取締役 平成22年3月環境起学専攻修了)

- Hokudai, in my life …… Chanita Boonmak (Instructor at Kasetsart University, Thailand)

6号 (2019年3月26日)

6号 (2019年3月26日)

- Hokudai, the unforgettable second place I called home …… Lina Mahardiani, Lecturer and Researcher, Universitas Sebelas Maret, Surakarta –Indonesia

- 環境科学院の良き文化を思い出しながら …… 坂崎 貴俊 (京都大学大学院理学研究科地球惑星科学専攻 助教)

5号 (2018年12月25日)

5号 (2018年12月25日)

- My two-year experience in Hokudai …… Naufal Rospriandana (GIZ Energy Programme Indonesia)

- 頭と体をつかった学究への道 …… 赤坂 宗光 (2006年3月修了 東京農工大学 准教授)

4号 (2018年9月15日)

4号 (2018年9月15日)

- Asmaa's Memories in Sapporo …… Ms. Asmaa Elnagar (Academic Researcher, Department of Biochemistry, Faculty of Veterinary Medicine, Zagazig University, Egypt)

- 環境科学院で培った考え方で、社会に貢献する …… 近藤 広隆 (積水化成品工業株式会社)

3号 (2018年6月13日)

3号 (2018年6月13日)

- Memories about life in Graduate School of Environmental Science, Hokkaido University …… Chunmao Zhu (Scientist, Japan Agency for Marine-earth Science and Technology)

- 研究を次の世代につなぐ …… 吉田 怜 (札幌市立八条中学校 理科教諭)

2号 (2018年3月11日)

2号 (2018年3月11日)

- Memory of Hokudai …… Tika D. Atikah (Research Center for Biology, Indonesian Institute of Sciences)

- 学術研究から企業の研究へ …… 杉目 康広 (住化エンバイロメンタルサイエンス㈱)

創刊号 (2017年12月25日)

創刊号 (2017年12月25日)

- 環境科学院での経験から …… 田原沙弥香 (一般社団法人北海道再生可能エネルギー振興機構)

- GSES - The Shaper of Environmental Scientists …… Md. Tajuddin Sikder, PhD (Assistant Professor, Jahangirnagar University, Bangladesh)

32.1 淡々と歩む道-環境科学院で学んだ『当たり前を続ける力』-

合田 元清 (環境科学院 環境物質科学専攻/北日本港湾コンサルタント(株))

苫小牧高専専攻科を終了した後、環境科学院では修士課程の2年間を過ごし、廣川淳先生の基で大気化学の基礎を学びました。研究テーマは海洋塩表面の大気化学、Bromideの大量放出に関わる内容とだったかと。。。

廣川先生との出会いは、苫小牧高専専攻科の1年前期、進路を迷っていた中、研究室訪問でお会いしたのが最初だったかと、その日、昼食も誘って頂き、クラーク亭(北区北12条西4丁目1-18)のチキンカツランチを食べた記憶があります。この味は今でも覚えており、たまに妻と通っております。

大学院の2年間は実環境で生じている大気化学反応を室内実験で再現すること、また再現した結果をモデルに当てはめ反応速度論的に説明することに明け暮れました。毎日、朝8時前から実験を仕込み、16時までには終え、結果を廣川先生と議論する。平日はほぼ、そのルーティンで実験をしておりました。最初は、得られた結果の再現性が乏しく、同じ条件の実験でも今日と昨日では結果が異なるといったことが頻発し、苦労した思い出があります。それでも、廣川先生は結果に対し、楽しんでおられ、常に前向きだった姿勢が印象的でした。結局、このような毎日を繰り返すことで、1年後には論文になるのではないかというところまで来て、無事JPCA(The Journal of Physical Chemistry A)にて報告されることになりました。この2年間で私が学んだことは、未知なことを追い求める、大きな成果を得るためには、「日々、自分自身ができることを当たり前に淡々と行うこと」であり、これが一番の近道であるということです。目の前の支障となることに文句を言わず、常に前向きに取り組み、変わらない毎日だとしても繰り返し繰り返し行うことが良い仕事に繋がるものだということを廣川先生の背中から学びました。たった2年間ですが、修了後10年を迎えようとする私の中でこの教えは大きな糧となっております。

筆者が施設計画を行った枝幸港の屋根付き岸壁

末筆になりますが、改めて、廣川先生と研究室の皆様には未熟な私を根気よく御指導頂いたことに感謝を申し上げます。最近は御一緒に研究活動を行うことは無いですが、根っこのところは皆様のお考えを受け継いでいると自負しております。今後も廣川先生の弟子として恥ずかしくないよう精進を続けていく所存です。また、飲みに行きましょう。

32.1 興味あることに一直線な学生生活

福田武博 (北海道庁)

子供の頃から生物が好きで、DNAが生物を構成している基本単位になっていることに興味を持ち、大学では理学部生物科学科に入学。生物の仕組みを細かく探求していき、分子サイズから生物を研究しようと、電子顕微鏡を扱い、3次元構造に関する研究を行っていました。日々研究をしているうちに、機械が並ぶラボの中で、生物ではない「物質」の研究をしていることが、昔に興味を持っていた生物なのか?と心の奥で疑問に思うことが多くなっていきました。

そんななか、学内に掲示されていたペンギンのポスターが目に入りました。「国際南極大学カリキュラム」がスタートするという内容でしたが、このポスターを見て直感的に「南極行こう!」と思いたち、すぐにカリキュラムの詳細を問い合わせました。その相手先が杉山教授であり、氷河のダイナミクスという、人生で初めての分野との接点が生まれました。これまで全く意識したこともない「氷河」で、登山経験は数回というレベルの人が、フィールド研究に分野を変えて大丈夫なのか?という心配を持ちつつも、興味が心配を上回り、一直線に環境課学院に進学することを決断しました。

環境科学院に進学してすぐ、5月にアラスカの氷河でアイスコア掘削を行う1.5ヶ月程度の調査に同行することとなりました。初めてのフィールドですので、指導教員たちの背中について行くだけで精一杯でしたが、得意としていた料理で活躍しようと、トンカツを揚げてカツカレーを作るなど、山の上のキャンプとは思えないようなごはんを作ったりしていました。ごはんを食べて作業して寝るという、いつもの生活なのですが、人間活動が全くない世界で、我々だけがポツンといて、そこで生きているという、普段では感じることのできない不思議な感覚はいまでも忘れられません。

夏には、国際南極大学カリキュラムのスイス氷河実習にも参加しました。テレビでよく見かけるスイスアルプスの風景を何カ所も見ることができましたが、調査機材を持って氷河上を歩いたり、現地研究者のお話を聞けたりなど、ただ現地をみる観光とは全く異なるとても刺激のあるプログラムでした。同学年の異なる分野の学生も一緒に受講しているため、横のつながりが広がるのも良かったです。

その後、他大学の調査研究に同行する形で、ヒマラヤの氷河調査にも2回同行させていただきました。深い雪に覆われたアラスカや、多くの観光客がいるスイスアルプスとは全く異なり、植生が少ない荒涼とした石と氷の世界です。標高6,000m近い現場は酸素が少なくて体が重かったり、大気が薄いせいか空の色や星空が見慣れたものとは異なるように感じたり、そんな山の麓(でも4,000m超えですが)に住む現地の人との交流がこれまでになく新鮮でした。このように、いろいろな地域で氷河研究の経験を重ねているうちに、第53次南極地域観測隊に参加しないかと声がかかりました。ペンギンを見て「南極行こう」と思い立って3年後のことです。こんなに早く夢が叶うことに戸惑いながらも、即断しました。

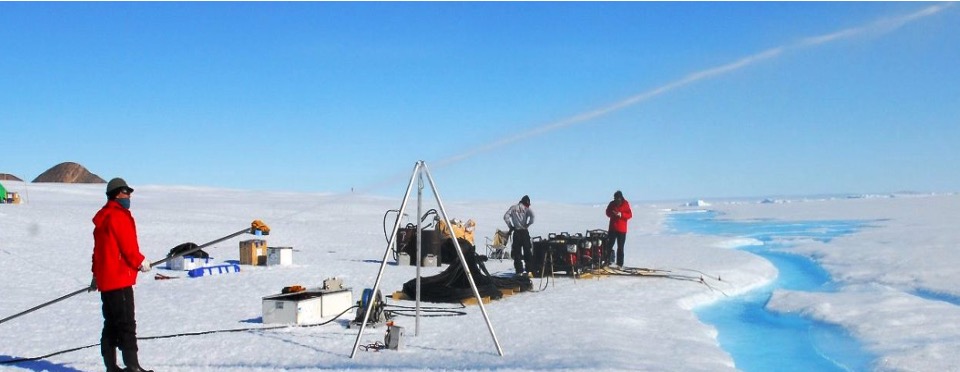

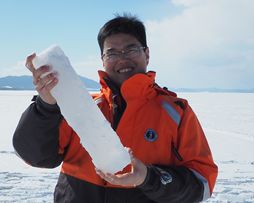

南極観測では、氷河末端の棚氷の熱水掘削に挑戦しました。厚さ400m程度ある氷を、熱水を噴出するノズルで融かしながら掘り進んでいきます。10時間ノンストップで、ボイラーに燃料を供給し、ホースを送り、ハンドルを回してノズルを避けていく作業を続け、無事に棚氷を貫通。その後、掘削孔にCTDなどを投入して掘削孔内に満たされた水の特性を計測したり、カメラを投入して底面状況を確認したりしましたが、宝探しをしているようなワクワク感でした。野外観測が終わったら、昭和基地で作業のお手伝いもしていましたが、テレビや本で見たことがある世界にいま自分がいるのだという、不思議な感覚のなかで作業をしていた事を鮮明に覚えています。

4ヶ月の観測を終え、南極から帰ってくると、ひとつの夢を完遂したことで、虚無感のようなものに苛まれます。これからどうしていこうかという具体的なビジョンを持つことができず、ぼんやりと現地で得られたデータを解析する毎日が続いていました。

そんな中、ゴミステーションでエゾシカの角が捨てられているのをたまたま発見しました。増えすぎたエゾシカによる問題については知っていましたが、「(私にとっては)価値あるシカの角でも、ハンターにとってはゴミとなっている」という現状を目の当たりにしたことが強烈に印象に残っています。このギャップを埋めることができれば、エゾシカ問題解決の一助になるうえ、そういった社会を動かす仕事は楽しそうだな、と急に興味を持ち始めました。そうなると昔と同様に、めちゃくちゃ積極的に動きだします。

道庁に入ってシカ対策しよう→現場を知らずに対策は語れない→ハンターの世界を知っておくべき→ハンターの知人はいないので誰にも聞けない→なら、自分で飛び込むか、という考えで猟銃と狩猟免許を所持し、山に入って独学でシカ撃ちするようになりました。その後、無事に道庁に入庁することもでき、エゾシカ問題に対する想いが伝わったのか、しっかりとエゾシカ対策にも関わっています。

これまで、生体高分子・南極・エゾシカと、そのときにいちばん興味を持っていることに取り組む人生を歩んできました。せっかく氷河で学位取ったのにもったいない、と言われることも多いのですが、学位取得で得られたものは氷河に関する知識だけではありません。フィールド研究で経験した「何をとっても新鮮」という感覚からは、普遍的に役立つ「観察する力」「考える力」をたくさん得ることができたと感じています。

これからも、興味あることを見つけたら一直線に突き進んでいきたいと考えていますが、これらの環境科学院での経験は、いつどこでも活きているものと思います。

南極ラングホブデ氷河で400mの熱水掘削に挑む

31.1 『知りたい』を原動力に楽しんだ大学院生活

寺田 千里 (北海道大学文学研究院/合同会社エゾリンク)

すべては、「屋久島のシカは短足かもしれない」とぽろっとこぼした一言から始まりました。そこから、私は南日本島嶼に生息するニホンジカの形態的な地理的変異を明らかにすること、特に足の長さの違いが適応進化の結果であることを検証する研究に取り組むことにしました。自分の「やりたい」「知りたい」という気持ちを大切にし、ほとんど野放しのような形で調査に送り出してくださり、学術的視点を育んでくださった指導教員の齊藤隆さんには、本当に感謝しています。

調査では、屋久島をはじめ、さまざまな島々を訪ね歩きました。地域の方々にお世話になりながら居候生活を送り、シカの狩猟に同行したり、死んだ個体を探し歩いたりしました。頭骨や足の骨、そしてお肉を採取して持ち帰るという生活は、今振り返ってみても、大学院生という立場だからこそできた、贅沢で少し風変わりなフィールドワークだったと思います。

一年のうち、約三分の一は調査地で過ごしました。現地で出会った方々とのやりとりや、調査の合間に見た風景、土地の味、狩猟の楽しさ、そして自分の手と体を使って集めたデータの重みは、今も身体に刻まれています。

研究室に戻ると、そこにはさまざまな対象種を扱う仲間たちがいました。週末になると(いや、週末でなくても)、調査から持ち帰ったサケやシカ、山菜などを材料に料理をつくり、みんなでお酒を飲みながら語り合いました。どの料理も絶品で、それぞれのフィールドの話を肴に語り合った時間は、かけがえのない思い出です。研究が思うように進まないときも、こうした場があったからこそ、お互いに励まし合い、支え合いながら前に進むことができたのだと思います。

大学院で学んだ生態学の基礎的な知識や、調査を通じて経験した地域・社会とのかかわり、そして野生動物の管理について考えた日々は、「生態学の知識をどう社会に還元できるか」という問いへとつながりました。長い研究員生活を送る中で、この問いを分かち合える仲間とともに合同会社エゾリンクを設立し、環境教育や地方活性化コンサルティングなど、自分たちにできる事業のあり方を模索してきました。そんな紆余曲折を経て、この4月からは文学研究院の助教として、地域科学研究室に所属し、現在の研究へとつながっています。

家事と育児に追われる今では、かつてのように自由にフィールドへ出ることは難しくなりましたが、大学院時代の経験は、今も私の中で大切な糧となっています。そして今もなお、「やりたい」「知りたい」という気持ちを原動力に、研究の道を歩み続けながら、生態学の知識をどのように社会へ還元していくか、そのあり方を模索しています。

研究室でよく行われた飲み会。この日は、ほぼシカ肉料理!

31.2 貴重な経験ができた2年間

宮崎 紀子(王子木材緑化株式会社)

卒業してから9年余りが経ちますが、環境科学院で過ごした2年間は今も鮮明に思い出せるほど、記憶に色濃く残っています。

同期と参加した釧路湿原マラソン、大雪山で氷河地形を観察した実習、別寒辺牛川をカヌーで下りながらの湿原観察、厚岸臨海実験所での大黒島アザラシ観察の忘れられない船酔い。どれも貴重で刺激的な体験でした。

研究では露崎史朗教授のもと、サロベツ湿原泥炭採掘跡地でのミズゴケ復元の一端を探りました。大学時代は千葉大学工学部に所属していたため、生物ましてや植物生態の知識はほとんどゼロに等しい状態でした。そんな私を何とか卒業まで導いてくださった露崎先生には感謝の気持ちでいっぱいです。

月に一度のサロベツ調査は大学院生活の楽しみのひとつでした。毎回違った表情を見せる利尻富士、湿原に広がる植物、調査後の豊富温泉や大盛りのご飯。札幌から遠く300km離れた湿原へ初めて向かう日の高揚感と少しの不安は、今でも忘れられません。

修了後は王子木材緑化に就職し、帯広、札幌、東京を経て、現在は名古屋で働いています。鼻セレブやnepiaといったティッシュの原料となる木材チップの調達を担当し、東は栃木、西は京都までチップを求めて走り回る日々です。卒業後も会社の関係で空知単板100kmウォークや手稲トレイルランへの参加、アポイ岳登山など、北海道との縁も続いています。

環境科学院で学んだ「まずやってみよう」という姿勢は、今の仕事や営業活動にも活きています。あの2年間があったからこそ、今の自分があると言っても過言ではありません。進学して本当に良かったと心から思っています。

ある6月の利尻富士

サロベツ湿原のワタスゲ

30.1 From shells to fishes: A continuing research story from Japan to the Philippines

Frolan A. Aya(Senior Scientist, Southeast Asian Fisheries Development Center – Aquaculture Department (SEAFDEC/AQD), Binangonan Freshwater Station, Binangonan, Rizal, Philippines)

I was one of the fortunate Filipino students to be a recipient of the Monbukagakusho scholarship and be educated in the Hokkaido University, one of the prestigious universities in Japan. My journey as a student was not always smooth sailing, and the technical difficulties I experienced in learning the ropes in research made me a resilient, resourceful and productive researcher that I am today. And I am forever indebted to my generous and ever supportive Academic Supervisor, Professor Isao Kudo.

Coming from a tropical country and moving in to Hokkaido in 2004, experiencing my first White Christmas for the first time was thrilling. The Japanese food was healthy and oishii. Learning the Nihonggo was tongue twisting but I must learn it to survive in my daily student life.

I started my research work on Japanese scallops or hotate, a shellfish species, in 2006 for my MSc studies, and continued learning the “hotate language”, as described by Prof. Kudo, for my PhD dissertation work until 2010. Using the stable isotope analysis, I was interested in what specifically the scallops were eating – an aspect of their feeding ecology. While doing this type of thesis in Japan was relatively easy because the required laboratory supplies and equipment for analysis were readily available, learning to operate the equipment by myself and spending sleepless night to analyze a lot of samples were exhausting. Nonetheless, perseverance to overcome the technical difficulties really work! Interestingly, I found that hotate were getting their nutrition from sinking particles, not only from the phytoplankton as previously known, and their isotope signatures also changed with age. For these groundbreaking results, I was conferred the Allan Ansell Award for Best Student Oral Presentation by the National Shellfisheries Association during my presentation at the 2009 International Pectinid Workshop in Galicia, Spain. Of course, with the sterling guidance of Prof. Kudo.

Shortly after my PhD studies, I was thinking then that I wanted to do similar work on tropical scallops when I go back to the Philippines. But, how could I apply the techniques I have learned in Japan?

The first two years of doing research in the Philippines was a period of adjustment – learning new field and/or new species to work on. As a newly-hired researcher at SEAFDEC Aquaculture Department in 2010, doing different fields of research – on fish breeding and nutrition – was indeed challenging. In fact, it took me three years developing a seed production technology and closing the life cycle of silver perch (Leiopotherapon plumbeus), a dwindling but important freshwater food fish. Likewise, on fish nutrition – I have been involved in developing fish feeds using alternative feedstuff for other tropical fish and crustacean species to benefit the local feed industry. But, the key to successful research career is to: collaborate!

I have maintained my collaboration with Prof. Kudo throughout the years and conduct relevant studies with other researchers in the Philippines. And as I gained more experience, I am trying to expand my research interests, this time, on fish physiology. In fact, visiting Japan last October 2024 for a study tour to different universities, including Hokkaido University, and research institutions enhanced my upcoming research on tropical anguillid eels. I was fortunate to meet Prof. Kudo, five months before his retirement and had the pleasure of catching up with him after more than 14 years since I got my PhD degree. Indeed, this is a continuing story of my research career which started in Japan, continued in the Philippines and further enhanced in Japan.

Hokkaido University Commencement Exercises,25 March 2010

With fellow Filipino graduates and Monbukagakusho scholars

Study visit at the Laboratory of Fish Reproductive Physiology, Graduate School of Fisheries Science, 22 October 2024

Meet up with Professor Isao Kudo, 19 October 2024

30.2 My two years at Hokkaido University: A journey of growth and ambition

Philip Anggo Krisbiantoro (Postdoctoral researcher, National Taiwan University)

My name is Philip Anggo Krisbiantoro, and I was a masters student at the Graduate School of Environmental Science, Hokkaido University, under Prof. Yuichi Kamiya, from 2018 to 2020. My two years in the department were crucial to my aspiration of becoming a scientist and deepened my sense of responsibility to contribute to environmental protection through catalysis. At the time I started my masters studies, I was a very naïve student, new to the field of catalysis. Understanding this, Prof. Kamiya introduced me to catalysis science from the fundamentals to advanced and taught me with sincerity, patience, and care until finally, I could think and do research in the way a catalysis researcher should. Under him, I worked on the development of heterogeneous catalysts for the ozonation of ammonia nitrogen in water, research that was motivated by severe water pollution in Indonesia. Moreover, I was also intensively trained in how to do a good presentation and scientific writing, skills that I continue to benefit from today. Currently, I hold a PhD degree; despite not being under him, it is still majorly because of the excellent training he gave me during my masters.

Beyond my research, my time in the department was also about building friendships and experiencing cultural exchange. In the lab, I formed strong friendships with my fellow lab members, and I am deeply grateful for their kindness. They not only helped me adapt to Japanese culture but also assisted me in learning how to use lab instruments. Outside the lab, on the other hand, it was about traveling and enjoying the beautiful nature of Hokkaido. The more I travel through Hokkaido, the more I grow the sense of responsibility in preserving our environment from a simple act of reducing, reusing, and recycling to an advanced contribution of remediating the environment through catalysis. This then led me to work on catalytic plastic recycling during my PhD (from 2020 to 2024) at the National Taiwan University, Taiwan. Currently, I am a postdoctoral researcher at the same university and still working on the development of high-performance catalysts for plastic recycling. In the future, I am keen to work on biomass conversion into high-value-added chemicals to further contribute to the effort of the catalysis society to shape a sustainable environment.

Overall, I am grateful for the opportunity to complete my masters studies at Hokkaido University. The two-year training made me even more ambitious in doing more research and gaining more knowledge to contribute to improving our environment. Finally, I will ensure that Dr. William S. Clarks famous message of "Boys, be ambitious" does not go to waste. I will be ambitious for our environment and society.

29.1 人生で一番濃い2年間

今井 悠(文一総合出版)

環境科学院には修士課程の2年間在籍し、根岸淳二郎先生のもとで河川生態学を学ばせていただきました。

私は北海道出身で、高校生のころは数学が苦手で文系だったのですがどうしても自然について学べる大学に進学したく、当時文系からも理系のコースに進める学部だった広島大学の環境科学部に入学・入部しました。そこでは4年生次に森林生態学の研究室に所属していましたが、広島の自然環境に触れるうちに自分はまったく地元の自然について知らないな(+地元でよく見ていた河川について学びたいな)、と思い直し、修士課程で北海道に出戻った形となります。

環境科学院での研究生活は、今ふりかえると体力も知識も経済力も乏しく、お世辞にも優秀とは言えないものでしたが、指導教官の根岸さんをはじめとしてさまざまな方から助言や指導をいただき、北海道のフィールドで研究させていただいたことは本当に感謝しています。

研究内容としては、研究室の先輩から引き継いだフィールドである札内川で、ゴミムシの仲間を対象に砂州生態系の洪水撹乱への短期的応答(フラッシュ放流でゴミムシは減るか?)を調べていました。特に思い出されるのは、6月の日の長い時期に一日中仕掛けたトラップを回収しゴミムシの数を数え、日没までずっと野外を移動する寝不足の日々があったこと、またそれを上回る過酷とも修行とも思える調査を周りの研究者たちが行なっていたことです。加えて、それらがいっそ楽だったと思えるほど、修論を通して人生で一番頭を使い、科学的に物事を探究するという経験をしたことは、会社員生活を送る今では本当に貴重な時間であり、科学の一端に触れるこの上ない機会だったと思います。苦しいことも楽しいこともありましたが、確実に人生の糧となっています。

修了後は、自分に合った形で自然や生物に関わりたいと思い出版社に就職し、図鑑や生物に関わる書籍を制作しています。会社勤めは科学研究とはまったく異なる分野ですが、自然科学の裾野にいる人たちと関わる機会も多く、微力ながら、仕事を通して修士時代に受けた恩恵を少しでも社会に繋げられていたら嬉しいなと思います。

29.2 南極の海と氷に魅せられて

山崎 開平(タスマニア大学 豪州卓越南極科学センター研究員)

私は2022年3月に地球圏科学専攻の博士課程を修了(指導教員は青木茂さん、博論タイトルは「東南極沖の周極深層水の極向き輸送」)した後、国立極地研究所の学振PDとして9ヶ月間活動しておりました(受入研究者は同窓生でもある田村岳史さんで、研究テーマは博士研究を風成循環の観点で発展させたもの)。その折、欧州研究会議の支援を受けて英国・イーストアングリア大学のKaren Heywoodさんの研究室に2ヶ月ほど滞在する機会がありまして、風光明媚な古都ノリッチでの暮らしを堪能しつつ、国立自然史博物館(シロナガスクジラの骨格標本で有名)で開催された英国海洋学会の150周年記念大会で様々な研究者と交流したり、マニュアル車のFiat 500で湖水地方を旅行するなど、大変充実した時間を過ごすことができました。

未知なる世界を求め、2023年1月からは豪州・タスマニア大学の海洋南極学研究所(IMAS)に所属を移しまして、豪州卓越南極科学センター(ACEAS)の海洋物理学系研究員としてHelen Phillipsさんのもとで研究を続けています。世界でも屈指の南極海研究拠点である弊所には、素晴らしい人々が集まっていて、日々良い刺激をもらえています。一部の方は魔法使いかと見違えるほどの賢者ですが、驚くほど皆一様に気さくなのは、人としてお互いをリスペクトする文化が深く根づいているからだと感じます(学会での挨拶が「先住民への感謝の言葉」から始まるのは象徴的です)。タスマニアは自然豊かな土地です。私はこちらに移住してから、トレイルランニングやグラベルバイクに傾倒するようになりました(サーフィンをやる友人も多いですが、亜南極の海水は私には冷たすぎます)。タスマニア特有の動物(デビル、ハリモグラ、カモノハシ等)との出会いは、ここでの自然体験を特別なものにしています。

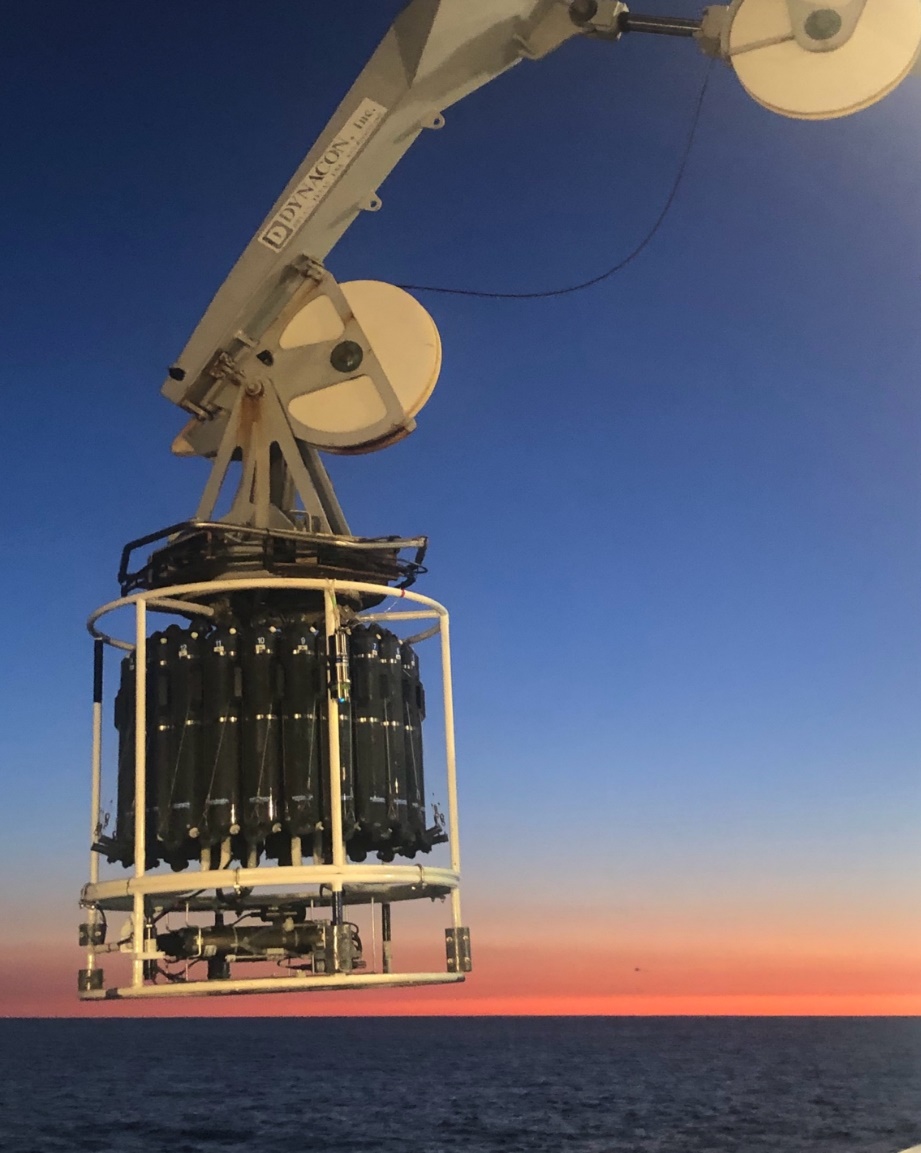

2024年には、豪州の研究船Investigator の東南極沖での65日間の観測航海に参加しました。個人的にドライシップ(禁酒航海)だったのは辛かったですが、その甲斐あって良い論文が書けそうです。2025年には自身4回目となる南極航海として、豪州の新型砕氷船Nuyinaによる東南極デンマン氷河沖の未踏領域の観測に従事する運びとなっています。戦力として広く採用してもらえているのは大変有難い状況ですが、それも元を辿れば、大学院時代に参加した2019年の水産庁・開洋丸航海(学生主体ワッチで馬車馬の如く働いた思い出)と、2020年の第61次南極観測隊(当時はトッテン氷河沖もほぼ未踏だった)に端を発しています。弱点だらけの自分が今まで研究を続けられたのは、乗船機会に恵まれたことと、多少の積極性のお陰です。

先日参加したAustralian Antarctic Research Conferenceは「南極の未来のための緊急サミット」と銘打たれていました。近年の劇的な海氷減少や大気の川といった極端現象は、南極海洋-氷床システムのレジームシフトを想起させます。地球と人類の未来のため何ができるか、微力を尽くして考えたいと思っています。

南極海でラジオゾンデのお手伝い

近所でランニング中に見つけたハリモグラ

28.1 学生時代の研究と仕事の関りについて

菅野 充(日揮ホールディングス株式会社)

私は環境物質科学専攻で神谷裕一教授にご指導いただき、2011 年に博士課程を修了しました。その後化学メーカーに入社し、化成品製造用工業触媒の研究開発に取り組みました。ラボスケールの基礎研究から触媒の工業化、触媒導入先プラントの運転支援まで携わりました。運転支援では国内外の触媒導入先のプラントに出向き、現地の運転スタッフへの技術内容の説明、実運転のサポートなどを行ってきました。困難な場面もありましたが貴重な経験を積むことができたと感じています。その後経験の幅を広げたいと考え、前職を退社し、2024 年より日揮ホールディングス株式会社に入社しました。現在は新たな化成品製造プロセスの開発に携わっています。これまでプロセス開発の経験に乏しかったため、まだまだ分からないことや勉強すべきことが多く苦労もありますが、必要なことを身に着けながら業務を進めていくのが楽しく、現在の仕事にも充実感をもって取り組めています。

さて、学生当時、進路のことを考え始めたころの私は就職したら大学で取り組んできた研究に近い内容の仕事をしたいというこだわりを強く持っていました。が、これまでの業務経験を通して、そこまでこだわる必要もなかったかな、というように考え方が変わってきました。私の場合は最初の仕事で希望通りの触媒の研究開発に取り組むことができました。当初は学術研究に近い基礎的な研究を中心に行うイメージを持っていましたが、先述の通り、最終的には実用化検討やプラント運転支援まで携りました。これらの業務ではラボスケールで取り組んできたこととは着眼点、取り組み方が異なる点も多く、それらの経験を通して自身の視野を広げることができました。そして今はまた、前職とは異なる業務に取り組み日々新たな経験を積むことができていると感じています。このように、一時的に希望通りの仕事ができたとしても検討のステージが変わればやるべきことが変わっていくし、状況によって業務内容そのものが変わることもあります。よって、特定の仕事内容にこだわり過ぎず、あまり馴染みのない内容の業務も機会ととらえて積極的に取り組んだ方が自身の経験の幅を広げるために良いと考えるようになりました。もちろん、専門外や未経験の仕事に携わることになっても、大学での研究を通して培ってきた経験や課題解決への取り組み方など、活かせることは多くあります。時にはこだわることも重要ですが、もし当時の自分と似たような状況の方がいれば、まず選択肢を広く考えた上で自身の納得のいく選択をされることを願っています。

28.2 内陸から海へ、環境科学院での旅

李 勃豊(地球圏科学専攻修了 同大学院・博士研究員)

私は北海道大学環境科学院で修士課程と博士課程を修了し、卒業後同学院で博士研究員として研究を続けてきました。現在、海水中の人為起源二酸化炭素や海洋酸性化に関する研究をやっています。

ここに来たきっかけは、学部時代に興味を持って日本語を学んだことです。その時の日本語の先生が「北海道大学は日本で最も美しい大学だ」と教えてくれ、その言葉に惹かれて大学4年生の時に留学を決意しました。当時、二酸化炭素の増加による地球温暖化という人気の話題に興味を持ち、今の専門を選びました。実は私の故郷は海のない内陸部で、食べる塩はすべて塩湖から来ています。本物の海水の苦さを味わったことがなく、周りの人を驚かせたこともありました。そんな私は、この業界に入ってから多くの研究航海に参加し、北太平洋から南極大洋まで様々な海域を観測してきました。あまり船酔いしないので、このような野外観測に参加するのが大好きで、この職業にとても向いていると感じています。海の上で自由に漂う感覚がとても好きです。昼夜を問わず海水サンプルを採取するのは少し疲れますが、充実感があります。毎回集めた海水サンプルやデータから新しい発見があると、とても感動します。船上で仕事をしながら、様々綺麗な景色や可愛い動物たちを見ることができます。水平線から昇る太陽や沈む太陽、巨大な氷山、輝くオーロラ(実際、肉眼で見るよりも写真で撮った方がずっと美しく見えるが)、クジラ、イルカ、アザラシ、可愛らしいペンギン…何度見ても飽きることがありません。

環境科学院に来られて本当によかったと思います。色鮮やかな研究生活を送る中で、さまざまな経験や知識を身につけることができました。これからの研究生活において、これらの経験をしっかりと活かし、大自然の神秘を探求していきたいと考えています。

CTDと朝日

氷山

27.1 長い大学院生活の思い出

田畑(鈴木)あずさ(北海道大学農学研究院 技術補助員兼非常勤講師)

私は 2008 年度に生態環境科学専攻 博士後期課程を修了しました。同期の仲間に比べ,私が博士号を獲得するまでの道のりは長く,修士課程に入学した頃は「地球環境科学研究科」だった大学院名が,私が博士号を得て卒業する頃には「環境科学院」になっていました。指導教員の原登志彦先生(現・北海道大学名誉教授)のもと,私は環境ストレスが寒冷地に生育する樹木の成長や生理的機能に与える影響を調べるため,北海道北部の雨龍研究雨林での野外調査や,結婚後,研究と子育ての両立に四苦八苦だった頃は低温科学研究所内での樹木の栽培実験を行っていました。原先生や同じコースの教員・スタッフの皆さんには,長きに渡って研究に関する知識や技術だけではなく,家族ぐるみで数多くのことを学ばせていただいたことに心から感謝をしております。

そんな人よりも長い環境科学院での学生生活を送った私ですが,学生生活で印象的な思い出は,当時の「リケジョ」ブームに乗り,理系女子を増やすために自分の母校や進学校と呼ばれる学校に出向いて研究室の仲間と出前実験をしたことです。また,出前実験だけではなく「理系女子ってこんな感じ」と女子高校生向けに講演をしたこともありました。「リケジョ」イベントに参加する前,私はそれまでに何度か低温科学研究所のオープンキャンパスや研究所見学の修学旅行生向けに,研究所で行っている研究を説明する機会がありました。来所したご年配の方々から,「すごい研究をしているのは何となくわかるけど,これが世の中の何に役立つの?」という鋭い質問をされることがありましたが,「リケジョ」のイベントに来た高校生たちは,目の前に広がる科学の世界に目を輝かせており,興味津々な様子でした。もしかしたら未来の科学者になるかもしれない高校生たちと,一生懸命に自分たちの研究の魅力を語る大学院生や現役の研究者たちの姿は素晴らしく,自分が科学の世界を目指そうと思った頃の純粋な気持ちを思い出しました。「リケジョ」イベントでの光景は,その後の自分が研究を続ける上での支えになったことは間違いありません。

さて,最近では「リケジョ」という言葉よりも「女子枠」と呼ばれる言葉を聞くことが多くなったような気がします。かつて「リケジョ」だった私も「鈴木さんってリケジョだったんだね〜。」とママ友に言われて思い出す程度です(年齢は重ねましたけど,今でも「リケジョ」ですよ。笑)。あの頃,私たちが理系を目指す女子が増えることを願って行動した活動は実を結んだのでしょうか。あくまで個人的な感想ですが,私が担当している物理系の授業では,教室内は今でも圧倒的に男子学生が多く,「あれ?自分が想像してたのとなんか違う。」と思うこともあります。思い描いていた理想にはまだ到達していないのかもしれませんが,これからも男女分け隔てなく,科学の世界に進もうとする若者が少しでも増えるよう,微力ながらも尽力したいと思っています。

[写真 2 出前実験を行ったスタッフに配付されたグッズ]

あまりにも貴重すぎて手放すことができない

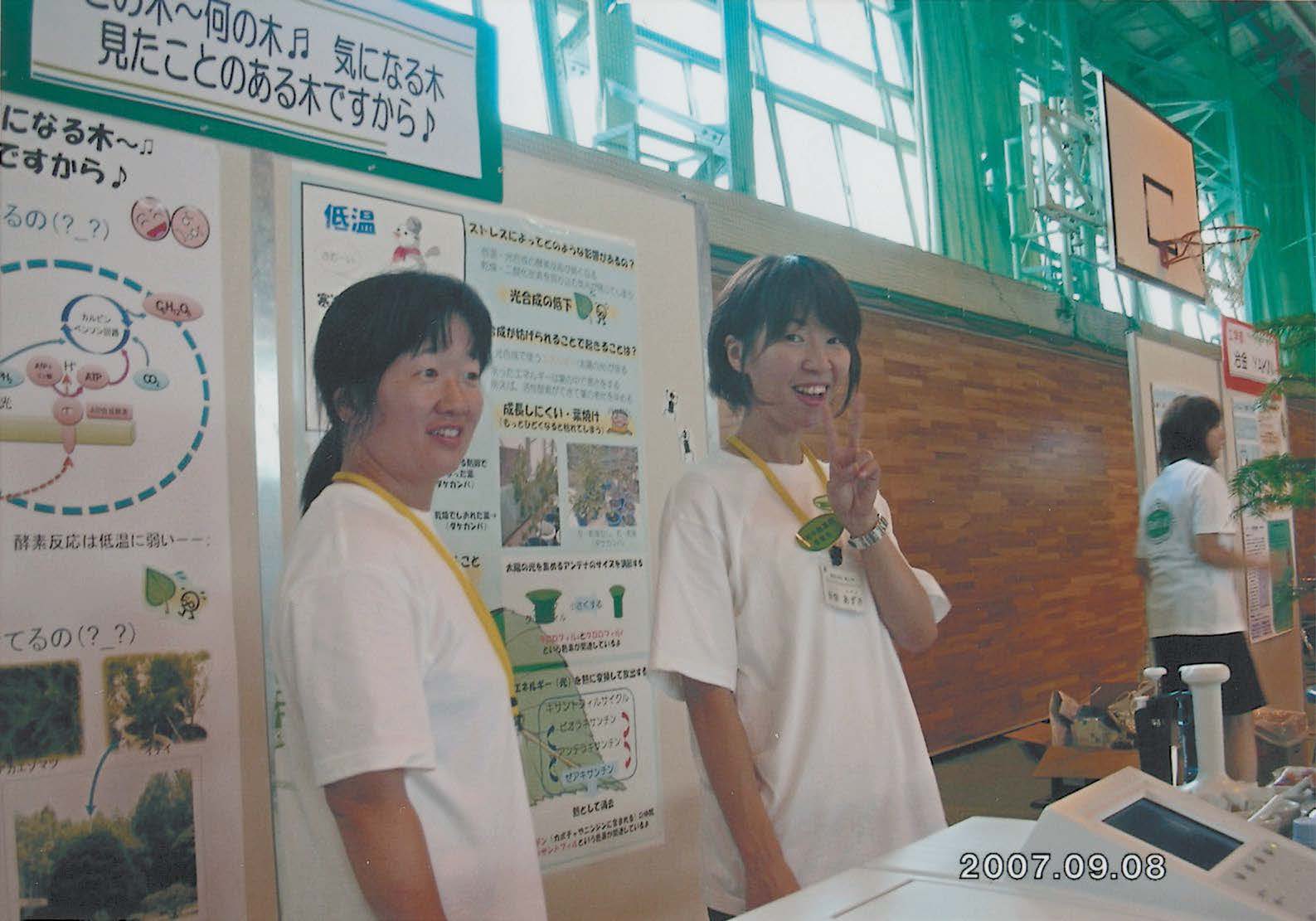

[写真 1 「リケジョ」イベントでの様子]

小野清美助教と一緒に。カメラ目線なのが筆者

26.1 分野は違っても、根は同じ

矢野根 智広(株式会社ホクビー)

ハンバーグ試作の様子

修士課程修了以降は食肉加工メーカーでハンバーグやインジェクションビーフと呼ばれる加工肉の商品開発を行っています。学生時代の研究とは全く異なる仕事をしているように思えますが、「むし」から「うし」に1文字変わっただけと言っても良いくらいに、研究・開発の根幹は結局同じところに有ると日々実感しています。基礎的な科学の素養や研究の進め方、論理的な思考などはもちろんのこと、地道な作業と細かい発見の積み重ねが発見・発明に繋がっています。私は弊社開発チーム内で社歴が最も短く、唯一の非畜産・食品系学部出身という立場なのですが、環境科学院で過ごした3年間に身に着けた力や経験のおかげで、十分に通用できていると自負しています。

私もそうだったように、進路に迷う学生の皆様の中には「学業・研究があまり就職に結びつかない」と悩んでいる人も少なくないのではないでしょうか。ですが環境科学院での学び・経験は、その後の人生でも何らかの形で必ず活きてきます。在学中は今取り組んでいることに自信をもって向き合ってほしいと思います。

25.1 環境科学院での学びを糧に

佐々木 智規(2010年度環境起学専攻修士課程修了 気象庁 新千歳航空測候所 技術専門官)

私は2010年度に環境起学専攻(統合コース)を修了しました。山崎孝治教授(当時)の研究室にお世話になり、修士論文の作成にあたっては主に佐藤友徳特任助教(当時、現 准教授)に指導いただいて、北海道の開拓による土地利用変化が気候にもたらした影響について領域気候モデルを用いた数値実験・解析調査を行わせていただきました。

修了後の2011年4月に北海道庁へ入庁、技官(水産)として4年間の勤務を経たのち、2015年4月に気象庁へ入庁し現在に至ります。気象庁では、北海道内の気象官署で天気予報・観測をはじめ各種観測機器の維持管理・整備に関わる業務を担当しながら、予測精度向上に向けた現象解析などの調査業務にも関わる機会をいただき、修士課程で学んだ知識・経験や調査研究の“イロハ”が存分に活きていると感じます(“イロハ”もままならない私を根気強くご指導いただいた先生方・諸先輩方には本当に感謝の念に堪えません)。また、環境科学院の中でも環境起学専攻は特に多様な背景を持つ学生が集まり、独特の文化を形成している印象があり、様々な分野の個性的な講師・先輩・仲間達から得られる多くの知識・経験は一社会人として様々な課題に取り組むにあたり大いに役立っています(在籍時にはついつい自分の専門分野にこだわり、広い視野を持つことができなかったために、せっかくの貴重な機会を最大限活用できなかったことを今更ながら大変後悔しております)。

修了から10余年、思い描いた将来とは少々違いますが、転職や結婚・2児を授かるなど月並みながら幾度かの転機を経た今、際立った成果や輝かしいキャリアはなくとも日々を懸命に生きる最大の動機は、環境科学院で得た学び・経験を無駄にすることなく一社会人として貢献したい思いなのではないかと感じています。社会情勢の変化が大きく職場環境の変化のスピードも上がる中、数年先に自分が何をしているのかわかりませんが、ここで得た様々なものを糧に、そして“これまでの歩みはどれも決して無駄にはならない”(進路に悩む私へ恩師がかけてくれた言葉)ことを信じ、これからも精進していきます。

25.2 環境科学院時代の貴重な経験

鈴木健太(2020年3月地球圏科学専攻博士後期課程修了 千葉工業大学 地球学研究センター 研究員(嘱託))

私は,理学部地球科学科(現地球惑星科学科)の学部4年生時から博士後期課程修了まで,地球圏科学専攻の山本正伸先生の下で,北極海の海底堆積物コアを用いた過去数万年間の北米氷床の崩壊イベントを復元する研究を行わせていただきました.在学中は,大気海洋化学・環境変遷学コース(現生物地球化学コース)の先生方や所属していた皆様には大変お世話になりました.

院生時代には国内外の様々な場所に行って,調査や研究をさせていただきました.研究航海としては,IODP(国際深海科学掘削計画)の第355次航(Arabian Sea Monsoon)に堆積学者として参加し主に岩相記載を担当し,韓国極地研究所の砕氷調査船ARAONの北極海航海に参加して実際に北極海で堆積物コアを採取しました,学生のうちからこのような国際的な研究航海に参加し,様々な国の研究者と一緒になって調査や分析をできる機会を得ることが出来き,たくさんの友人を作ることが出来たのは非常に有意義で貴重な経験となりました.また,こういったことが縁となり,北極海航海でお世話になったオハイオ州立大学のLeonid Polyak博士のところに,ArCS(北極域研究推進プロジェクト)の若手研究者海外派遣事業という,長期間滞在して研究を行う機会も得られました.

2017年には,環境科学同窓会の海外学会発表支援プログラムの支援を受け,米国のニューオーリンズで行われた米国地球物理学連合秋季大会AGU Fall Meeting 2017でポスター発表をさせていただきました.この場を借りて環境科学院同窓会の皆様にはもう一度感謝申し上げます.

現在は,主にトルコの遺跡を対象として過去の遺跡内での人間活動の変化に環境変動が影響を与えたのかを理解するために,遺跡の発掘調査に参加しながら遺跡内の試料を採取したり,陸上や湖上で堆積物の掘削を行い,研究を行っています.

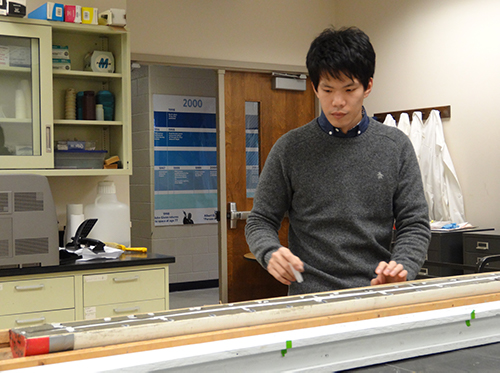

オハイオ州立大学で北極海堆積物コアのサブサンプリング

北極海航海で遭遇したホッキョクグマ

24.1 大学院生活を振り返って今思うこと

仙北 晃久(2018年度 環境物質科学専攻修士課程修了 生化学工業株式会社)

私は2016 年に環境物質科学専攻の松田研(現梅澤研)に入学した。もう7 年前のことである。そんな 2016 年といえば北海道日本ハムファイターズが 4 年ぶりのリーグ制覇、10 年ぶりの日本一を決めた年。松田研のメンバーに加え、近隣研究室のメンバーとも、CS(クライマックスシリーズ)、日本シリーズを札幌ドームで観戦した記憶は今でも鮮明である。 そんな仲間とコロナ前以来ぶりに会う機会があり、当時の思い出や近況を語り合い、あっという間に時間が過ぎていった。大学院生活が楽しく有意義なものであったのだと改めて感じさせてくれた。

私は2016 年2017 年の二年間で有機合成の研究に取り組み、2018 年に製薬会社の基礎合成の研究職として入社した。社内での配置転換により約二年の業務であったが、大学院時代に学んだ・研究したことを活かすことができ、基礎研究の推進に寄与できたと思う。

その後、開発薬事そして現在はプロジェクトマネージャーと開発分野における責任のある仕事を担わせていただいている。うまくいかないことの方が多いが、松田先生、梅澤先生そして当時一緒であった研究室のメンバーから学んだ様々なことがこの場面で発揮されているように思う。実験して成果を出す事が一番大事であるが、それに係る準備や後片付けといった小さくて成果とならないことも非常に重要なことである。この認識を忘れずにこれからも仕事に精進していきたい。

二年という短い大学院生活であったが、研究室での日々が大半を占めていたからこそ先生方や仲間との思い出が印象深い。そんな楽しい思い出を作ってくれた皆さんに感謝し、これからの人生を歩んでいきたい。

24.2 気付いたら10年前と同じことを考えている自分

斉藤 潤(2015年3月地球圏科学専攻修士課程修了 現在モンタナ大学博士課程)

私は思いつきでこの10年間という時を過ごしてきたような気がします。とても模範的とは言い難いですが、一切後悔しておりません。それは自分がやりたいことを私なりに選択してきたからだと思います。私は2013年から2015年にかけて、環境科学院地球圏科学専攻の氷河・氷床グループで杉山慎教授の指導のもと、修士課程を修了しました。当時の私にとって、“なぜ氷河を学ぶのか”という単純な問いに答えることは難しく、気がつけば2年が経過していました。杉山さんのおかげで学生として多くの経験を積み、スイスやグリーンランドの氷河観測にも参加できました。また、彼は海外の研究者との交流を奨励し、私たちに多くの機会を提供してくれました。10年が経過した今、自分がどれほど恵まれた環境にいたかをますます感じています。また、世界で活躍する恩師の存在に圧倒されました。自分が不足しているものを真剣に考えるきっかけとなりました。

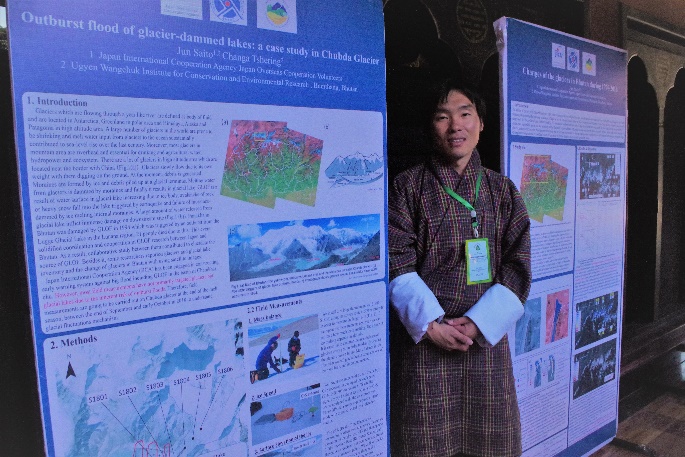

卒業後、私はアカデミックの世界から一時離れ、北海道の地滑り調査を専門とする企業に就職しました。しかし、就職後もなお、“なぜ氷河を学ぶのか”という問いは頭から離れませんでした。杉山さんから論文執筆の提案を受け、自分の研究成果を雑誌論文としてまとめることを決意しました。時間を見つけては執筆とデータ解析を行う過程が非常に楽しく、また自分の人生について考える機会となりました。その後、私は会社を辞職し、日本を離れ、青年海外協力隊として2017年から2019年まで2年間、ブータン王国に赴任しました。杉山さんも協力隊員だったこともあり、彼の影響を受けた私にとって、この決断に迷いはありませんでした。ブータンでの職務は、現地の研究者に地理情報システム(GIS)というソフトウェアを教えることでした。人生は不思議で、そこでもなお、“なぜ氷河を学ぶのか”という問いを考えることになりました。ブータンでは氷河が重要な水や電力資源である一方で、温暖化の影響で氷河が融解し、大洪水を引き起こす社会的な問題としても注目されています。修士課程で学んだ知識を活かし何か貢献できることはないかと考えた結果、GISの指導を行う傍ら、自らブータンにおける氷河の研究を始めることを決意し、必死に取り組みました。最初は一人で進めていましたが、多くの同僚が氷河に興味を持ち始め、幸運にもその成果が新聞に掲載されることになりました。このことでブータンにおける氷河の重要性を彼らに少しでも広めるきっかけになったことに達成感を得ましたが、それを計画して実行に移すことのできない自分の力不足も同時に覚えることになりました。

“なぜ氷河を学ぶのか?” という問いについて、私は今も模索し続けています。現在、モンタナ大学で博士課程後期の学生として、2019年から氷河に関する研究を行っています。10年間振り返ってみると、杉山さん、環境科学院の教員の方々、先輩方、友人、そして家族からのサポートがあったからこそ、今も好きな研究に没頭できています。それは非常に幸運なことです。アメリカに来て4年が経過しましたが、素敵な仲間たちやメンターの方々との交流で得た経験は何事にも代えがたい私の財産です。モンタナ大学卒業後は、これまでに培った知識、経験、技術を社会に還元し、貢献したいと考えております。最後になりますが、もしやりたいことが少しでも心にあるならば今すぐに行動に移すことをお勧めします。

二年間共に過ごしたブータンの同僚たち

ブータン国内で行われた研究集会にて

米国モンタナ州の友人と車での旅行にて

23.1 研究経験を活かす場所

宮田 理恵(2012年3月生物圏科学専攻博士課程修了 北海道立総合研究機構林業試験場)

修士・博士課程の院生として環境科学院に在籍した6年間、「樹木を構成する当年枝の形態・生理特性は樹高成長に対してどのように応答するか」という課題に取り組みました。夏の調査期間には苫小牧研究林の長期宿舎に滞在して、用事があれば札幌に戻るという生活を続けました。秋冬には屋久島に行き、島時間に合わせた調査生活を送りました。また、札幌や苫小牧の研究室仲間の調査手伝いで道内各地を訪れたり、毎年恒例の毎木調査を研究室あげて行ったりしたことも良い思い出です。指導教員の甲山隆司先生や同じコースなどの教官陣・諸先輩方には、研究に関する知識や技術、研究に対する姿勢などを多く学ばせていただいたこと、厳しくも温かく研究生活を支えてくださったことに心から感謝しています。

大学院修了直後から10年ほど関西の中高一貫校で理科教員として勤め、室内実験・野外実習の実施に注力しました。特に、中高での生態学実習は容易ではないと痛感しましたが、他校の教員仲間も巻き込んで既存教材の改良や新規教材の開拓を継続し、低学年でも実施できる教材を増やしていきました。高校の少人数クラスでは野外調査や室内実験・データまとめ・発表までの一連の流れを行う生態学実習を実施しました。実習中に生き生きと活動する生徒たちを見て、少しは大学院での経験を教育現場で活かせたかなと思いました。現在は研究機関に在籍していますが、一度は教育現場に身を置いた者として今後も科学教育や環境教育に目を向け続け、微力ながら貢献できればと考えています。

22.1 博士課程進学のすすめ

西原 禎文(2003年度博士課程修了 広島大学大学院先進理工系科学研究科・教授)

私は2004年に物質環境科学専攻(現・環境物質科学専攻)博士後期課程を修了しました。ここでは,私が博士課程進学を決断したときのこと,博士課程在学中の状況,今当時を振り返って思うこと,そして最後に進学か就職か迷っている修士の学生に対して伝えたいこと,について述べたいと思います。

私が博士課程進学を決断したのは修士1年の夏頃で,進学を決意する時期としては比較的早い方だったと思います。そのころ自著論文が初めて受理され,嬉しくて毎日自分の論文をダウンロードしては眺める,ということを日々繰り返していました。そのときに,たとえ自分がこの世からいなくなったとしてもこの論文は残り続けるんだ,ということに大きな喜びを感じていました。自分の論文をもっと増やしていこう,この思いで博士課程への進学を決意しました。そんな軽い気持ちで進学を決めたものの,博士課程在学中は自分が世の中から置いていかれているような気がして辛かったのを覚えています。特に,修士課程を共に過ごした同級生が社会人として研究室に戻ってきたとき,「会社は楽しいよ,やりがいがあるよ」とキラキラした目で話していたとき,とても羨ましく思い,同時に自分の進路が本当に正しかったのか不安を感じていました。そんなモヤモヤしながら過ごした博士課程の3年間でしたが,今になって当時を振り返ると,自由に考えて研究に向き合える多くの時間があり,失敗しても許して貰える環境で実験し,後輩たちとバカ騒ぎをしながら過ごした時間は何ものにも代え難い充実した時間だったと感じています。そして,心から進学して良かったと思っています。博士課程への進学か就職かを悩んでいる修士の学生からは,博士課程の忙しさについていけるだろうか,そんな才能はあるのだろうか,就職は大丈夫だろうか,という声をよく耳にします。しかし,進学しようと就職しようと懸命に打ち込み,成果を出し続けなければならないのはどちらも同じだと思います。一方,博士課程在学時の経済的な支援や学位取得後の就職環境は我々の時代と比べて圧倒的に良くなっており,実際,就職で苦労している学位取得者を殆ど見なくなりました。ですから,進路について迷っている修士の学生は環境が許すのであれば是非とも「博士課程への進学」を検討してみて下さい。修士を修了してから定年まで40年近くあります(もしかすると50年になっているかもしれませんが)。その中で博士課程の期間はたったの3年です。勇気を出して踏み出してみたとき,そこには見たこともない新しい世界が待っています。そして,その勇気こそ人生を豊かにするもっとも重要な要素ではないでしょうか。今一度ゆっくり悩んでみて下さい。皆さんの輝かしい未来を心よりお祈りしています。

22.2 大気海洋コース卒業後の歩み

寺尾 建哉(気象庁大気海洋部・技術専門官)

私は2009年から2年間、地球圏科学専攻の大気海洋物理学・気候力学コースで熱帯の波動擾乱による下層雲の変動に関する研究に取り組みました。指導教員の堀之内先生をはじめ当時コースに所属していた皆様には、異分野(化学)からやってきた私に気象・気候研究の初歩から研究成果を論文としてまとめるまで様々なことを教えていただきました。研究は決して順調なときばかりでなく、なかなか成果がだせず苦しんだ時もありましたが、今となってはいい思い出です。また、研究以外にも様々なイベントに参加して、同期や先輩、後輩、先生方と楽しい時間を過ごし、充実した学生生活を送ることができました。

修士課程修了後は気象庁に入庁し、しばらくは北海道内の気象官署で主に天気予報や注警報の発表、観測の業務に従事しました。ここでは、(年々技術は進歩しているとはいえ)現象を予測することの難しさを現場の最前線で実感しました。その後、本庁に配属となり、現在は季節予報業務に従事しています。季節予報では、熱帯の気象現象が中緯度に与える影響を考慮することが必要不可欠で、そこで学生時代に学んだ熱帯気象に関する知識が活きています。また、最近は新たな予報プロダクト開発のための調査等も行っており、ここでは学生時代に習得したデータ解析の知識や技術が役立っています。今後も大気海洋コースで学んだ気象・気候の知識をより深め、気象技術者として、また一行政官としても社会に貢献していきたいと思います。

21.1 自由に恵まれた大学院時代

森 智子 (2017年 生物圏科学専攻 生態遺伝学コース修士課程修了 高校教員)

高校での実験準備の様子

私は2017年度に、環境科学院生物圏科学専攻、生態遺伝学コースを修了しました。修了後は、地元大阪の府立高校で高校教員をしています。

環境科学院修士の学生時代は、Rattus属系列のネズミを用いた遺伝子解析をして毛色の変化の原因遺伝子を探索したり、修士課程の後半では哺乳類の鯨偶蹄類に注目し、多様な環境への適応を可能にした遺伝子変異をミトコンドリアDNAの各遺伝子の進化速度に注目して考察したりしました。今学生時代を振り返って思うことは、本当に好きなように研究を進めることを後押ししてくださった先生の偉大さです。研究を始めたころは、いったいどう進めていけばよいかわからず、もう少しアドバイスや方向性を示してほしいと思ったこともありましたが、研究を進めていくうちに自分の考えや欲のようなものも出てきて、当初の方向性やテーマとは異なるゴールを描くようになりました。当初のテーマとは違うものになったと思いますが、決して私の考えを否定することなく、やれるところまでやってごらんといつも懐深く受け止めてくださいました。そのおかげで、今私にとって修士の2年間は、自分の力で研究をすることができたという達成感として残っています。このようなその後の人生のちょっとした自信につながるような2年間を過ごさせていただいた研究室の環境、先生のお人柄に大変感謝しています。

今、高校教員として生物や化学を教えていますが、高校生が学ぶ内容も年々深まっていて、大学院で学んだ経験も少なからず生きております。授業の準備の一環で論文を検索して読むこともあります。このように知りたいことは自分で調べる、新しい知識を得る手法も、大学院のときに染み付いたやり方を最大限に利用しています。

また、理科の先生としてだけでなく、進路や生き方に悩む生徒に対峙するとき、あの時の研究室の先生であればどう向き合っただろうかと考えることがあります。生徒の気持ちや能力をうまく引き出して、、、まだまだ私には課題ばかりですが、自分がしてもらったようにできればと思いながら日々過ごしています。

修士の2年間で、ただ知りたいという気持ちを大切にすることや人の思いを受け止めることの偉大さを学びました。これからの人生の指針となる経験を授けてくださり本当にありがとうございました。

20.1 大学院時代を振り返って

坂上 誠 (2003年度物質環境科学専攻修士課程修了 ハイアールアジアR&D株式会社)

私は、2003年に物質環境科学専攻の修士課程を、電子科学研究所の中村研究室で有機電子材料の物性の研究をして修了しました。修了後、研究生活からは離れて、知的財産とビジネスの世界に身を置いて仕事をしておりますが、大学院時代とその後の仕事がどのように繋がっているのか、述べたいと思います。

大学院修了直後は、主に電機メーカーに対して外国特許出願の権利化をサポートする業務に携わりました。外国特許出願業務を行う上で必要なことは、幅広い技術分野を英語で理解する能力です。この技術分野を英語で理解する基礎的能力は、大学院時代に英語の論文を読むことで鍛えられたと思います。夜遅く、誰もいない電子科学研究所の図書館で、面白そうな英語の論文を探したことは良い思い出です。

2005年からはJETRO(日本貿易振興機構)で中国の模倣品対策の業務に従事し、2017年からは住宅設備メーカーで主に中国を中心とするアジアの知的財産に関する業務に従事しました。修士課程では夜型の生活を送っており、修士課程の2年目に、終電で帰宅をした夜2時から語学学校NOVAのお茶の間留学で、大阪にいるNOVAの中国語の先生とISDN回線を通じて中国語の勉強をする生活を開始し、中国語を一生懸命勉強したことが、その後、中国の仕事をする機会に繋がりました。また、2年目の夏休みに、北京大学に3週間の短期語学留学に行くことを研究室で許可してくれたことについては、感謝しています。

社会人となり、データ分析をすることが多々ありますが、僅かな異常の数値が見つかった場合に、その原因を調べることがあります。大学院時代に指導教官(長谷川達生先生、現:東大教授)が、低温から常温まで電子物性の数値をグラフ化して僅かな変曲点があった際に、僅かな異常であるが無視するのではなく、その変曲点について考察することを指導されたことを強く記憶しています。大学院時代の指導教官のデータの数値に対する姿勢が、その後の人生のデータ分析に役立っていると思うことがあります。

社会人となり、データ分析をすることが多々ありますが、僅かな異常の数値が見つかった場合に、その原因を調べることがあります。大学院時代に指導教官(長谷川達生先生、現:東大教授)が、低温から常温まで電子物性の数値をグラフ化して僅かな変曲点があった際に、僅かな異常であるが無視するのではなく、その変曲点について考察することを指導されたことを強く記憶しています。大学院時代の指導教官のデータの数値に対する姿勢が、その後の人生のデータ分析に役立っていると思うことがあります。

2010年から、車載用リチウムイオン電池の特許の仕事に携わりました。2019年にノーベル化学賞を受賞したことから分かるようにリチウムイオン電池の仕事は、クリーンな地球環境に貢献をするものです。また、2014年から2017年まで、アラブ首長国連邦のドバイにて、総合商社の経営企画の業務に従事する機会がありました。中東の水不足を解消するために、総合商社は海水淡水化事業に進出しており、中東にて、物質(化学製品)と地球環境の繋がりについて意識をする機会がありました。現在、ESG経営が叫ばれており、企業には地球環境を重視する姿勢が求められています。学生時代には気づきませんでしたが、今では、物質と環境との関わりについて研究をする物質環境科学専攻(現在:環境物質科学専攻)という専攻名につき、先見性を感じ、その専攻名の修士課程を修了したことにつき誇りに思っております。

最後に。写真のように、ドバイを去る前に、パームを見下ろしながら、スカイダイビングをしました。人生においては、一歩踏み出す勇気を持って、挑戦していくことは大切かと思っております。

18.1 環境科学院での経験を振り返って

亀井 優太朗 (環境物質科学専攻博士後期課程2014年修了 神奈川県立産業技術総合研究所)

環境物質科学専攻に2009年から5年間在籍し、博士後期課程を修了しました。環境科学院では非常に多くの貴重な体験をさせていただきました。その過程の色々な場面で助けて下さいました小西先生や七分先生にはただ感謝しかありません。

環境科学院で得られた研究成果は、学術的な意義が高いということが理由で、それをもって多くの国内の会議に参加させていただいたり、さらにはGCOEの助成によって海外での会議やエディンバラ大のNeil Robertson先生の下での研究留学をさせていただいたりしました。本当に自分には思ってもみない素晴らしい体験ばかりでした。

環境科学院で得られた研究成果は、学術的な意義が高いということが理由で、それをもって多くの国内の会議に参加させていただいたり、さらにはGCOEの助成によって海外での会議やエディンバラ大のNeil Robertson先生の下での研究留学をさせていただいたりしました。本当に自分には思ってもみない素晴らしい体験ばかりでした。

しかしながら、業績を稼げばそういった”良い思い”ができるという現実と、散々助けられて達成した業績を抱えながら周囲の反感や嫉妬心をかう構図に悩むこともありました。今では自分でコントロールできない範疇のことに悩む必要はなかったと思いますし、見栄など捨てて素直に自らプレッシャーを解放するように働きかけることが必要だったというふうに考えています。

修了後はいくつかの電池関連の国のプロジェクトに従事してきましたが、様々な研究者と関わっていくなかで自分の能力の低さに打ちのめされ、ゼロからやり直すつもりで勉強させていただいています。電池研究は分子論的な内容から製造~出荷の技術も含んでおり、とても勉強になります。

この記事を書くにあたって当時のことを写真を漁りながら沢山思い出しまして、ジンギスカンパーティや珍萬、研究室での多くのイベント、例えばゼミ旅行、スキー旅行、豊平峡温泉、じゃがいも収穫祭、良い思い出がありすぎて書ききれないと感じました。そこで、自分への免罪符ではないですが、あえて不安・罪悪に感じていた部分について書かせていただきました。このような機会を与えて下さったことに感謝致します。

→写真はエディンバラ旧市街から眺める霞がかったエディンバラ城です。フランツカフカの「城」を想起させる我ながら秀逸だと思う一枚です。

アフターコロナに向けて皆様のご健勝をお祈り申し上げます。

18.2 寒い海にいざなわれた環境科学院での5年間

吉田和広 (地球圏科学専攻大気海洋化学環境変遷学コース修了 佐賀大学農学部助教)

サロマ湖での海氷コアサンプル

タスマニアの住居の庭先にいた

ワラビー

私は、2014年から2019年の間、地球圏科学専攻の大気海洋化学・環境変遷学コースで鈴木光次先生のご指導の下、植物プランクトンの光合成の研究を修士・博士で行わせていただきました。私は、環境科学院に入学して間もなく、ロシアの船に40日間乗船させていただき、乗船前はだれも立ち入ったことのない海に行くことができることを楽しみにしておりましたが、乗船後激しく船酔いし、残りの航海日数に絶望していました。しかし、終わってみるとなぜか楽しかった記憶しか残っておらず、なぜか寒くてつらかった海で採取した試料に愛着がわいたものでした。いまでは、船酔いによる一時的記憶力低下が、記憶を美化し、研究の世界へ導いてくれたと思っています。気づいた時には、寒い海に求めて、オーストラリアのタスマニア大学で南極研究に携わらせていただくことになりました。タスマニア大学では鈴木先生とタスマニア大学のAndrew McMinn先生の大変なご助力で締結されたダブルディグリー協定の下で、北大―タスマニア大双方で博士号を頂けるようなプログラムで、1年半近くの長期にわたってタスマニアで海氷を研究を行う機会に恵まれました。オーストラリアは多民族国家であり、滞在中は十か国以上にわたるいろいろな人に出会いました。環境科学院の5年間は、黒く沈んだ寒い海ばかり研究しましたが、鈴木先生はもちろんのこと、コースの西岡純先生、吉川久幸先生、渡辺豊先生、亀山宗彦先生、平田貴文先生、皆様の熱いご指導を存分に受けさせていただき、また船上やタスマニアで非常にたくさんの暖かい友好関係を築く機会に恵まれました。一人の学生が5年間で、このような多様な経験ができたのは、環境科学院が「環境」を合言葉に多様な先生方や学生が在籍されているからだと思います。現在は、佐賀大学で有明海の研究をしております。寒い海から暖かい海にところは変わっても、5年間で勉強した多様な視点で研究を行えることを楽しんでいます。

17.1 歓喜の夜

発信機を付けたイトウを放流する筆者

本多健太郎 (2010年3月生物圏科学専攻修了) 国立研究開発法人水産研究・教育機構 主任研究員

紆余曲折を経て、博士論文の研究テーマが最終決定したのはD1の冬でした。それは、幻の魚と呼ばれるイトウの行動をバイオテレメトリーで長期間追跡するというもので、私の後輩がすでに修士論文のテーマとして取り組んでいたものを引き継ぐ形になりました。後輩のフィールドワークにはほとんど同行していましたが、その中で、必須でありながら最大の難関だったのが、発信機を付けるための「イトウを捕まえる」ことでした。イトウは簡単に釣れる魚ではなく、かといって漁業対象種でもないため、漁師さんから分けてもらうこともままなりません。思ったように捕れず、途方に暮れ、二人して涙したこともありました。。

しかし、その後輩は少ないながらも何とかイトウを確保し、無事に卒業することができました。次は自分の番です。D論にするにはそれなりの数(目標15尾)のイトウを揃える必要があります。狙うのは、春に産卵場のある河川上流域から産卵を終えて下流に降ってくるイトウです。イトウはサケ科ですが、産卵期は雪解け後の春で、サケのように産卵後に死にません。イトウが動くのは夜のため、トラップを仕掛けて夜通し待ち構えます。ただし、調査河川は春でも寒く、干したウェーダーがパリパリに凍ります。

2008年4月25日、その春初めてトラップを設置し、心臓をバクバクさせながら夜になるのを待ちました。22時頃、1回目のチェックのためトラップに向かいました。トラップの中を見た瞬間、「うわぁー!!!!」。80㎝を超える大物を含め、11尾も入っていたのです。叫びました。こんなに心が躍った瞬間はありませんでした。翌朝、9尾を選び発信機を付けて放流しました(写真)。放流直後には「ちゃんと生き抜いて良いデータになってくれよ!!」と手を合わせていたことを覚えています。チャンスは一年に一回でやり直しはできません。しかし幸いにも、翌日以降に捕獲・放流した6尾と合わせて、イトウたちはD論に足る素晴らしいデータを提供してくれました。再会できるものなら愛でてやりたいです。

最後に、イトウは「湿原の王者」などとも称されますが、絶滅危惧種であり、種としては極めて脆弱です。地球温暖化が進行する中、冷水環境を好む彼らを今後どのように守っていくのかを探ることは環境科学を専攻する者の使命と考えています。

17.2 これからのインフラ整備における地球環境の重要性

会社で参加した札幌リレーマラソン

(筆者は写真中央赤い服)

鈴木裕太 (日本海洋コンサルタント株式会社)

私は、2013年に地球圏科学専攻 大気物理学・気候力学コースを修士課程で修了しました。

在学中は海洋・海氷動態研究室でオホーツク海のポリニヤについて研究していました。指導教員の大島先生を始め、コースの先生方やスタッフの皆様や先輩・同級生・後輩には大変お世話になりました。

在学時代は研究に加え、授業でスイスでの氷河実習や母子里での雪氷実習などフィールドワークの経験もさせていただき、実際に自分の目で体験する大切さを学びました。

また、校内でのジンパやソフトボール大会に参加するなど、勉強以外でも充実した学生生活を送ることができました。

卒業後は建設コンサルタントの会社に入り、海洋や港湾のインフラの設計をしています。

学生時代の研究から引き続き海洋つながりということで、在学中に学んだ海洋力学・気候力学の知識を活かしつつ、将来の世代に残る土木構造物を整備・検討しています。

毎日、インフラ整備に携わっていると、地球温暖化による海面上昇や大型台風の発生や大雨の頻発化が問題となることも多く、在学中に学んだ地球環境の変化を考え続けることの重要性を常々感じています。また、実際に問題が起きている現場に行ってみないとわからないことも多く、自分の目で実際に現場を見るフィールドワークの体験も今になって活きています。

環境科学院の皆様には、環境科学院ならではの体験ができることも多いと思うので、在学中に色々な体験をして、現在、そして将来に役立つ経験をしていただければと思います。

(スイス実習でのローヌ氷河観測での1枚。

筆者は写真左、右は同コースの羽月さん)

16.1 環境科学院で学んだことが、今の自分に繋がっている

網野智美 (オルガノ株式会社 2019年3月修了)

私は、地球圏科学専攻 雪氷・寒冷圏科学コースで修士生活を過ごしました。学部時代、自身の研究テーマと理科教育の2つに取り組んでおり、研究に没頭できなかったことが心残りであったことや、実際に現地に赴き、自然環境を体感できる本格的なフィールドワークへの憧れから本コースへ進学することを決めました。指導教員の飯塚先生には、専門知識のない私を一から丁寧にご指導頂き、本当にお世話になりました。研究ではグリーンランドのアイスコアに含まれる不溶性微粒子の解析に取り組みました。実際に自分でサンプリングした試料を研究することは叶いませんでしたが、野外行動実習やスイス実習、母子里実習と多くのフィールドワークを経験することができました。一方で、低温室でアイスコアの試料処理を行ったこと、分析室で黙々とサンプルを分析し続けたことも、大変ではありましたが今では良い思い出です。

現在は水処理プラントエンジニアリング会社で働いています。水処理業界に興味を持ったのも研究を進めていく中で超純水のブランク測定に真剣に取り組んだことがきっかけの一つです。現在の仕事と直結していませんが、修士生活で経験したことが今の自分に繋がっていると振り返りながら感じています。これからも修正生活での経験を糧に、水処理技術で社会に貢献できるように日々精進していきたいと思います。

16.2 大好きになった北海道、なまら楽しかった研究生活

小林直貴 (環境物質科学専攻2014年修士課程修了) 信越化学工業株式会社 新機能材料技術研究所

(小西先生とユタ大学にて)

私が北海道を大好きになった理由は、土地の空気感、ジンパ、やき弁、ガラナ、サッポロクラシック、など挙げればキリがないのですが、全ては2年間の研究生活が充実したものであり、素敵な思い出として残っているからだと思っています。

2年間の研究生活で最も印象に残っているのは、論文発表のネタとなる現象を発見したときの高揚感です。当時はM1の中間発表前でしたが、メインテーマの進捗が悪く、何か別のネタを探すために実験を繰り返していました。結果として、行き詰まった時に遊び感覚で試した実験が思わぬ発見に繋がったのですが、その時は嬉しくて深夜4時頃に走って帰宅したことを覚えています。この発見がなければ、その後の研究生活は全く違ったものになっていたであろうし、その後の人生も変わっていたと思うので、私にとって人生最大の発見だったと思っています。先輩方の先行研究に対する感謝と、たまたま引き当てた自分の運に感謝したいです。また、この成功体験を得たことで、現在も研究開発を行う上で”泥臭さ”と”遊び心”は大切にするようにしています。

小西先生のご好意で沢山の学会に参加させて頂き、国内・海外色々な場所に行けたことも、とても楽しい思い出です。米国・ユタ州や中国・西安にも連れて行って頂きましたが、1番は北見に特急で5時間かけて行った学会が印象に残っています。北海道の広さに圧倒されました。また、論文発表の第一著者を頂けたことは忘れられない思い出であり、小西先生には深く深く感謝しております。

環境科学院での2年間では、小西先生の学生の自主性を重んじる御指導のおかげで、私に欠けていた柔軟な発想を養うことができたと思っています。現在は民間企業で、半導体材料の開発に携わっています。とてつもないスピード感で研究開発を行なっていますが、小西研で学んだ”面白そうなことは取り敢えずやってみる”の遊び心を忘れず、楽しく仕事ができています。

最後に、修士の研究生活が楽しく、少しでも博士課程への進学が頭にチラついた学生さんは、博士過程へ進むことをお勧めします。歳を重ねるごとに自由のきくうちに挑戦しておけば良かったと思うこともありますので、恐れずに挑戦してみて下さい。私はいずれ北海道に移住することを夢見て、日々の仕事を頑張っていきたいと思います。

岩﨑 藍子 (東北大学大学院生命科学研究科付属

浅虫海洋生物学教育研究センター 助教

2018年3月 生物圏科学専攻修了)

15.1 楽じゃなかった、けど楽しかった研究生活

私が野田先生に博士課程に進学したいという相談をしたのは、2011年、修士を卒業して社会人4年目の秋のことでした。その後、2012年から2018年まで、予定よりずいぶん長く環境科学院にお世話になってしまいました。

恩師と戦友と調査中の宿泊施設にて。

右から3人目が筆者。

博士課程では、東北地方太平洋沖地震が磯の生物群集に与えた影響を調べており、月の満ち欠けに合わせてフィールド調査とデータ解析という両極端な日々を過ごしていました。フィールド調査は今時珍しい体育会系のチームプレイでした。体力的につらいこともたくさんありましたが、だからこそ一緒に調査した研究室の仲間とは戦友のような強いきずなが生まれました。一方データ解析は基本的に一人でパソコンと格闘するものでした。そこでは昨日できなかったことが今日はできるようになったという小さな小さな手ごたえが支えになっていました。こういった日々を先生に叱咤激励されながら積み上げ、何とか学位をとることができました。

研究を楽しむということはそれほど簡単なことではないと私は思っています。高い志を持って挑んでも、自然の複雑さは我々の予想を悠々と上回ります。トライ&エラーの過程を最初から楽しめる人はそう多くないのではないでしょうか。さらに私は優秀な学生には程遠く、6年間の研究生活はもちろん順風満帆ではありませんでした。その間ずっと元気に楽しく過ごせたのは、先生と仲間のサポート、そして日々の知的刺激があったからだと思います。

このような研究生活を通じて、私が環境科学院で学んだことは2つあります。一つは面白い研究をあきらめない姿勢です。研究を楽しめるようになるためのコツがあるとすれば、今面白くなくてもきっと面白くなる、きっと面白くしてやるという気持ちを持ち続けることだと思います。もう一つは、どんな学生も忍耐強く指導する先生の教育姿勢です。改めて不出来な学生にさじを投げずにとことんお付き合いくださった野田先生に心から感謝します。これらは今後の研究・教育活動にとっての財産であり、自身の研究室を持つにあたって私の信条となっています。

漢那直也 (日本学術振興会特別研究員PD)

14.1 環境科学院時代の特異的で恵まれた研究環境

ソフトボール大会で仲の良い先輩と一緒に

(筆者は写真右)

私は環境科学院で2015年に博士課程を修了しました。私はもともと沖縄出身で、琉球大学入学時まで、沖縄から外へ出たことがありませんでした。当時、琉大院への進学を考えていましたが、海外での単身バックパッカー旅行に憧れ、一念発起して休学を決意しました。とにかくお金が欲しかった私は、高時給アルバイトを始めました。ある時には、地球深部探査船「ちきゅう」の乗船アルバイト。一ヶ月間の船上生活で、研究の最前線を目の当たりにしました。またある時には、沖縄の某環境研究所の調査アルバイト。マングース罠の設置・回収など、現地調査を経験しました。半年間で貯めた100万円を握りしめ、念願の単身バックパッカー旅行へ出かけました。

帰国後、海外で経験したことよりも、乗船アルバイトで経験した船上生活と、某環境研究所の現地調査で覚えた高揚感が忘れられず、船上で海の環境学を学びたいと、漠然と考えるようになりました。様々な大学院を調べましたが、「自分でフィールドに行き、自分で環境試料をサンプリングし、自分で分析する」ことの大切さを、当時の私にわかりやすく、明確に発信していた環境科学院に興味を持ちました。興奮冷めやらぬうちにと、環境科学院への進学を決め、大学院ではオホーツク海の流氷が関わる物質循環の研究に取り組みました。初めて流氷を見たときの衝撃は、今でも忘れることができません。海外で目にしたどんな景色よりも、流氷は美しく、ダイナミックでした。現在も、私は流氷が関わる研究を続けています。環境科学院で、魅力的な研究に出会い、刺激のある充実した人生を送っています。

小森田智大

(生物圏科学専攻2009年3月修了

熊本県立大学環境共生学部准教授)

13.1 環境科学院時代の特異的で恵まれた研究環境

私は2006年から2009年までの3年間、生物圏科学専攻・海洋生物生産環境学コース(現:海洋生物生産学コース)で博士後期課程を過ごしました。当時の所属コースは、主指導教官の門谷茂先生をはじめ、工藤勲先生、久万健志先生、岸道郎先生といった錚々たるメンバーで構成されており、およそ海洋の低次生産に関わる全ての分野が幅広くカバーされていました。当時は、総勢40名程度の学生が同コースに所属しており、大人数で活気のあるゼミや突発的に開催されるジンパなど賑やかなものでした(私はジンパへの参加率がそう高い方ではありませんでしたが)。これらの経験は、私にとっての研究室(当時はコースという括りでしたが)という学びの場作りの原型になりました。

研究では、道東の火散布沼(「ひちりっぷぬま」と読みます)という汽水湖でアサリが生態系に与える影響を調べていました。今にして思えば、月に1回、車で片道8時間かけて移動するというのは正気の沙汰と言えるものではありません。ただ、当時は特に何の疑問もなかったので、これは私が北海道民から熊本県民に戻ったために発生する感覚のギャップなのかも知れません。(有)シーベックの柴沼氏や(株)西村組の山田氏といった現場調査のプロフェッショナルから調査のいろはをたたき込まれつつ、漁協からお借りしていた番屋で馬車馬のような充実した日々を過ごしたものです。現在は寒地土木研究所の研究員となっている梶原氏と結託して、指導教員の門谷先生には内緒の調査をたくさん画策していました。さして成果の上がらない中で、かなり自由に研究させて頂けたことに感謝しています。

研究では、道東の火散布沼(「ひちりっぷぬま」と読みます)という汽水湖でアサリが生態系に与える影響を調べていました。今にして思えば、月に1回、車で片道8時間かけて移動するというのは正気の沙汰と言えるものではありません。ただ、当時は特に何の疑問もなかったので、これは私が北海道民から熊本県民に戻ったために発生する感覚のギャップなのかも知れません。(有)シーベックの柴沼氏や(株)西村組の山田氏といった現場調査のプロフェッショナルから調査のいろはをたたき込まれつつ、漁協からお借りしていた番屋で馬車馬のような充実した日々を過ごしたものです。現在は寒地土木研究所の研究員となっている梶原氏と結託して、指導教員の門谷先生には内緒の調査をたくさん画策していました。さして成果の上がらない中で、かなり自由に研究させて頂けたことに感謝しています。

今になって気づくことは、あの当時に私が享受していた教育・研究環境が自分の研究者人生の中でも特異的であり、相当に恵まれていたということです。あれだけの環境を構築し、維持していくためには先生方の才覚もさることながら、膨大な時間、コスト、強い意思が懸けられていたことは疑う余地がありません。幸いなことに私は大学教員という職務についています。道程は途方も無く長いですが、あの当時を上回る研究・教育環境を学生に提供することが、キャリアを通した私の大きな目標の1つとなりました。

岩﨑健太郎

(地球環境科学研究科物質機能科学専攻

2006年博士後期課程了 指導教官 大谷教授

住友化学株式会社

先端材料開発研究所 主任研究員)

欧州駐在中の旅行先Zeller湖(オーストリア)にて

12.1 改めて思い、考える「研究開発」の仕事

貴学入学の志望動機は、私が当時鑑賞していたドラマ「北の国から」のイメージで、ゆったりとした時間を過ごして自然の環境に戯れて生活したいという極めて不純なものでした。が、そんな甘い考えは研究室に入って無残にも打ちのめされ、先生方の厳しい指導の下、ひたすら実験に追われる日々を送り続けました(笑)。ただ、そこは奮起して研究室の中で最も長く居残り粘り強く実験を取り組んだ結果、M1の秋頃に早々と成果が表れ始めました。そこで担当教官の先生(現・名古屋大学 鳥本 司教授)に「この結果をもって博士課程に進め。これからは博士の時代だ」と深夜1時過ぎまで熱く語っていただきました。周囲が就職活動を考え始める一方、私の中では就職先をどうするか、よりも”研究は面白い”という気持ちの方が勝っていたのでしょう。また将来に向けて私の唯一の野望は海外で勝負し、活躍することでした。「その点、博士号は世界に通用する資格だ」と先生談。悩んだ末に博士後期課程に進学することを決めました。初めての学会発表では、光触媒の研究分野において第一人者でおられ、Honda-Fujishima効果で世界的に著名な故・本多健一教授(当時・東京工芸大学学長)から「たいへん面白い研究ですね」と賞賛のお言葉をいただいたこと、またD2の初夏にフランスの国際学会へ申請していたポスター発表の形式から、開催側のミスで急遽口頭形式に変更になってしまい苦労の末、無事にプレゼン、質疑応答を終えたこと等、数々の思い出を今でも忘れられません。

上記の研究生活はとてもチャレンジングでしたが、これらのかけがえのない経験は私の財産となり就社後もたいへん生かされております。入社して数年後に招集された大きなプロジェクトでは欧州の新工場の立上げや顧客との技術的交渉、また博士号取得者として欧米の学会発表や論文執筆を任されました。約6年の海外赴任生活を終えて国内の研究所に戻り、いまは未来を見据え新しい事業を探索、調査する業務を担当しております。上記プロジェクトは終焉を迎えましたが、一方で企業の中であれ「研究には終焉がない」事実を痛感しています。研究室在籍時に「なかなか結果を見出せない」「やっている研究の大義名分が見つからない」という悩みをよく抱えました。このような悩みは研究開発に関わっている以上ずっと付きまとうことでしょう。しかし「夜は必ず明ける」という精神を養ったおかげで、どんな状況であっても自然と前向きになれます。気候変動、感染症蔓延という未曾有の時代から問われているのは人間個々人のもつ想像力。これから起こり得る事を想像して、考え抜き、自分なりの答えを導いてゆく。そして周囲から批判され、また考え、よりよい答えへ、と思考を醸成し行動していく。これからも当時の初心を忘れず研究開発を通して世界を大きく動かすような人間をめざします。最後に、大谷 文章教授、研究室の皆様、冒頭の通り不純な動機で入学した私を温かく迎えいれて下さり、本当にありがとうございました。

出村沙代 (環境起学専攻2011年3月修了 株式会社たがやす取締役 京都精華大学/大手前大学非常勤講師)

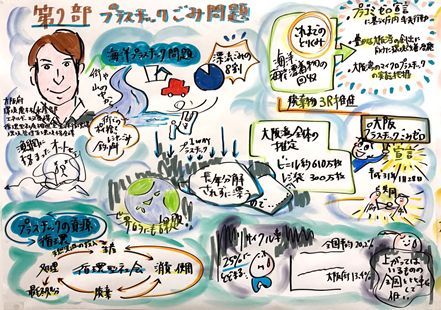

11.1 環境科学院で学んだ大切なこと

大阪府公民戦略連携デスク主催「環境@創発

ダイアログ」におけるグラフィックレコーディング

オフィス家具のイノベーションワークショップに

おけるグラフィックファシリテーションの様子

VUCAの時代において、未来を見通すことは難しい、と頭では理解しながら、研究においても生き方についても悩むことの多い学生時代を送りました。そんな私にとって、環境科学院は、一緒に悩んだり、時に厳しいフィードバックを伝えてくれる仲間や、実践での試行錯誤も見せてくださる先生方と出会えた貴重な場でした。

持続可能な社会を考える中で、私の関心は、環境教育に向かいました。その中でも「どのようにすれば、人は環境配慮行動や、この社会が持続可能であるための行動とるようになるのか」がテーマでした。とはいうものの、大学院ではたくさんの方に支えて頂いたにも関わらず、社会に貢献できたという実感をもてないまま、悔しい、情けないという気持ちで卒業することとなりました。今、振り返ると、その時の気持ちは私の原動力の一つでもあります。

学生時代に大切にして、今も自分の助けとなっていることは2つあります。。

1つ目は「探求し続けること」。探求するプロセスそのものが自分を育て、自分の血肉になるからです。2つ目は、「行動しながら考えていくこと」。変化の早い世界では、一歩目を踏み出して小さくでも行動しながら、考え、そこに意味づけて繰り返していく力が求められます。

環境科学院では、様々な専門、実践をお持ちの先生方がいること、そして、目的、目標の異なる同期と過ごせたことで、「自分の専門から物事を見るとこのように見えるのだ。」「相手の専門から見るとどのように見えるのか。」といった、物事を多角的に捉える素地を習得したように思います。また、考えるだけで行動に移せなかった自分が、行動しながら考えていくことができるようになっていきました。指導教員の小野有五先生をはじめ、藤井先生や山中先生には特にお世話になりました。

現在、組織開発や、行政の会議での伴走を仕事にしています。話し合う方々の関係性が良くなければ本音では話せません。建前の議論をしても本質的な話にはたどりつかないので、模造紙に議論の内容を絵や図解で見える化するグラフィックファシリテーションの技術を用いながら「関係性を築き」「各々の専門性を受け止め合い」「共通言語をつくり」「方向性や納得解を導き出す」ことを、数年かけて進めていくプロセスをデザインするのが私の仕事です。最近では、SDGs関連の企業案件も増えています。社員の専門性の習得や、売上や社内変革に繋がるような組織開発が求められています。

答えのないテーマに取り組む際、学生時代に身につけた探究心や行動力が私を支えています。また、異なる分野に来たことで、大学院時代に習得した専門知識や物事の見方との掛け合わせが、自分にしかないオリジナルのスタイルを生み出していると感じます。未来の見えない今の時代、自分一人でできることには限界があります。人生100年時代、過去の経験がどのような形で結びつくか誰もわかりませんが、大切なことを持ち続けていることで生まれることがあると信じ、小さく試行錯誤を繰り返して仲間との共創を続けていきたいと思います。

福田朔也 (アジア航測株式会社 地球圏科学専攻 雪氷・寒冷圏科学コース 2019年3月修了

10.1 大学院時代を振り返って

私は、北海道大学院地球圏科学専攻雪氷寒冷圏コースで、大気陸面相互作用研究室に所属させていただき、地表付近の乱流について研究していました。指導教員の渡辺先生には、在学時代決して良い学生とはいいがたい私を担当していただき、本当にお世話になりました。

せっかくの機会なので真剣に修士2年間を思い返してみたのですが、研究室内のことはもちろん、野外での活動のことも多く印象に残っているように感じました。雪氷寒冷圏コースでは、フィールドワークを想定した野外での実習も多く、寒冷地での観測をはじめ、ロープワークなど現地での行動の基礎となる知識まで教えていただくことができました。この時の野外実習での経験が仕事で活かされることが意外に多く、この時の経験が、現場での調査の多い現在の職場につながっているような気がしています。そんな野外実習ですが雪氷寒冷圏コースや環境科学院の学生だけでなく他の学科の学生の参加も多く、全く違う分野の学生の話を気軽に聞ける機会でもありました。普段、触れることのない分野の話は、新鮮でとても魅力的に聞こえ、普段より意識しながら聞いていたことを覚えています。このような他分野の人との交流は、実習に限った話ではなく、談話室で違う研究室の先生と話したり、海外から来た学生をジンパで迎えたりなど、今となっては簡単にできないことも頻繁に行っていたような気がします。そんな中で聞く話は、何気ないものでも興味深ものばかりでした。本当に、周りの人のおかげで楽しい2年間を送ることができたと思います。

以前職場の上司から、「お前の話し方はフランクすぎるが、人の話を考えながら会話し、相手の理解を意識しながら会話を進める技術は長所だと思っている。」といわれたことがあります。この考えながら会話をしていくという力は間違いなく修士2年間で幅広い分野の人の話を聞いてきたからこそ身についたものであると思っています。入社当時「職場では、学生時代身につけた知識もほとんど使わないかもしれません」と言われたことを今でも覚えています。確かに、仕事(選ぶ仕事にもよるかもしれませんが)では学生時代専門知識を使うことは少なく、入社してから覚えることの方が多いくらいです。ですが、修士時代の知識や経験は、使わないから無駄なのではなく、現在でも考え方の基礎として活かさせていると思っています。これからもこの2年間での経験を忘れず、たまには振り返りつつ活かしていければと思っています。

[写真] 現職で狩猟免許更新講習の

講師をしている様子 (2018年)

森本 祥子 (兵庫県職員 林学職)

9.1 研究から行政へ

私は、保全生態学を学ぶために森林圏環境学コースに進学し、2年間エゾシカの分集団構造に関する研究に取り組みました。指導教員の齊藤隆教授をはじめ森林圏環境学コースの先生方、研究室の皆さんには大変お世話になりました。特に齊藤教授には、研究を通して、私に欠けていた“自分自身で考え、その考えや疑問を発信する”姿勢を鍛えていただき、それは現在の仕事をする際にも非常に役に立っていると感じています。また、研究を通して、実験や分析以外にも様々な経験をさせていただきました。例えば、猟友会の狩猟者の方に文書や電話でサンプリングをお願いしたり、エゾシカの管理について学ぶために道庁の有識者会議を公聴させていただいたりする機会等、たくさんのことを勉強させていただきました。本当に2年間が終わってしまうことが惜しいと思うほど、充実した学生生活を送ることが出来ました。

現在は、兵庫県の林学職員として、森林や鳥獣業務に関する業務に携わっています。現在の施策が未来の自然環境に大きく影響を与えるため、私たち行政マンが自然科学を理解しようとする姿勢が非常に重要であると感じています。多くの研究者の方々が保全に関する研究に注力しています。私自身も学ぶことを止めず、行政と研究を結びつける役割を担える存在になれるよう邁進していこうと思います。

川口 俊⼀ (2001年修了 北海道大学大学院国際食資源学院 准教授)

8.1 北海道大学大学院地球環境科学研究科で得たもの

写真 開発したワインの風味センサとワインの試飲試験会場

環境科学院の前身である⼤学院地球環境科学研究科の第一期生として最後の博士号の学位を2001 年に取得しました。大学院設立当初は、専攻ごとのしばりがなく、環境に関する様々な分野の先生の講義を受講することができたおかげで、物質科学のみならず、生物や気象、大気などに関する知見を得ることができました。そのおかげで、現在、北海道大学大学院国際食資源学院で幅広く様々な先生とコラボレーションすることが出来ました。

物質科学では、高度な化学に関する知識を学ぶことが出来ましたし、指導教員の嶋津教授は様々な技術開発に挑まれて、唯一の博士課程の学生だった私が装置開発などに携わり、工学に関する知識を修得することができました。心残りだったことは、ガラス細工の技術に関しては、3ヶ月間毎日修行したのですが、その技術を習得するに至らなかったことでした。

化学・工学に関する知識・技術・経験を得たことで、その後の人生において、大きな自信となりました。卒業後に、アメリカ・エネルギー省エイムス研究所に就職して、一見、超高度な技術を持った研究者たちに囲まれて、たいへんな所にきてしまったと思いましたが、北海道大学で学んだ技術の高さが彼らの技術よりも実は優れていたことが分かり、堂々と活躍することができました。

現在の国際食資源学院では、農業・畜産・水産・水環境・土壌環境に関する研究を推進しています。私の研究室も10名程度の修士・博士の学生たちと博士研究員がおり、数多くの産学連携・国際連携プロジェクトが行われています。国際的な視野を持って、分野にとらわれない幅広い研究活動ができるのも、地球環境科学で学んだ経験が大きく役立っております。今後も環境科学の視点から国際食資源学という新しい学術分野を確立していくことを目指します。

山田健太 (山田産商株式会社 代表取締役 平成22年3月環境起学専攻修了)

7.1 環境科学院で学んだことは人生の財産

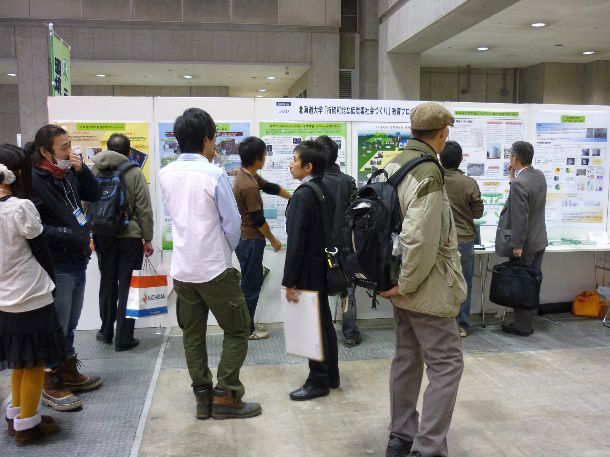

写真:「エコプロダクツ」で大学キャンパスの環境負荷の低減に向けた北大の取組を

紹介したブースでの出典の様子

2008 年上半期、リーマンショック前ということもありメディアでは毎日のように「地球温暖化」というワードが飛び交い、『不都合な真実』がベストセラーになるなど、とかく地球の環境問題が取り沙汰される時代でした。今となっては少し恥ずかしいですが、その影響を受け環境科学院への進学を決め、修士課程2年間、指導教員の藤井先生をはじめ様々な方々にお世話になりました。修士1年からたくさんの授業を受け、実習にも参加しました。東京ビックサイトで開催された、国内最大級の環境展示会「エコプロダクツ」に研究室の枠を超えて参加したことも、とてもいい思い出です。

様々なことに自分では懸命に取り組んでいたつもりではありましたが、論文の研究内容がなかなか決まらずとても悩んだことを今でも憶えています。修士2年になりようやく研究内容が決まり書き始めたのが、「大学キャンパスにおける有機性廃棄物の学内循環システムの導入可能性検討」という論文です。この論文では生ごみの排出量など論文に必要なデータをいただきに、北大構内の関係機関はもとより、さまざまな公官庁等に伺うことになるのですが、当時の社会常識のない私にとっては、とてもハードルの高いことでした。

現在わたしは地元の当別町で家業を継ぎ4 代目の社長として日々奮闘しているのですが、田舎の企業というのは仕事だけでなく、地域の諸課題の解決に取り組まなければならないという使命も持っています。そのために公官庁職員や町長、代議士の先生、農家、NPO 法人などさまざまな方々とコミュニケーションをとらねばならず、その能力は環境科学院時代の研究論文作成を通して鍛えていただき、現在自分の中の財産となっています。

環境科学院の学生さんには研究とは関係のない就職をする方も多くいらっしゃると思いますが、何事にも自主性をもって積極的に取り組んでいただき、環境科学院で学んだことを将来へと繋げていただきたいと思います。

坂崎 貴俊 (京都大学大学院理学研究科地球惑星科学専攻 助教)

6.2 環境科学院の良き文化を思い出しながら

[左] 修士のソフトボール大会にて. [右] D論発表後の打ち上げにて

学部4年(理学部地球科学科の卒業研究)から博士課程まで計6年間,大気海洋物理学コースに所属し,地球大気の日周期変動についての研究を行い学位を取得しました.一貫してご指導くださった藤原正智先生には本当にお世話になりました.とりわけ,学部生の頃に身近な気象観測を行うことを勧めてくださり,そのお陰で現在も続く研究テーマに巡り合えたことは幸運中の幸運でした.

北の大地でのびのびと研究に勤しめたのは,研究室での生活が非常に居心地の良いものだったからに他なりません.環境科学院では横の繋がりが非常に強く,研究室の垣根を越えた多くの仲間に恵まれ,ソフトボールにジンパ,時にはキャンプなど,学外でも楽しい時間を過ごすことができました.先生方についても然りで,例えれば御近所の皆さんに手厚く面倒を見て頂いたというような感覚があります(長谷部文雄先生とは毎週晩ご飯にご一緒させていただき,色々なお話を聞かせていただいたりもしました…).

卒業後は5年間のポスドク生活を経て,御縁あって昨年度から大学教員として働いています.これまでのように自分の研究が最優先というわけにはいかず,教育というもう一本の大きな柱が加わりました.担当する演習等の準備は想像以上に大変ですが,専門外のことも含めて自分自身が勉強し直す良い機会になっています.青二才の暗中模索が続きますが,その根っこには環境科学院の良き文化・雰囲気が理想形としてあります.楽しんで研究・教育を行えるよう,またそんな環境を作れるよう,今後とも日々精進したいと思います.

赤坂 宗光 (2006年3月修了 東京農工大学 准教授)

5.2. 頭と体をつかった学究への道

修士課程・博士課程・博士研究員として地球環境科学研究科に在籍していた併せて6年3カ月の間、「なぜ非在来植物(カラマツ)が在来植物よりも多く分布するか?」という課題に取り組みました。ご指導いただいた露崎先生や同講座の教官陣・諸先輩方からは研究に関わる知識・技術から研究者・教育者としての心得まで本当に多岐にわたることを学ばせていただきました(特に露崎先生の影響は強く、自分が研究室を持った際の机の配置が先生の居室のそれを無意識に模倣していたことには自分でも驚きましたが)。また、多くの先輩・同輩が長期間フィールドに出ていたため当然のように感じていましたが、年によって100日以上を調査地(渡島駒ケ岳)で過ごせたことは、研究室では得られない体験を通して多くのことを学ぶ上で本当に貴重だったと改めて思います。大学の教員になり、学生の柔軟な発想に刺激を受ける日々を送っていますが、野外活動を含め様々な意味での経験・体験が少ない学生が多いことが気にかかっています。近頃の大学生・大学院生は何かと忙しそうですが、いろいろな形で、頭だけでなく体を使って学ぶことの楽しさ・大切さを伝えていきたいと考えています。

近藤 広隆 (積水化成品工業株式会社)

4.2. 環境科学院で培った考え方で、社会に貢献する

ジンギスカンパーティ風景 (2012年)

学士課程において、木材のプラスチック化の研究をしていたこともあり、エネルギー貯蔵や種々の生理作用に関わる多糖類に興味を持っていたため、環境科学院に進学しました。

修士課程に在籍していた2年間、ワクチン等への応用が期待されている、細菌の一部を構成する天然化合物の合成研究を行っていました。“合成したものを原料に、次の合成をする繰り返しの中、途中で失敗して振り出しに戻ること”や“反応や分離作業が順調に進まず、終電を逃して泊まりになること”など苦い経験をした一方、有機合成をはじめとする専門知識を深め、かつ、チャレンジ精神を養うことができ、とても価値のある時間を過ごすことができました。また、院内で開催されたジンギスカンパーティーでの学生交流や、留学生と一緒に行った海外旅行もいい思い出です。指導教員の坂入先生、環境科学院の皆様には大変お世話になりました。

現在は民間企業で、プラスチック発泡体の研究開発に携わっています。発泡体は大部分が空気で構成され、高リサイクル率で環境に優しい素材、という点に魅力を感じたためです。大学院では、多くの専門分野に触れる機会があり、環境視点で考えることを知ることができました。それは、どのように使用されるか?その後はどうなるのか?生態系への影響は?など、単にものをつくるだけではなく、広い視野で考えることです。この考え方を大切に、プラスチック素材の力で社会に貢献できるよう、邁進していきたいと思っております。

吉田 怜 (札幌市立八条中学校 理科教諭)

3/2. 研究を次の世代につなぐ

大学生の時は、理科教育を学びつつ、研究テーマとして大学構内の水質調査を行っていました。ただ、調査をしながらいつかはもっと大きな規模でのフィールド観測を行ってみたいという思いが強くありました。そこで決心して、環境科学院の修士課程に進学をしました。今までと畑違いで専門知識も乏しい中、研究を進めることは大変でした。しかし、熱心にご指導していただいた指導教員の亀山宗彦先生をはじめ、同じ研究室の諸先輩方、環境科学院の先生方や環境研究所など多くの方々に支えられたおかけで、過ごした2年間は本当にかけがえのない経験の連続でした。

研究では、陸域植物や海洋生物から放出される炭化水素であるイソプレンの研究を行いました。南極航海を含む2回の研究航海に参加し、溶存イソプレンの分布や植物プランクトンの群集組成を比較することにより、イソプレンの分布を制御する要因を調べました。現在は、中学校の理科教員として勤務しています。もちろん研究内容と今教えていることはすべてが一致するわけではありません。しかし、教えるときには私自身が研究を通して学んだことが基礎になっています。そして何よりも学問を探求することの楽しさや難しさ、体験したことを一つでも多く、次の世代の子どもたちに伝えることがこの経験を生かす一番の役目だと思っています。これからも目の前の子どもたちに科学の楽しさを伝えると共に、特に海洋に関する次世代の研究者が生まれるように種をまいていく活動をしていきたいと思います。

杉目 康広(住化エンバイロメンタルサイエンス㈱)

2/2. 学術研究から企業の研究へ

環境科学院には修士、博士課程を通じて5年間在籍していました。指導教員の三浦徹先生(現 東京大)をはじめ、研究室の先輩後輩、生態遺伝学コースの方々と過ごした日々は今でも覚えています。学生の時は、シロアリの兵隊アリに見られる特徴的な形態がどのようにして作られるのか?という疑問に答えるために日々研究していました。研究データは室内での実験により得られるものがほとんどでしたが、実験材料のオオシロアリを採集するために屋久島まで行くこともありました。実際にフィールドに出ることで、自分が扱っている生き物がどのような環境で、どのように生息しているのかを体感することができましたので、年に一度のシロアリ採集は最も印象に残っている思い出の一つです。

現在私は民間企業で殺虫剤の研究開発をしています。大学で行ってきた研究と大きく異なる点は、実際に「もの」を作るところがゴールであるということです。そのため、今では生物学だけではなく、有機化学、無機化学、分析化学といったこれまでの専攻以外の分野について勉強することが多くなりました。しかし、基本的には昆虫や材料(物質)が示す様々な特徴に着目することから始まり、そこから仮説を立てて実験するという研究の流れになるため、やっていることは根本的に変わらないのかなとも感じています。学生のとき三浦先生には「面白い現象を見つけろ」とよく言われました。活動の場が変わり、生物以外の視点も求められるようになった今だからこそ、この言葉は強く印象に残っており、そしてこれからの仕事に活かせられるようにしたいです。

田原沙弥香 (平成23年3月環境起学専攻修了)

1/1. 環境科学院での経験から

環境科学院では、専門的な知識をもちながら学外・社会とつながる研究や活動がしたいと思い、研究地を当時JR北海道が運営していた温泉や、夕張の観光ホテルの温泉でデータ収集や測定をさせて頂きました。小さな事ですが、その研究結果は温泉施設でのポスター掲示や新聞へ掲載していただく事ができ、社会とのつながりを感じた経験でした。また、在学中には学外の環境関連施設の見学会を自分で企画する機会があり、ほぼ1人で内容検討から広報、当日の進行まで行いました。この一連の流れを、特に学外の場にて自分で出来た達成感が今の仕事を進める自信と推進力につながっています。

現在、北海道再生可能エネルギー振興機構にて、地球温暖化防止や地域の活性化に資する再生可能エネルギーの普及支援活動を行っており、北海道に豊富にある資源を活かしたエネルギー循環を地域に広げたいと取り組んでいます。指導教員の藤井賢彦先生をはじめ、環境科学院の先生方を通じて築いた人脈のおかげで今のお仕事をさせて頂いており、私にとって大変貴重な学生生活を送る事が出来ました。

大学・大学院は自分次第で様々な経験が出来ると思います。是非この環境を活かし積極的に挑戦してください。

環境科学同窓修了生講演会演者の方たちから頂いた感想です。

HC講演会

2024年9月27日三栖紗也香さん (株式会社村田製作所) 修了後も環境科学院との縁に恵まれ、ホームカミングデーに呼んでいただけたことを大変嬉しく思います。私が先生方や先輩方に紡いでいただいた経験と自身の社会人経験が、後輩の皆様の新たな気づきの一助となることを願っています。ご参加いただいた皆様ありがとうございました。 佐藤壮一郎さん (京都府立大学) ここの度は講演の機会をいただき、大変ありがとうございました。私もこれまでの思い出や経験を振り返るとともに、他の講演者の方々のお話を聞くことができ、良い勉強の機会となりました。私自身の学生生活や経験、いろいろな方にお世話になった思い出も、在学生の皆様の今後の参考に少しでもなれば幸いです。皆様もこの環境科学院という素晴らしいチームを頼り、研究や学生生活を楽しんでください。皆様のご活 躍を心よりお祈りしています。 |

|

2023年9月29日田辺沙知さん (ランドスケープデザイナー(フリーランス)) 学生の間は、自由に色々試すことのできる貴重な期間です。将来的に異分野に進まれることがあっても、環境科学院に在籍した2年間は、自分自身にとっても実り多いものだったと実感しています。充実した学生生活をお過ごしください。 橋本和孝さん (日本製鋼所M&E株式会社 素形材製品部 電力グループ) この度はホームカミングデーでの講演という貴重な機会を頂きありがとうございました。環境科学院での思い出を振り返ったり、現在の仕事について考えたりする良い機会となりました。オンラインでの講演ではありましたが、教職員の皆様をはじめ多くの学生の皆様に聴講いただき、楽しくお話しさせていただきました。 学生の皆様は研究や就職活動など日々苦労する場面が多いかもしれませんが、適度に休みつつ学生生活を楽しんでいただければと思います。応援しております! 社会人になった今、環境科学院での経験が活かされる場面が非常に多いと感じております。環境科学院の卒業生として恥じぬようこれからも日々精進してまいります。 |

|

2022年9月22日長谷川貴章さん (水産研究・教育機構) この度はホームカミングデーでの講演にご招待いただき、ありがとうございました。修士課程では研究や将来の進路について悩むことが多々ありましたが、その過程で様々なことを経験し学ぶことができたと思います。今回の講演では、そのような在学当時の自身について振り返る良い機会となりましたし、在学生の皆さんと共有することで何らかの励みや考えるきっかけとなれば幸いです。今後も環境科学院が自由な学びの場として続いていくことを心から願っています。 |

|

2021年9月24日岩﨑藍子さん (東北大学助教) この度は講演という分不相応な機会をいただき、大変恐縮です。拙いながらも自身の経験に基づいてお話をさせていただきました。うまくいくことが当たり前ではないということが、在校生の皆様に少しでも勇気を与えていれば幸いです。コロナ禍で直接お会いできないのは残念でしたが、迷ったとき、困ったときはお気軽にご連絡ください。 西川慶祐さん (大阪市立大学講師) この度は環境科学院ホームカミングデー 2021に呼んで頂きまして、ありがとうございました。コロナ禍で本当の意味で北の地にホームカミングすることは叶いませんでしたが、自分の環境科学院在学時のことを思い出しながら今回の講演内容を考えるのは、大変楽しい作業でありました。院生時代の過ごし方や就職活動についてや、大学教員の日常やドクター進学の薦め等についてお話させて頂きましたが、在学院生の皆さんに何か少しでも残るものがあれば幸いでございます。本催しに御参加頂きました、恩師である松田先生や、当時お世話になった先生方に感謝致します。今回声を掛けて頂いた、環境物質化学専攻の梅澤先生にも感謝をさせて頂きます。北海道大学大学院環境科学院の今後益々のご発展をお祈り申し上げます。 |

|

2020年 (コロナ対策のため中止) |

|

2019年9月27日 |

|

|

この度はホームカミングデーにお招きいただき有難うございました。

二階堂 華那さん (農林水産省 大臣官房広報評価課 企画班総括係長)

この度は、ホームカミングデーでの講演という、貴重な機会をくださりありがとうございました。 |

中谷 理愛さん (北海道電力)

学生さんたちの真摯な姿や、久しぶりのキャンパスに身が引き締まる思いでした。

|

2018年9月28日 |

|

|

杉原 幸樹さん (1999年修了) 今回は講演という機会をいただきありがとうございます。少しでも在校生のプラスになれば良いと思います。私にとっては久しぶりの環境科学科で、変わらないところ、変わったところ色々見られて楽しかったです。私が学生時代指導下さった先生も駆けつけていただき、懇親会含めて懐かしい話ができました。今後とも環境科学院の益々のご発展を心よりお祈りしています。 上野 晃生さん (2006年修了)

ホームカミングデーに初めて参加して 仕事の関係で、大学院博士課程在籍時代にお世話なった先生と再び繋がりができ、「北海道大学の卒業生として、環境科学院の在校生に何か話して欲しい」という依頼を受けました。依頼を受けてから過去のホームカミングデーのホームページを拝見すると、偉大な先輩方ばかりが講演をされており、「自分なんかにこのような重要な役が務まるのだろうか?」とかなり心配になってしまいました。卒業後の自分の経験や、大学院の時に学んだことが、社会に出てどのように活かすことができるか。現在、大学院に在籍されている皆さんに少しでもためになる話になればと、発表内容は直前まで悩んでしまいました。 |

発表の内容ですが、大学院博士課程時代のこと、研究で一時挫折してしまったことや、休学して青年海外協力隊に参加したこと、指導教官との思い出、卒業後に実際に研究者としてやっていく話、現在の職場での研究テーマなど、内容は多岐に渡り少々まとまりに欠ける内容だったかと思います。立派な内容を話すことは全くできませんでしたが、自分が経験した失敗を、できれば在校生の皆さんにはしてもらわないような内容を心がけてみました。 夜の懇親会にも参加させていただきました。環境科学院の先生方や大学院の学生の皆様が準備されたこじんまりとした会でしたが、かつて自分も昼食で通ったことのある生協食堂の2階でした。自分の大学院在籍時にお会いしたことのある先生方とお話をする機会もあり、大学院博士課程時代のことを思い出す良い機会となりました。 今回は講演する立場として、初めてホームカミングデーに参加させていただきました。このような貴重な機会を提供してくださいました環境科学院の先生方やスタッフの皆様に感謝申し上げます。いつになるか分かりませんが、またホームカミングデーに参加できればと考えております。

岡本 彩加さん (2014年修了) 最近の就活生は、売り手市場で有利と言われていますが、就活中の不安は昔も今も変わらないと思います。環境科学院を卒業して社会人となった過程をお話ししただけですが、懇親会で在学生の方から参考になりましたとおっしゃっていただけて良かったです。 |

2017年9月29日山田安秀さん ホームカミングデーにお呼びいただき、久しぶりにエルムのキャンパスの空気に浸りました。 講演内容がお役に立てたかは分かりませんが、行政官にも興味を持ってもらえたら嬉しいです。 打ち上げの ビールとジンギスカン、懐かしく、また最高でした。 アレンジいただいた関係の皆様、有難うございました。北大と環科研の益々のご発展を祈念します。 講演の様子

山田安秀さん(2017年)___中山桃子さん(2016年)___田原沙弥香さん(2016年) |

2016年9月23日田原 沙弥香さん 現在の再生可能エネルギーに係るお仕事をさせて頂いているのは、指導教官である藤井先生と環境科学院で過ごした日々のおかげなので、とても感慨深かったです。講演の機会を頂き、ありがとうございました。 中山 桃子さん ホームカミングデーに参加させていただきましてありがとうございました。簡単ではございましたが、今回はビジネスから見た気象情報についてのお話させていただきました。今後とも環境科学院で学んだことを糧とし、気象を通じた社会貢献を続けていきたいと思います。 |

環境科学交流会 -35年の歩み-, 同窓会設立記念祝賀会

10月6日(土) 15:00-19:00 環境科学院D201教室等, ファカルティハウス「エンレイソウ」 参加者96名

|

本大学院は、1977年に「環境科学研究科」として設立され、1993年には「地球環境科学研究科」、2005年には現在の「環境科学院」として発展してきました。そして、丁度35周年の節目の年にホームカミングデー2012を迎えることとなりました。 |

コースの説明は、現役の学生たちに担当してもらいましたが、ご来場いただいた歴代の科長、院長の諸先生方も熱心に聞き入ってくださり、若い学生たちに温かいエールを送ってくださいました。これに引き続き、D201教室で「35年の歩みを振り返る」と題して「講演会」を開催しました。 |